As prostitutas chegaram ao canteiro de obras da nova capital antes mesmo dos arquitetos. Dois meses depois de aprovada a lei que autorizava a construção de Brasília (Lei nº 2.874, de 19/09/1956), as três primeiras trabalhadoras do sexo entraram no Distrito Federal como as caravanas circenses nas cidades pequenas. Chegaram, chegando. O relato é de Atahualpa Schmitiz da Silva Prego ao Arquivo Público do DF. Engenheiro que abriu a pista de pouso do aeroporto, o carioca com nome de imperador inca conta que “o pessoal reclamava muito”…, “não tinha mulher, não tinha coisa nenhuma”.

(Uma das acepções do dicionário para “coisa” é “algo que não se quer ou não se pode nomear”. O Houaiss registra 109 sinônimos para meretriz).

Como não tinha “coisa nenhuma”, o engenheiro Atahualpa convocou um subempreiteiro da Metropolitana, empresa que construiu o aeroporto, para “arrumar três mulheres aí”. Até aquele novembro de 1956, havia apenas três empreiteiras no canteiro de obras de Brasília: além da Metropolitana, a Construtora Rabello e a Coenge. Três empresas, três mulheres, “uma para cada companhia”.

Enquanto Flausino, o subempreiteiro convocado, saía em busca das moças, o engenheiro mandou erguer “três casinhas bem-feitinhas, com instalação sanitária e tudo”. A pequena vila de casas da luz vermelha, à margem da BR-040, nas proximidades de Luziânia, se transformaria numa das mais movimentadas e duradouras zonas de baixo meretrício, as ZBMs, como eram chamadas.

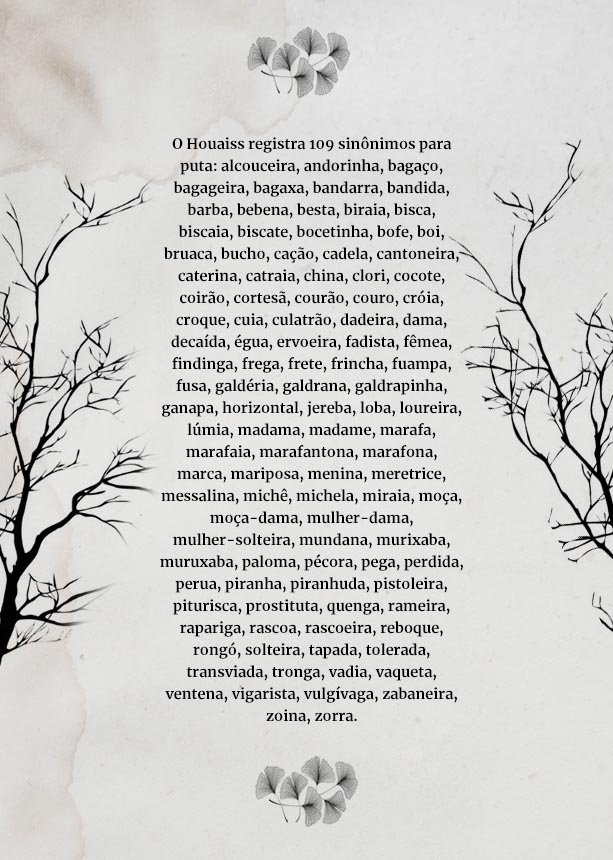

Feitas as casinhas, em “um belo domingo”, sete e pouco da manhã, os operários pegavam no pesado quando surgiu Flausino no caminhão. “Ele, com a mão levantada e cumprimentando”. Na boleia, “três camas com três donzelas de penhoar e tudo, mandando beijo pro pessoal”. A obra parou. “Eu gritava, peguei o jipe e emparelhei com ele e digo: ‘Ó, Flausino, manda essa droga aí, leva tudo pra Luziânia rápido porque senão ninguém trabalha mais aqui hoje’”.

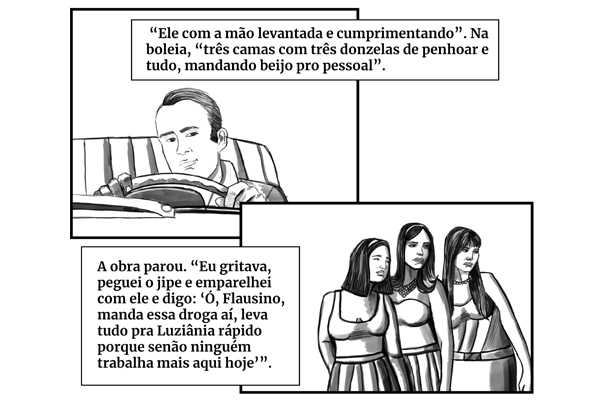

O pesquisador Luís Carlos Lopes parece não acreditar no relato de Atahualpa. Insiste:

– Eram apenas três mulheres para essa tropa toda?

– Três mulheres somente. Porque elas não queriam vir. Elas tinham medo. Longe pra burro, um negócio horrível. Ele foi lá pro lado de Uruaçu, sei lá (…). Tinha uma fila para cada mulher.

Aos domingos, a construtora cedia um caminhão para levar os operários à ZBM. Eles se dividiam em turmas, para não interferir no ritmo do trabalho. A recomendação era trazê-los de volta às 10h da noite. “E como eles bebiam muito, então tinha de levar uma corda. Amarrava todo mundo em cima do caminhão para poder chegar aqui ilesos”.

Na temporada de chuva, o caminhão atolava. “Aí tinha de desamarrar todo mundo, para ajudar a desatolar e sempre que o pessoal desamarrava, empurrava o carro, desatolava… E saía aquela brigalhada, dava uma surra no chofer e o chofer chegava aqui todo machucado, reclamando que não ia mais… Pedia as contas. Era assim”.

No mês seguinte à entrada do caminhão do Flausino no canteiro de obras de Brasília, surgia a Cidade Livre, três avenidas paralelas quadriculadas com lotes para uso comercial, sem pagamento de impostos – por isso “livre”. Bares, restaurantes, boates, hotéis, cinemas, feiras e a Paróquia Dom Bosco. Atrás delas, a primeira zona de prostituição de Brasília. Pouco depois, as mulheres começaram a fazer ponto nas proximidades de um outdoor (no Brasil, ainda não tinha esse nome). Era a placa da Mercedes Benz, fabricante de caminhões – sem os quais, Brasília não existiria. Em torno da placa, foram surgindo barracos e, mais de 60 anos depois, o lugar se transformou no Setor Placa da Mercedes, bairro do Núcleo Bandeirante, à margem da BR-060.

As candangas-prostitutas estão grudadas no imaginário da construção de Brasília. Há quem lembre delas como mulheres de vestidos acinturados e batons vermelhos. “Elas eram bonitas e papai exigia que a gente respeitasse todas elas”, conta Antônia Samir Ribeiro. O pai, Firmino Ribeiro, montou um restaurante perto da Placa da Mercedes para atender às trabalhadoras e a seus clientes.

Às vésperas das comemorações dos 60 anos de Brasília, apenas um estudo acadêmico foi feito exclusivamente sobre a prostituição feminina no canteiro de obras da nova capital (ver entrevista abaixo). Há 24 anos, a pesquisadora Joelma Rodrigues da Silva vasculhou as ocorrências policiais, manuscritas em livros-ata, e identificou o modo pelo qual a utopia tratava as trabalhadoras do sexo.

A pesquisadora percebeu de imediato que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e as empreiteiras atuaram como proxeneta (cafetão, rufião, o intermediário entre o cliente e a prostituta). Assim, os responsáveis pela obra pretendiam “garantir uma válvula de escape para as pulsões emocionais e libidinais dos homens que trabalhavam na construção; garantindo esta satisfação, garantiria o ritmo acelerado que as obras exigiam”, escreveu Joelma na dissertação Mulher: ‘pedra preciosa’; prostituição e relação de gênero em Brasília (1957/1961), apresentada ao Departamento de História da Universidade de Brasília em 1995.

“Pedra preciosa” foi um termo que a pesquisadora pegou emprestado de um candango, o apontador fiscal José Irismar. “(Mulher) era pouca, pedra preciosa. Quem era casado vinha para uma aventura dessa e não trazia família. Quando vinha pra sondar, se fichava, via o ambiente e se recusava a trazer a família, com medo. Porque via milhares e milhares de homens, não via mulheres. Porque as mulheres eram de aluguel. A mulher só ficava lá deitada, aqui, ó, nessa posição, pronto. E a fila, sem se lavar, sem nada… a loninha assim baixinha, no sol quente, chega molhava de suor. E ela assim ó, levantava a lona aqui, entrava e saia pelo outro lado, a mulher ficava lá feito estátua”.

Embora a venda de serviços sexuais por pessoas de mais de 18 anos não seja crime previsto na legislação brasileira, no tempo da construção de Brasília as putas eram presas por serem putas. No fim da tarde de 21 de maio de 1958, Maria Rodrigues da Silva e Sebastiana Costa foram detidas porque estavam mantendo relações sexuais, no meio do mato, com operários da Construtora Rabello (que construiu o Palácio da Alvorada). A Ocorrência Policial de nº 850 trata as duas mulheres como “mundanas” e registra que elas foram advertidas de que, em caso de reincidência, seriam “deportadas de Brasília”.

Se o engenheiro chamava as putas de “coisas”, o médico Edson Porto, um dos primeiros de Brasília, optou por denominá-las “compreensivas”. Quatro meses depois da chegada circense das três primeiras mulheres, os casos de blenorragia (doença sexualmente transmissível) aumentaram em larga escala no canteiro de obras. “Verifiquei que em Luziânia, no início, tinha apenas quatro mulheres que a gente chamava de compreensiva… isso não querendo menosprezar a função delas e tudo, que isso sempre tem um cunho social muito importante”.

O número de mulheres aumentou rapidamente, e, após dois meses da chegada das primeiras, as casinhas de Luziânia já abrigavam perto de 40 “compreensivas”. Nos fins de semana, “o doutor Bessa, que tomava conta do serviço de pessoal da Novacap, pegava um ou dois caminhões FNM, enchia de operários e mandava para Luziânia pra descontrair um pouco”, conta Edson Porto, em depoimento ao Arquivo Público do Distrito Federal.

Para combater a gonorréia, três médicos de Brasília foram a Luziânia e ficharam as prostitutas, 36 mulheres, das quais 20 estavam com a doença. Fizeram uma primeira aplicação de Benzetacil, antibiótico injetável, de aplicação dolorida. Quando voltaram na semana seguinte, só encontraram oito daquelas 20 que tinham tomado a injeção. As demais se esconderam porque, avalia Edson Porto, tomado o medicamento, tinham de ficar quatro dias sem trabalhar.

Nem todo prostíbulo tinha luz vermelha. Qualquer estabelecimento podia conter os quartinhos para o sexo rotativo. Como uma barbearia que dispunha de quatro cômodos para o uso dos clientes e acompanhantes. Na noite de 10 de janeiro de 1960, dois proprietários de uma barbearia foram presos por exploração de lenocídio, esse sim crime previsto no Código Penal, qual seja o de “tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça” (Art. 230). Além dos barbeiros-cafetões, sete mulheres foram presas, quatro delas menores de 18 anos. Os dois operários que estavam no prostíbulo, Joaquim Antenor Pinto, da Construtora Pederneiras, e Manoel Paulino da Luz, da Construtora Planalto, “serviram de testemunha”.

Na cidade feita de esperanças e utopias, as mulheres da vida ganharam aqui um nome poético, bailarinas. Tudo indica que a denominação lírica veio de uma boate, a La Tirolesa, que apresentava um espetáculo de balé. Findo o show, as dançarinas dedicam-se a outra dança, a do sexo. É o que consta em uma ocorrência policial sem número, de 29 de setembro de 1960. O dono da boate era também dono do Hotel OK, no qual as bailarinas se hospedavam. Convidado a comparecer à delegacia, o arrendatário do hotel “foi severamente admoestado por permitir faltas atentatórias ao pudor e à moral, em seu estabelecimento, por mulheres de vida fácil e que compõem um número de balé”.

Vem daí o nome de uma obra sobre a construção de Brasília, em dois volumes, 1.380 páginas, “A bailarina empoeirada”, de Luiz Humberto de Faria Del’Isola e Noemia Barbosa Boianovsky. “Bailarina” é o nome com o qual o jornal Correio Braziliense (27/5/1960) se refere às prostitutas que haviam perdido as casas e os pertences em um incêndio que se suspeitava criminoso. “Os moradores da Cidade Livre mostram-se vivamente preocupados com o problema que surge, pois temem que as bailarinas, não conseguindo autorização da prefeitura para reconstruir os seus quartos que foram queimados, se infiltrem entre as famílias”.

Havia bailarinas para os pobres (na Cidade Livre) e havia bailarina para os ricos. Era a Casa da Mariazinha ou a Fazendinha, construída com madeira e esmero na saída do Plano Piloto, antes de chegar ao HJKO, o Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, hoje Museu Vivo da Memória Candanga.

“Mariazinha era uma mulher de muito bom gosto. Acho que ela veio do Triângulo Mineiro, não sei dizer. A casa dela era de bom nível e trazia das cidades próximas, acho que de Goiânia e de Belo Horizonte, umas moças bem apresentáveis, bem vestidas, e, naturalmente, que haveriam de ser bem despidas também. A Mariazinha fez história aqui”, contou Mário de Almeida em “A bailarina empoeirada”.

Ter uma casa como a de Mariazinha era “uma missão patriótica”, diz Maurício Gomes de Lemos em “A bailarina empoeirada”. Os convidados vinham conhecer a capital em construção e, a certa altura, perguntavam: “E as meninas? Tem?”. Era preciso um prostíbulo chique. E a Novacap não podia estar diretamente envolvida no projeto. Então, um comerciante amigo providenciou o projeto, “tudo bem acabado, arrumadinho, discreto, longe dos olhos e ouvidos curiosos”.

A casa durou pouco mais de um ano. Uma semana antes do Natal de 1960, a polícia fechou o prostíbulo chique. Além de ter sido construído em “local impróprio para aquele tipo de diversão”, o terreno tinha sido invadido e as mulheres “eram submetidas a duro regime pela proprietária Mariazinha, que as explorava, deixando-as em situação de permanente débito com a casa” (Correio Braziliense, 18/12/60).

Antes mesmo de anunciado o projeto vencedor do Plano Piloto, uma pequena orgia carioca festejava a vinda de arquitetos estrangeiros para compor o júri.

Em “As curvas do tempo”, Oscar Niemeyer relembra, com discrição quase virginal, a festinha:

“Nada de coquetel”, nos dissera então Mário Catrambi, “festa de homens é com mulher. Vamos convocar meia dúzia de conhecidas”. E ficamos a imaginar como Sir William Holford, discreto, compenetrado, contaria aos seus colegas a especial acolhida que lhe demos. O que o nosso amigo poderia lhes dizer, se, ao contrário, organizássemos uma reunião social, chatíssima, cheia de mentiras e hipocrisia?

E foi na casa do Mário, no Leme, que nos reunimos. Di (Cavancanti), Ari Barroso, Hélio, Estelita, as seis mulheres e os quatro homens do júri [na verdade, o júri era composto por três estrangeiros, William Holford, André Sive e Stamo Papadaki, e quatro brasileiros, Luiz Hildebrando Horta Barbosa, Paulo Antunes Ribeiro, Israel Pinheiro e Niemeyer].

E como todos se divertiram! Mário avisou logo: “No jardim, ninguém pode ir nu”. Mas foi na sala, nos quartos, no interior da casa, que a festa se realizou. Uma festa humana e cordial que só os surrealistas de Paris poderiam ter concebido.

Lembro Di a desenhar os visitantes. O Mário a rir, de copo na mão. William Holford abraçado com uma das moças, Sevi com outra… Uma reunião de homens que amavam a vida, alegres e desinibidos.”