Precisamos falar sobre a morte

E quando chegar a sua vez?

Quem viu o fim da vida de perto conta o que aprendeu

Leilane Menezes 30/04 5:51

Leilane Menezes 30/04 5:51

Taciturna, ela passeia entre nós. Sem temor, pois é o próprio medo, trafega entre os carros de uma avenida movimentada. Onipresente, vaga por corredores de hospitais a escolas. Quer para si ricos e pobres, bons e ruins, sem preconceito.

A morte é tão temida quanto inevitável. Definida por estudiosos da tanatologia — a ciência que a investiga — como o maior tabu da atualidade, destronou o sexo como principal assunto a ser evitado.

Ela segue invisível, até invadir a sala no meio do jantar ou ser anunciada pelo toque do telefone na madrugada. Chega no tom de voz do médico ou num olhar carregado de más notícias.

Uma pesquisa encomendada pela revista The Economist em parceria com o instituto norte-americano Família Kaiser traçou um perfil sobre o que as pessoas mais querem nos seus momentos finais. Brasil, Itália, Japão e Estados Unidos participaram do estudo, divulgado em 27 de abril de 2017.

Entre os entrevistados, os brasileiros (70%) foram os que mais priorizaram prolongar a vida o máximo possível, apesar da dor ou desconforto gerado por uma internação longa. Somente 15% dos japoneses, 42% dos italianos e 47% dos norte-americanos acharam válido manter a vida a qualquer custo.

A pesquisa ressalta que o Brasil tem o maior número de católicos no mundo e as explicações para esticar a vida seriam religiosas. A consequência disso é a “medicalização” da morte, que a deixa mais sofrida do que o necessário.

Os brasileiros (88%) também são os que mais se importam com “estar em paz espiritualmente” e “ter as pessoas amadas ao redor” antes de partir. Cerca de 70% deles se preocupam com a situação financeira da família, que pode ficar abalada com um falecimento. Esse foi o percentual mais baixo entre as nacionalidades pesquisadas. Os dados também mostraram que pelo menos um terço dos entrevistados brasileiros nunca conversou com familiares sobre o morrer.

Mas precisamos mudar essa realidade. Não importa como a morte vive no seu imaginário: se é uma mulher de capa preta, homem barbado ou anjo bíblico. Existe um pacto silencioso para ignorá-la, como se morrer fosse punição e não destino em comum que iguala a humanidade. O preço desse comportamento pode ser alto. “O não dito torna-se maldito”, afirma a presidente da Sociedade Brasileira de Psico-oncologia, Juciléia Rezende Souza.

Durante seis meses, o Metrópoles conviveu com a morte. Frequentou alas de cuidados paliativos de hospitais, onde profissionais dão qualidade de vida a doentes e seus familiares, diante de enfermidades sem chance de cura.

No Brasil, há 127 equipes dessa especialidade. Somente 3% dos centros de saúde oferecem esse serviço. Nos outros 97%, morre-se mais cedo e vive-se com dor, já que 80% das pessoas com doenças incuráveis sentem muito desconforto físico.

Há quase 300 hospitais no país habilitados para tratar câncer. Ter cuidado paliativo é uma exigência para que eles possam funcionar, mas não há políticas que garantam o cumprimento dessa regra, segundo Daniel Neves Forte, presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP). Enquanto isso, nos EUA, 90% dos hospitais têm cuidados paliativos.

Os resultados de 43 estudos sobre cuidados paliativos foram cruzados e chegou-se à conclusão que eles reduzem os gastos com saúde e aumentam o tempo de vida dos pacientes. É possível ter cinco meses de sobrevida só com cuidados paliativos, afirma Daniel. “Os benefícios desse tipo de cuidado são baseados em evidências científicas, não é só uma ideia bonita”, ressalta.

Daniel acredita que a política mais importantes dentro do cuidado paliativo seria estimular que as pessoas — doentes ou não — fizessem uma Diretiva Antecipada de Vontade. Um texto no qual você diz como gostaria de ser tratado no pior cenário. Quer ser reanimado? Deve ser mantido vivo artificialmente?. “Nos EUA a diretiva diminuiu de 30% a 40% as internações nas UTIs. Isso resolveria a falta de leitos e traz a voz do paciente para o centro de tudo”, afirma o médico.

Entrevistamos 17 pessoas, entre médicos, pacientes, terapeutas ocupacionais e psicólogos para entender a importância desses cuidados e para dar voz a seus anseios e aprendizados diante do fim. Eles ressaltam a importância da educação sobre a morte — que inclui falar sobre o assunto desde a infância e não tratá-lo como tema proibido.

“Crianças não têm medo da morte. São os adultos que transformam o morrer em uma questão obscura. Com isso, criamos pessoas ansiosas, que não sabem perder”Explica a psicóloga Sílvia Coutinho, especialista em cuidados paliativos pediátricos e adultos.

Psicóloga Silvia Coutinho diz: não sabemos lidar com a morte

Psicóloga Silvia Coutinho diz: não sabemos lidar com a morteUma das consequências de fazer da morte um tabu é viver numa sociedade despreparada para lidar com o luto. “Quando alguém morre e estamos tristes, todos dizem: vai passar, não chora. Não damos ao outro o tempo de viver o luto, é estratégia para que a gente não se lembre que não tem controle sobre tudo”, explica Sílvia.

Érika Oliveira Coordena uma unidade de cuidados paliativos

Érika Oliveira Coordena uma unidade de cuidados paliativosConviver tão de perto com os momentos finais do ser humano é uma fonte de aprendizado. “A morte é um dia que vale a pena viver. Como será na nossa vez? Uma boa morte é resultado de uma boa vida”, defende a chefe da unidade de cuidados paliativos do Hospital de Apoio de Brasília, Érika Oliveira.

A maneira de se despedir é sempre singular. “O morrer e o nascer são solitários, apesar das pessoas ao redor. É sempre uma experiência muito pessoal. Pode ser belo e sublime, triste e comovente. Uma morte nunca é igual à outra”, descreve a médica paliativista do Hospital Universitário de Brasília (HUB) Cláudia Arminda Corrêa.

Há quem organize a própria festa de despedida e escolha virar árvore após morrer. Outros deixam o roteiro do funeral, querem samba, suor e cerveja. O último desejo pode ser comer hambúrguer, ganhar um carrinho, ir ao cinema pela primeira vez ou conhecer a praia.

Os que fazem dela ganha pão também a olham nos olhos e a seguram pela mão, como o dono da primeira funerária de Brasília. Ele diz já ter visto a morte mais de uma vez.

E quem há de honrar a memória dos que partem? O homem que anuncia os falecimentos da cidade em um carro de som, de graça, para que os enterros sejam mais prestigiados. Todos eles têm em comum o que ensinam: é possível viver a morte.

A menina que virou árvore

Todas as manhãs a psicóloga Elisa Walleska Krüger enche uma caneca de café e desce até um bosque que rodeia o prédio onde mora, na Asa Norte, para observar as árvores. Ela se permite apreciar o vento fresco, o cheiro, a luz tímida que passa por entre as copas. O ritual é novo. Foi incorporado à rotina há não mais que dois anos.

É uma forma de homenagem à filha Túlasi, de quem Elisa se despediu em 2015, vítima de um câncer de colo de útero aos 29 anos. Túlasi adorava a natureza. Suas cinzas estão sob uma imensa árvore na Floresta da Tijuca, no Rio, onde morava.

O mundo de Elisa e Túlasi começou a desmoronar em maio de 2014. A filha vinha sentindo cólicas insuportáveis. O doutor disse que Túlasi provavelmente tinha endometriose e pediu alguns exames. No dia em que buscou os resultados no laboratório, ela encarou os papéis por duas horas antes de tomar coragem de falar ao telefone com Elisa. “Mãe, não há uma forma boa de eu te dizer isso…Eu estou com câncer”, desabafou.

Elisa conta a saga no livro “Eterna Túlasi”, que escreveu como pagamento de uma promessa feita à filha em vida e publicado em 2016, de forma independente. Túlasi acreditava que sua história talvez pudesse servir de inspiração a outras pessoas.

O capítulo que abre o livro, “O pior dia de minha vida”, conta justamente sobre quando as duas receberam a notícia da doença. “Quem já acompanhou um paciente com câncer sabe da sensação de incerteza que toma conta de nós cada vez que afirmamos que ‘este foi o pior dia da minha vida’. No fundo, sabemos que sempre poderá vir (e geralmente vem) um pior que aquele”, a mãe diz, no parágrafo que abre o livro.

Túlasi foi a segunda dos quatro filhos de Elisa. De todos, a mais “agarrada” com ela, conta. Por conta da vida profissional, Túlasi ficou no Rio e a mãe foi para Brasília. Mesmo assim, se falavam três ou quatro vezes por dia pelo telefone.

A batalha

A doença era grave e já se espalhava por outros órgãos do corpo. A primeira bateria de tratamento duraria um mês, no Instituto Nacional de Câncer (Inca). Depois, Túlasi teria uma pausa de 90 dias antes de avaliar a eficácia do tratamento. “Ela estava bem, tinha voltado a trabalhar, se sentia ótima”, lembra a mãe.

Elisa voltou para Brasília e tentou seguir a vida aqui enquanto Túlasi interpretava o mesmo papel de normalidade no Rio. Na Páscoa de 2015, já prestes a repetir os exames, veio a Brasília passar uns dias com a mãe. Sentiu-se mal. De volta ao Rio, procurou a emergência do Inca, de onde não saiu mais.

Novos exames mostraram que a doença havia avançado. Túlasi agora era paciente terminal. Elisa foi de vez para o Rio e fez do hospital sua casa.

“Sempre disse que poderia acontecer de tudo comigo, menos perder um filho. E aí aconteceu. Perguntam: ‘De onde você tira força?’. Do amor”Elisa Walleska Krüger

Túlasi ficou “estupefata” com a notícia, mas manteve-se racional. “Nunca a vi se vitimizar, em momento algum”, conta Elisa, ao lembrar da reação da filha diante do anúncio de que a vida lhe seria breve. “Somos todos pacientes terminais. Qualquer um pode morrer de repente”, dizia para consolar a mãe.

Um dia, no supermercado, ela se animou no corredor de pratos instantâneos. O tratamento havia lhe imposto uma dieta severa, com quase nenhuma reserva aos prazeres gastronômicos. “Mãe! Miojo! Eu sou paciente terminal! Posso comer miojo!”, gritava no supermercado, numa cadeira de rodas. Elisa lembra da cena e solta uma gargalhada.

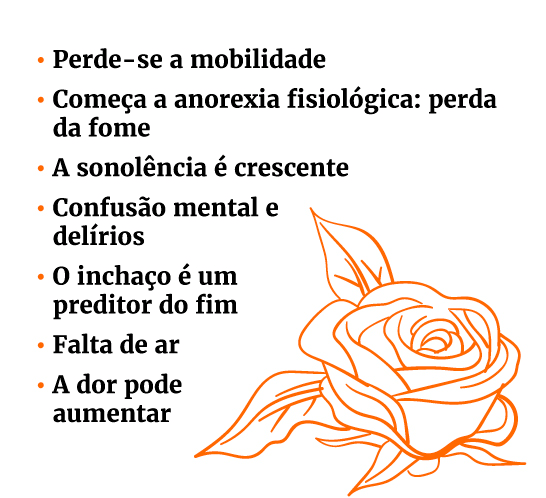

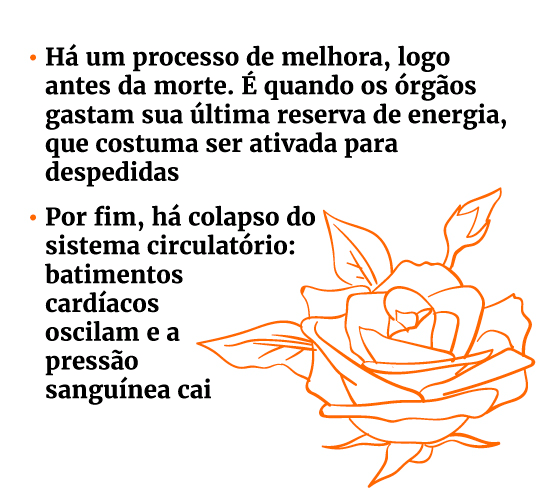

Já bastante debilitada, quando nem a morfina sossegava suas dores, Túlasi descobriu um jeito de vencer o câncer. “Ela me disse que queria dar a última palavra”, diz a mãe. Informou-se sobre um protocolo de sedação paliativa para pacientes terminais, disponível no Inca.

A sedação coloca o paciente numa espécie de “coma”, até que o corpo finalmente ceda à doença. A equipe do hospital lhe deu uma sedação “teste”, de pouco mais de 12 horas, para que ela se decidisse ou desistisse de vez da ideia. Quando acordou, sorriu.

“Mãe, eu não estava sentindo nada. Deixa eu ir?”, pediu à Elisa. Quando Túlasi fechou os olhos pela última vez, já estava tomada pela doença. Foram apenas quatro dias de sedação, antes que partisse para sempre.

Quando Elisa pegou nos braços a urna contendo as cinzas da filha — Túlasi não queria que ninguém a visse morta –, se lembrou de quando a carregava no colo, pequena. No lugar do velório, Túlasi ganhou uma festa colorida com caveiras mexicanas na Floresta da Tijuca — outro de seus pedidos.

A vida segue

A mãe é grata por ter podido se despedir da filha. “Dormir abraçada com ela, pedir perdão, fazer as comidas favoritas dela… Como isso foi bom…”, se emociona. As cinzas da jovem foram divididas em três partes. Uma porção alimentou a árvore na Floresta da Tijuca onde as duas fizeram o último piquenique juntas.

Outra deu vida a um ipê roxo plantado em uma das saídas de Brasília. O ipê foi uma decisão conjunta entre Túlasi, a mãe e o padrinho. Cada um ficou responsável por uma escolha: tipo de árvore, cor e lugar. A última parte está em Londres, cidade que Túlasi tinha o sonho de conhecer.

“Túlasi conseguiu transformar em vida um corpo doente”Elisa Walleska Krüger

No luto, a mãe que temia jamais ter forças para enfrentar a perda de um filho, se fez mais forte. Descobriu que, ainda que Túlasi tenha partido, jamais deixará de ser sua filha. A resposta veio simples, numa conversa informal com um motorista de táxi que lhe perguntou quantos filhos ela tinha.

“Quatro”, respondeu. “Você não vê mais a pessoa, mas o amor continua. O corpo morre, mas ela continua viva para a gente”, tenta explicar. Mais difícil que aceitar a partida de um filho, ela acredita, é lidar com a cobrança da sociedade.

“As pessoas esperam que você mate o seu filho dentro de você. É uma coisa adoecedora. Se você se joga em uma cama, cobram que você volte a viver. Se reage de outra forma, então é porque está em negação ou então não amava o filho o suficiente.”

Hoje, quase dois anos depois da morte da filha, Elisa está em paz. Com o livro que escreveu, espera espalhar um pouco da serenidade de Túlasi e falar sobre o HPV – vírus causador do câncer de colo de útero. Também discute a eutanásia, assunto caro a ela e à filha.

“Ter encarado a morte fez a vida melhor. A gente deixa tudo para depois e não desfruta a vida. Uma parte dessa dor toda é porque ninguém está acostumado a falar da morte, e olha que ironia, ela é a única certeza que nós temos”, conta.

A morte, no fim, é aquela sombra feia num quarto escuro que, quando a gente acende a luz, vê que é só a cortina”Elisa Walleska Krüger

O livro “Eterna Túlasi” foi lançado no Rio, em uma casa de rock tradicional da cidade, como a filha gostaria. O texto de apresentação fala de amor incondicional. “Bem aqui está: eu tive uma filha, devolvi-a para a luz, plantei uma árvore com as suas cinzas e escrevi seu livro”, dizem as palavras de Elisa. O ciclo está completo.

A voz da morte

As mãos miúdas de João batiam de porta em porta, em Pirapora (MG), para anunciar partidas. A batida na madeira, outrora sinal de livramento, precedia o pior: seu Zé da casa 23 havia morrido. Dona Maria da Rua dos Milagres já não estava entre nós. Aos 7 anos, o menino era incumbido de avisar aos vizinhos sobre as mortes do vilarejo.

João não sabe ao certo como ganhou essa função, apenas lembra-se de aceitá-la sem medo, de bom grado. “Meu pai era uma pessoa muito conhecida na cidade e sempre respeitou os mortos. Foi ele quem primeiro me pediu para avisar sobre um falecimento, depois os vizinhos pegaram hábito”, recorda.

Atualmente com 57 anos, João ficou conhecido no Paranoá (DF) como “a voz da morte”. Com seu timbre grave, há 32 anos, é dele a responsabilidade voluntária de anunciar os óbitos na cidade. João comprou uma Belina azul e instalou nela alto-falantes para comunicar à comunidade hora, local e data dos velórios.

É uma forma de homenagear os defuntos e dar-lhes algum prestígio no fim. João não cobra pelo favor. Os familiares do morto ajudam com gasolina, quando é possível. Os enterros chegam a reunir 400 pessoas e a vizinhança já alugou até ônibus para garantir a presença massiva.

O discurso no alto-falante é sempre feito com emoção e traz características pessoais do falecido. A voz da morte já anunciou mais de 1 mil sepultamentos. A maioria de jovens mortos violentamente, no Paranoá, a cidade com maior número de homicídios no DF. “São 10 meninos para cada 3 idosos que eu anuncio. Acaba que o serviço ajuda a retratar a realidade da nossa região”, avalia.

Um dos chamados mais marcantes foi o velório de Valdivino, amigo de João. “Ele pediu 6 horas de anúncio. Quis cerveja, cachaça e música ao vivo no cemitério, foi uma festona”, lembra João.

João do Violão, como o músico é conhecido na cidade, chegou a gravar uma fita K7 com o chamado para o próprio enterro, mas ladrões a roubaram em um assalto. “Fiz versões com opção de ser à tarde ou de manhã. Já pensou que doido seria a minha voz ecoando na cidade depois de eu morrer?”, diz, ao risos.

Recentemente, a companheira inseparável de João, a Belina azul, bateu as botas. Ele ainda tem esperança de ressuscitá-la. Enquanto isso não acontece, usa uma picape emprestada para fazer o serviço. Afinal, a morte não espera.

O último samba de Isabel

Isabel disse que ela mesma compraria as flores. Se pudesse, teria feito tal qual Mrs Dalloway, personagem de Virginia Wolf que preparava detalhadamente uma grande festa. Para Isabel, tratava-se do último capítulo de uma história real que vale a pena contar.

A pedagoga Isabel de São José, 70 anos, preparou o próprio funeral. Acamada com câncer, entregou a uma grande amiga, Iris, um manuscrito com quase 60 páginas. Em cada linha, expressou seus desejos finais. A eles misturou memórias preciosas. “Ela era uma pessoa verbal. Falava o que sentia, o que queria”, lembra a sobrinha, Alexandra Oliveira, médica do HUB.

Carioca radicada em Brasília, Isabel amava festas, samba e MPB. Cantava Alcione, Gal Costa e pagodes das antigas. Demandou que houvesse canto e dança no cemitério. Também queria comida. Era cozinheira oficial dos almoços de família, fã do gosto da feijoada, da rabada com agrião. Sem filhos, criou com amor as sobrinhas, que perderam a mãe logo cedo. Era porto seguro de amigos também, que a visitavam em busca de conselhos racionais.

Adepta do sincretismo religioso, Isabel fazia parte do Coral Messiânico, frequentava a Igreja Dom Bosco, na Asa Sul, e centros espíritas. Fez com que tudo coubesse em sua cerimônia de despedida. Também pediu para ser enterrada bonita: de batom, brinco (tinha uma coleção com mais de 200 itens) e perfumada.

Era quinta-feira, 20 de outubro, às 6h12, e o sol ensaiava nascer quando o mundo silenciou-se para Isabel, em um leito do Hospital Brasília, depois de bravos 11 anos de convivência com a doença. Em alguns hospitais, esse horário é conhecido como “a hora dos privilegiados” ou “hora dos anjos”, pela tranquilidade. Antes de entrar em coma, Isabel disse: “Que seja feita a vontade de Deus. Estou pronta”. Deixou ordens expressas para não ser ressuscitada, caso os órgãos parassem.

No dia seguinte à morte, a capela 3 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, ficou pequena para tantas coroas de flores. Fotos de um ensaio feito no HUB em ocasião do Outubro Rosa enfeitavam a entrada.

No dia da sessão, Isabel havia abraçado uma flor enquanto dizia: “Agradeço por essa rosa, agradeço pela vida, agradeço pelo dia, pelo amor”. Todos ao redor choraram com o exemplo de gratidão. A imagem era a primeira a ser vista por quem entrava no local do velório.

Às 10h, chegou o músico que se apresentaria no estilo voz e violão. Cantou MPB e, é claro, samba até 12h. Depois, um grupo de percussão se apresentou. Começou um pagode no funeral.

“Vinham pessoas de outras capelas espiar o que estava acontecendo. Todos se emocionaram. As pessoas iam chegando tristes, mas entendiam que ela havia pedido alegria e entravam no clima”Lembra Alexandra

Em seguida, o coral Vozes de Prata, do qual Isabel era destaque, estava a postos. As vozes entoaram várias canções, entre elas “What a Wonderful World”, como havia sido pedido. Por fim, Isabel deixou também poesias e outros textos sobre questões que considerava essenciais para que soubessem quem ela era. “Tenho orgulho de ser negra. É a minha raiz e minha força vem disso”, escreveu.

Filha de merendeira, Isabel cursou ensino superior, fez pós-graduação e chegou a cargos de chefia nas escolas públicas onde trabalhou — foi diretora e coordenadora. Enfrentou o racismo de cabeça erguida e ensinou as sobrinhas a fazerem o mesmo.

O funeral encerrou-se com “Eu Sou o Samba”, cantada pelo coral. Já era à tardinha quando os últimos versos soaram no Campo da Esperança. Isabel morreu como gostava de viver. Misturou-se ao som e foi embora com o sol.

Antes de partir eu quero…

Batizar o filho, gravar um CD, ir ao cinema, tomar sorvete de casquinha, ganhar um bolo de aniversário, saborear a comida da mãe, ver o mar, ganhar um brinquedo, casar. Os pedidos feitos por quem sabe que resta pouco tempo para viver surpreendem.

“A morte nos revela quais são as nossas verdadeiras prioridades. A gente se sensibiliza com a delicadeza e afetividade dos desejos dos nossos pacientes”Diz a médica chefe dos cuidados paliativos no Hospital de Apoio, Érika Oliveira.

Tanto no Hospital de Apoio quanto no HUB as equipes se esforçam para realizar sonhos de quem passa por ali. Lucas Rodrigues foi um dos pacientes que estiveram nas duas unidades de saúde. Ele completou 15 anos com uma pequena comemoração num quarto do HUB, com bolo e parabéns. Seus dois últimos desejos: ganhar um sofisticado carrinho de controle remoto e comer no McDonald´s.

Ele saboreou o sanduíche acompanhado de batatas fritas e refrigerante, ao lado da mãe, Claudinete Rodrigues, após sua última internação no HUB. O brinquedo, porém, não chegou a ser entregue.

Lucas morreu dias depois de fazer o pedido, em 5 de fevereiro de 2017. Sonhava com um modelo específico de carrinho, que pode custar mais de R$ 1 mil, desde os 9 anos. “Ele viu um menino brincando uma vez, numa fazenda, e ficou apaixonado”, lembra Claudinete.

Aos 12 anos, Lucas sentiu fortes dores na perna esquerda. Descobriu tumores no fêmur. De repente, não podia mais jogar futebol, subir em árvores ou ir à escola. Passou de hospital em hospital, até encontrar atendimento. Foram 3 cirurgias, muitas sessões de quimio e radioterapia. Até que, aos 15 anos, o câncer teve metástase, o que significa que a doença se espalhou por vários pontos do corpo.

Com as opções de tratamento esgotadas, entrou para a categoria de pacientes em cuidados paliativos. Ia aos hospitais para tomar morfina e fazer terapias que amenizassem a dor. Nos outros dias, sentava-se por breves momentos na porta de casa, no Jardim Ingá, em Luziânia, encarando a rua sem asfalto onde meninos como ele jogavam bola e corriam. “É muito triste pensar no resto da vida e o tempo ser tão pouco”, disse.

Muitas vezes, Lucas relutou ao ter alta no hospital. Não queria voltar para casa, pois a pobreza o esperava. “O banheiro vive estragado, meu quarto não tem porta ou forro no teto. Se chove, alaga. No hospital eu fico melhor”, dizia, para a tristeza da mãe, que tem outros 11 filhos e nenhum emprego.

Lucas nasceu dentro do carro, a caminho do hospital. Teve o parto feito por bombeiros. “Ele era fascinado por carro. Era uma coisa impressionante e eu brincava que era por isso”, lembra Claudinete.

O menino sonhava em ser engenheiro mecânico. Não conseguiu terminar o ensino fundamental, por conta da doença. Também não realizou o sonho de viajar. O lugar mais longe de casa que conheceu foi o Plano Piloto, a 50km de Luziânia, onde esteve somente para se tratar.

“A última palavra é de Deus. Não tenho medo de morrer, porque sei que vou para o céu”, afirmou, dias antes de partir, às 15h45 de um domingo de chuva.

“Deus me emprestou o Lucas para eu cuidar. Chegou a hora de devolvê-lo”Claudinete Rodrigues

O homem que viu a morte

Um livro de capa preta preserva as lembranças fúnebres de um homem cuja vida é marcada pela morte. Moisés André da Silva Filho, 68 anos, guarda recortes de jornais e fotos dos principais sepultamentos que realizou. Ele é dono da primeira funerária de Brasília.

Organizou o enterro de Sarah Kubitschek, do jornalista Mário Eugênio, assassinado em 1984, do índio Galdino, cruelmente morto enquanto dormia em uma parada de ônibus, e o de Tia Neiva, fundadora do Vale do Amanhecer.

Ele aparece em fotos publicadas em jornais da época e tem uma relação íntima com a morte. Garante tê-la visto mais de uma vez. No vídeo abaixo, ele conta duas Experiências de Quase Morte (EQM) que teve, aos 17 e aos 67 anos.

Nesses 37 anos de serviço funerário, o que mais impressionou Moisés foram as mortes por motivos banais. Já chegaram à funerária de Moisés três pessoas que morreram engasgadas com um pedaço de pão, no café da manhã. “A causa da morte é asfixia mecânica, mas podemos traduzir por engasgamento com pão”, relata.

Gente atingida por raios, dezenas de jovens com boa saúde aparente infartados, motociclistas que caíram e bateram a cabeça no meio-fio e crianças que se penduraram em tanques e eles despencaram em cima delas também estão entre as mortes mais surpreendentes vistas por Moisés.

“Os enterros mais difíceis são os de crianças, eu choro todas as vezes. Uma das mortes mais tristes é a de quem vive sozinho, morre só e ninguém dá falta. A polícia descobre mais de 10 dias depois. A morte na solidão é a pior”, define.

“A gente nunca sabe se vai acordar. A morte não dá colher de chá”Moisés André da Silva Filho

As experiências vividas nessas décadas viraram o livro “Lições de viver e de morrer”, escrito por Moisés. “A primeira lição de viver é agradecer por cada minuto que passa, um milagre que não se repete”, reflete.

“Paguei pelo meu próprio enterro”

Boletos de água, luz e da compra de móveis dividem espaço na gaveta de Ivonete de Souza Santos, 42 anos, com uma conta inusitada. Ela contratou um plano de auxílio funerário. As parcelas são divididas em 15 anos. Quando Ivonete morrer, não importa se será na semana que vem ou daqui a décadas, seu enterro estará pago.

A costureira não tem qualquer doença e espera viver para conhecer netos e bisnetos. Mesmo assim, organizou-se para não dar trabalho à família, em caso de falecimento repentino. “Quando chegar a minha senha nessa fila, não vai ter jeito. Então, por que não me programar? Brasileiro tem mania de não se organizar”, observa Ivonete.

O plano pago por ela inclui caixão, capela, lanche para os convidados e preparação do corpo para o velório. O lote no cemitério também já está comprado. Foi o pai dela, Antônio, 70 anos, quem pagou pelo pedaço de terra onde a família Souza pretende descansar pela eternidade. “Chamo a morte carinhosamente de ‘comadre’ e o cemitério de ‘João Bocão’, porque ele não rejeita nada”, brinca Antônio.

“Quem de novo não morre, de velho não escapa”Antônio

A família encara o fim da vida com naturalidade graças ao histórico de partidas súbitas dos Souzas. É comum entre eles morrer jovem e repentinamente. “Minha tia Lúcia, de 44 anos, estava varrendo o quintal e morreu com um suspiro. Minha avó ainda jovem caminhava na roça e caiu morta. Meu tio Antônio, de 52 anos, acordou, tomou um copo d´água e foi o último. É comum entre nós”, relata Ivonete.

Já ouviu falar em educação para a morte?

8 perguntas para Maria Helena Pereira Franco, psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC‑SP) e coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto (LELu), da PUC-SP

Por que a morte é um tabu?Porque vem na contramão do ser humano achar que é tão poderoso. Essa constatação vem desta certeza e da nossa impotência diante dela. Na sociedade pós-moderna, que espera que as pessoas sejam belas, ricas e famosas, você se deparar com uma situação que te diz que você não é assim tão poderoso e vai ter seus limites, é aí que pega. Não é pelo medo da morte, mas porque a morte fala pra nós da nossa finitude.

Como quebrar esse costume?Falando com honestidade com as crianças. Elas não precisam estar nas horas mais críticas, no velório, mas facilita que ela faça perguntas. Você escuta e consegue entender o que está se passando na cabeça dela. É bom ficar atento sobre as perguntas que a criança fizer.

É preciso termos uma educação para a morte?Educação para a morte é fazer as pessoas refletirem sobre ela, dizer que a forma de encará-la pode ser diferente. Isso é educação para a morte, quando falamos para os nossos filhos: a planta morre, o cachorro morre, não como banal, mas como parte da vida.

Geralmente, há uma antieducação, uma contraeducação, quando a gente evita o assunto, quando a criança faz uma pergunta e a gente fala pra ela que foi a fadinha que levou o vovô e que amanhã vai ser diferente.

Ensinar à criança que ela pode fugir do assunto é uma deseducação para a morte. Todos nós, seja lá qual for o nosso lugar como promotores de mudanças e quebras de paradigmas, temos um papel muito importante. Podemos perpetuar esse tabu ou podemos ser transformadores disso.

Alguém está preparado para a morte?Você se conhecer como um ser mortal e como alguém que vive sabendo que vai morrer é se preparar para a morte. Você tem como se preparar para a morte vivendo bem a sua vida. É a melhor forma. Seja pela religião, pela espiritualidade ou por qualquer caminho.

Pequenos lutos do dia a dia, como terminar uma relação ou perder o emprego, nos dizem que nada é certeza. A vida pede mudanças e são essas transições que dão para a gente a experiência de nos entendermos como mortais e ficamos em paz com essa realidade.

O que seria uma boa morte?O conceito ocidental da morte, do século 20, diz que a boa morte acontece na hora certa, sem sofrimento e rodeado de quem se ama. Isso faz a gente pensar que viver a morte é uma inserção cultural importante. A boa morte para mim é diferente do que é bom para um indiano. Trata-se de um conjunto de valores. A resposta a essa pergunta é: vivemos satisfatoriamente?

As pessoas têm feito declarações antecipadas de vontade, chama-se diretivas antecipadas de vontades ou testamento vital. Dizem se querem ou não ser levadas para uma UTI, se devem ser sedadas ou não. É uma questão debatida pelo Conselho Federal de Medicina. Você escolhe um representante para gerenciar isso. É bom sinal as pessoas já toparem falar sobre a sua própria morte.

É verdade que orientais tendem a ter uma outra concepção a respeito da morte, mas é tão delicado e diversificado ver a maneira de viver e de morrer no mundo todo, então, falar que eles lidam melhor seria precipitado.

É fato que as pessoas estão começando a deixar em palavra o que querem, as senhas de banco. Estão mais educadas para a morte, para que não sejam problema para a família. Tenho visto isso com cada vez maior frequência.

Ignorar que vamos morrer, não falar sobre o assunto, tem consequências para a nossa saúde mental?Precisamos parar de dizer “se eu morrer”. A questão é: eu vou morrer. As coisas que a gente evita voltam de uma maneira mais exigente para que a gente se dê conta delas. O que a gente nega aparece depois. Seria bom se conseguíssemos falar sobre morte abertamente. Roberto da Mata fala que, no Brasil, a gente fala dos mortos, mas não fala da morte. É como se não quiséssemos ter familiaridade com ela. A gente quer fingir que tem poder sobre a morte e a vida mostra que não temos.

Estudar o morrer é uma questão de saúde pública?Sim, quanto mais a gente faz isso mais aproxima as pessoas da sua realidade, da sua condição como seres humanos. Mais a gente faz com que as pessoas reflitam que a finitude não vem a ser assustadora, mas conforto: eu sou uma pessoa viva e as coisas acontecem comigo por isso. É interessante poder falar disso em escolas, por exemplo.

A morte está na televisão e nos jornais o tempo todo. Por que essas mortes não são tabu?É a morte do outro. Se eu quiser, desligo a TV, fecho o jornal e pronto. Quando está perto de mim é que não quero saber. A gente gosta de pensar que tem controle, não gosta de ser surpreendido. Quando alguém morre, dizem “fulano era tão bom, não merecia morrer”. É interessante como o ser humano faz algumas construções para dar sentido ao que está acontecendo. A morte é o que vai além de qualquer sentido. Não é castigo.