Parto anormal Violência obstétrica fere mulheres e mata bebês no DF

Uma cicatriz entre a vagina e o ânus é a dolorosa lembrança do nascimento da primeira filha de Priscilla Cintra. O corte feito pelo médico era desnecessário e apenas acelerou o parto, no Hospital Regional de Ceilândia – região administrativa do Distrito Federal. Aos 17 anos, ela foi mãe pela primeira vez e, ao gritar de dor, ouviu de profissionais que deviam cuidar de seu bem-estar: “Na hora de fazer, não reclamou”.

Hoje, 11 anos depois, Priscilla ainda sente dores durante relações sexuais e busca ajuda no SUS para apagar a marca. A mãe se refere à experiência como “um parto anormal”. Ela é uma entre as milhares de mulheres vítimas de violência obstétrica em hospitais do DF.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) investiga casos de agressões durante partos em estabelecimentos de saúde da capital. Entre as averiguações mais recentes, estão casos no Hospital Regional de Planaltina.

Em 14 de março, as advogadas Ruth Rodrigues e Ilka Teodoro, da ONG Artemis, entregaram ao MPDFT um dossiê com 15 relatos de abusos cometidos por um médico e outros profissionais de saúde lotados na unidade. Os casos escolhidos representam um universo muito maior.

As denunciantes receberam cerca de 40 depoimentos sobre práticas abusivas, algumas delas proibidas por lei, embora usadas nos hospitais, causando sérios danos físicos e psicológicos às mães e seus bebês. As advogadas escolheram os mais graves para compor a amostra encaminhada aos promotores de Justiça.

Há queixas sobre episiotomias – cortes entre a vagina e o ânus – desnecessárias, manobra de Kristeller (empurrar o fundo do útero, algo proibido no Brasil), uso de ocitocina para acelerar o parto, internação precoce da gestante (o que leva a horas sem comida ou bebida), atendimento grosseiro, recusa de acompanhante, falta de privacidade, entre muitos outros problemas.

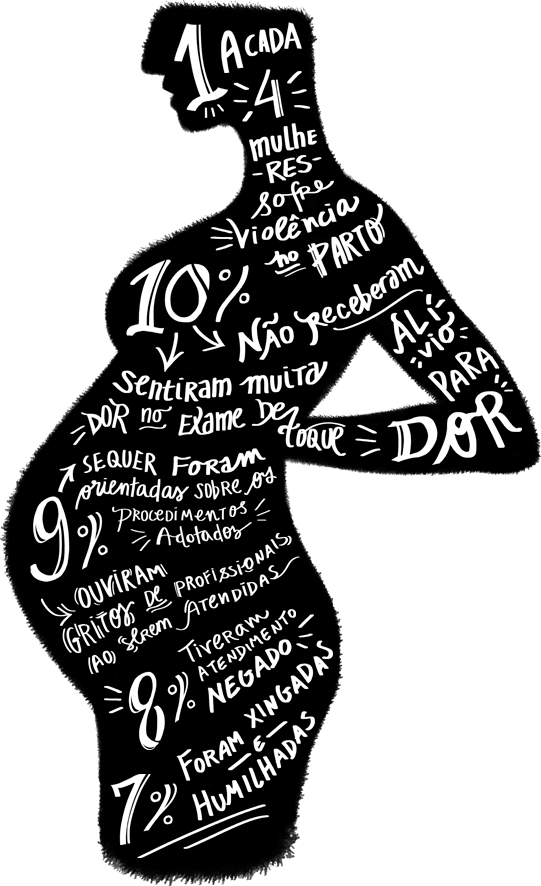

Fonte: Pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos, da Fundação Perseu Abramo

Fonte: Pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos, da Fundação Perseu AbramoCom relação aos nenéns citados no relatório das advogadas, houve registros de quebra da clavícula no momento do nascimento devido ao uso excessivo de força por parte da equipe de profissionais. A averiguação segue na Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde (Pró-vida). O trabalho ainda está em fase inicial e, por essa razão, a promotora responsável preferiu não comentar o andamento da denúncia.

Ruth Rodrigues e a ONG Artemis também pretendem denunciar um médico citado por quase todas as mulheres ao Conselho Regional de Medicina (CRM). O grupo exige providências para proteger quem busca assistência de saúde em todos os hospitais.

“O MPDFT pode propor um Termo de Ajustamento de Conduta no qual a Secretaria de Saúde do DF se comprometa a promover uma reciclagem entre seus profissionais. O atendimento deve ser baseado em evidências científicas e humanizado”, diz Ruth Rodrigues.

Ela tornou-se uma advogada especializada em violência obstétrica depois de viver na pele esse abuso. Teve parto domiciliar, e a filha, Catarina, nasceu perfeitamente bem. A placenta, porém, não saiu do corpo como deveria e Ruth precisou de uma curetagem.

A advogada Ruth Rodrigues tornou-se especialista na defesa dos direitos das mulheres vítimas de violência obstétrica.Hugo Barreto/Metrópoles

A advogada Ruth Rodrigues tornou-se especialista na defesa dos direitos das mulheres vítimas de violência obstétrica.Hugo Barreto/Metrópoles“As mulheres, quando engravidam, são colocadas como acessórios do bebê e tratadas como sujeitos relativamente incapazes.”

Trecho do relatório enviado ao MPDFT

Ao buscar atendimento em um hospital particular, Ruth sofreu violações de direitos. “Deixei minha filha em casa, pois não queria que fizessem nela nenhum procedimento desnecessário. Por isso, suspeitaram que eu tivesse feito um aborto. Deixaram-me com dor durante horas, sem comida ou bebida”, lembra Ruth.

A advogada não teve respeitado o direito, previsto em lei, a um acompanhante. Ficou sozinha no centro cirúrgico, quando finalmente conseguiu fazer a curetagem. Também ouviu de um médico: “Essas mulheres ficam inventando de ter parto em casa, depois a gente tem que arrumar as besteiras que acontecem!”. Por essas razões, processa atualmente o hospital particular onde passou por essa situação.

“Diante de um parto vaginal apresentado como dor, sofrimento, tortura e humilhação, muitas mulheres acreditam que a cesárea, cirurgia de médio porte, é mais adequada para o nascimento de seu filho. A cultura do medo e do terror impera, inclusive nos consultórios médicos”, afirma Ruth, que vai lançar um livro a respeito do tema.

Obrigar uma mulher a fazer parto cirúrgico também é considerado violência obstétrica. Sarah de Magalhães, 30 anos, contratou uma doula e preparou-se durante toda a gestação para ter parto normal. Com 41 semanas e cinco dias de gravidez, procurou o Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) com a bolsa estourada.

“Me senti covarde e fraca por não ter conseguido parir como eu gostaria, mas a culpa não foi minha”

Sarah de Magalhães

Uma médica ofereceu a cesariana, recusada pela mãe. “Não havia qualquer necessidade de cirurgia. Me deixaram um dia inteiro sem comer, com sede e dor. Eles obrigam a mulher a pedir pela cesárea. Também me negaram direito ao acompanhante”, relata.

Veja alguns dos relatos enviados ao MPDFT

“Se não quisesse sentir dor, não teria feito sexo”Pamela Campos

“Então, acostume-se com a dor, porque você não vai sair esta noite”Ariane Mara

“Fui chamada de gorda e xingada durante o parto”Suzi Santiago

“Terror físico e psicológico na hora da curetagem”Mi Fernandes

“Quebraram a clavícula da minha bebê e disseram que a culpa era minha”Érica Jesus

“Se você gritar, eu te deixo sozinha”Luana Almeida

“Não toque em mim, não quero cheirar a periquita”Thamires Galdino

“Esperei a troca de plantão para não ser atendida por um médico cavalo”Pâmela Campos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal ainda não recebeu nenhuma notificação do MPDFT e alegou desconhecer casos de violência obstétrica na rede pública.

“Não há nenhuma queixa oficialmente registrada. Temos trabalhado com muito afinco, promovido oficinas e atualizações sobre boas práticas no parto humanizado. Nossas instruções são o contrário do que constam nas denúncias”, afirmou a médica Marta de Betânia, referência distrital em ginecologia e obstetrícia da Secretaria de Saúde.

A rede pública no DF é composta por 11 maternidades mais a Casa de Parto de São Sebastião. São 500 obstetras trabalhando pelo SUS.

Justiça para quem?

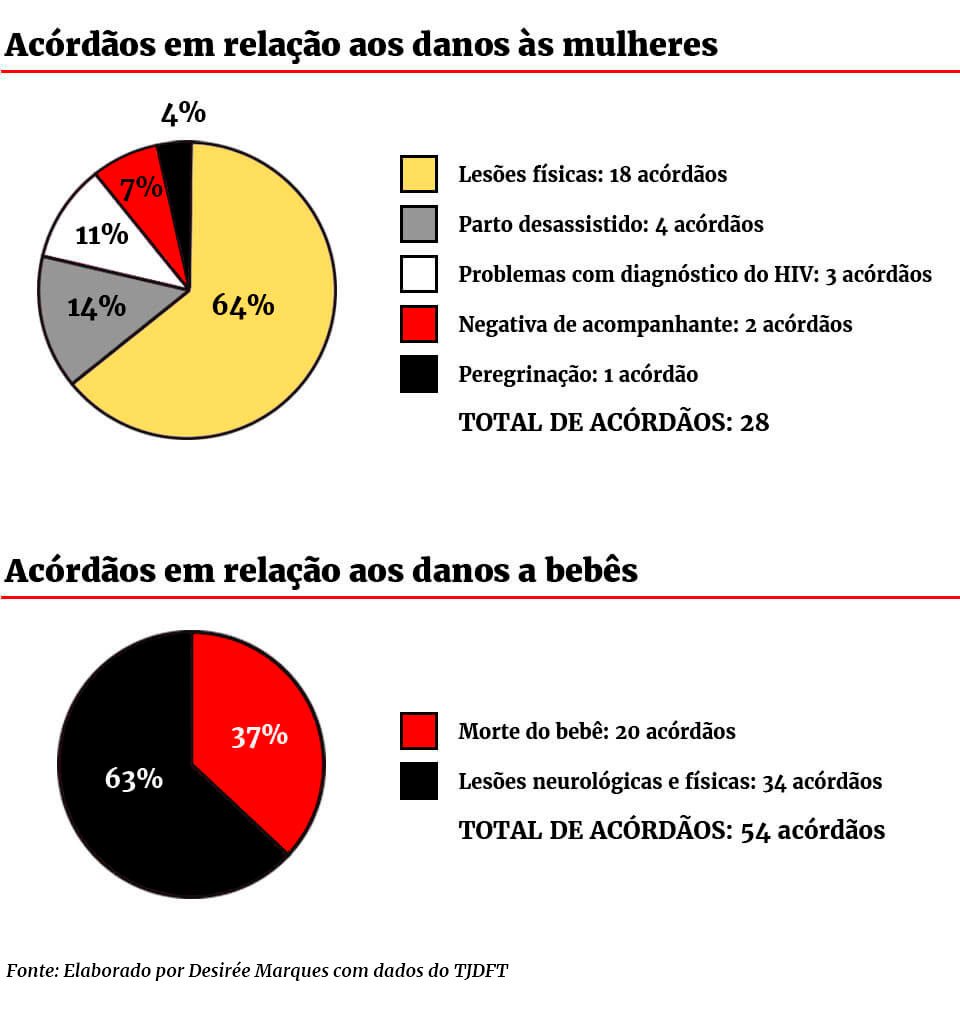

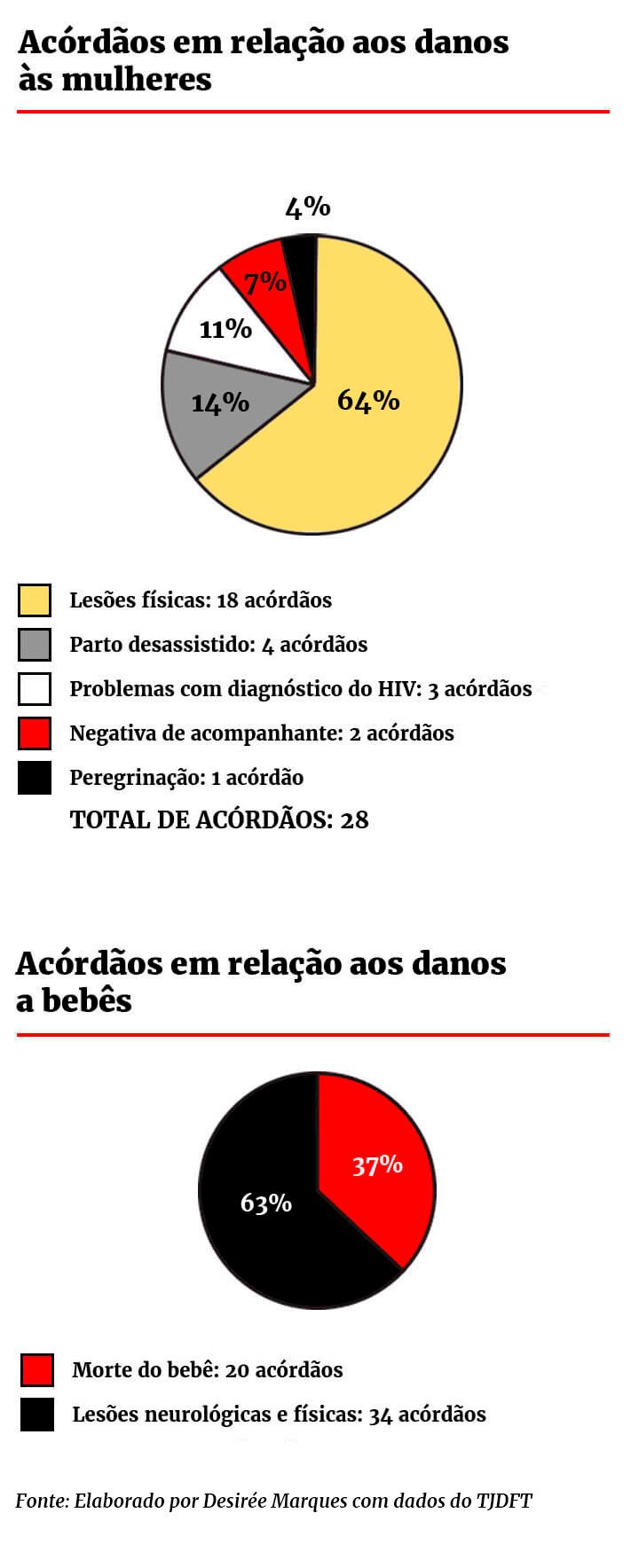

O cenário de horror encontrado no Hospital Regional de Planaltina não é uma exceção, como mostra a pesquisa Violação ao Direito à Saúde das Mulheres no Parto: Uma Análise do Perfil dos Processos Judiciais em Obstetrícia do TJDFT sob a Ótica da Violência Obstétrica.

O trabalho de conclusão do curso de saúde coletiva na Universidade de Brasília (UnB) é assinado por Desirée Marques Pereira, com orientação de Silvia Badim. Elas avaliaram 80 processos movidos na Justiça, entre 2004 e 20014, por violências contra mães e bebês registradas em vários hospitais públicos e particulares do DF. Há casos, inclusive, de morte de crianças, bem como de danos irreversíveis à saúde materna.

Em 33,75% das ações, o dano ocorreu devido à negligência médica na rede pública. Em 30%, por erro médico. Quando o prejuízo foi causado ao bebê, juízes decidiram pela punição dos culpados em 71% das vezes. Já em casos nos quais a violência deixou marcas na mulher, 52% das decisões foram desfavoráveis às requerentes. Na maioria dos processos (72%), passaram-se cinco anos ou mais até os magistrados baterem o martelo.

Nas ações penais encontradas, três estavam relacionadas à morte dos bebês e uma à lesão física na mulher. A maior parte das penas acabou convertida em serviços comunitários. As decisões cíveis terminaram em indenizações por danos morais e/ou materiais e, em determinados acórdãos, devido ao tipo de ferimento, houve indenização por dano estético.

Nos processos avaliados por Desirée, há relatos (confira abaixo) de lesões medulares, estado vegetativo, esquecimento de objetos dentro das mulheres, infecções pós-operatórias, fístulas vesicouterinas, restos placentários na cavidade uterina, laqueaduras sem autorização, queimaduras, fístulas retovaginais, histerectomias devido a complicações pós-cirúrgicas e laqueaduras não realizadas e não informadas.

Algumas das ações eram sobre partos desassistidos, aqueles que ocorreram na porta de hospitais, dentro dos centros de saúde, mas sem assistência. Também há casos domiciliares com complicações, problemas com diagnóstico de HIV, com testes falso-positivos na véspera do parto, e ausência do diagnóstico de HIV durante o pré-natal e parto.

A negativa para acompanhante, contrariando um direito previsto em lei, ocorreu em dois casos. Por fim, a pesquisadora aponta peregrinação, que é a falta de atendimento em mais de dois hospitais procurados pela parturiente.

“O Poder Judiciário, desde a sua primeira instância aos tribunais, deve estar sensibilizado sobre a questão da violência de gênero e da violência obstétrica. Os casos ainda são tratados de forma velada”

Trecho do estudo

A estudiosa categorizou, ainda, os danos às crianças. Ela os dividiu em morte do bebê e lesões físicas e neurológicas. “As respectivas lesões contempladas nos acórdãos são em razão de paralisias cerebrais, lesões do plexo braquial, queimadura, comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor, problemas mentais, fratura da clavícula, epilepsia, entre outras”, descreve Desirée.

Como se proteger

Ruth Rodrigues chama a atenção para a importância de se ter um plano de parto. Trata-se de um documento elaborado pela própria gestante no qual ficam estabelecidas quais são as vontades dela no momento de parir e no pós-parto.

“Nele, a mulher pode, por exemplo, deixar explícito que não quer episiotomia, manobra de Kristeller (em hipótese nenhuma, já que é um procedimento proibido), parir em posição litotômica (deitada), nem condutas desnecessárias com o bebê – tais como uso do colírio de nitrato de prata, fórmulas ou banho no momento do nascimento”, lista a advogada.

Ruth disponibiliza inclusive um modelo de plano de parto, em seu site.

Mulheres também poderiam ser poupadas da violência obstétrica com apoio do poder público, que ignora, por exemplo, o Projeto de Lei nº 7.633, de 2014, de autoria do deputado Jean Wyllys (PSol-RJ). O texto dispõe sobre a humanização da assistência à mulher durante e após a gestação.

O texto aborda, inclusive, questões relacionadas ao aborto espontâneo ou provocado, trata da responsabilização civil e criminal e prevê aplicação de penalidades administrativas por meio de denúncia aos conselhos regionais de Medicina e Enfermagem para os profissionais que cometerem atos de violência obstétrica. A iniciativa aguarda aprovação desde 2014.