O sol começa a nascer entre folhas e galhos de árvores nativas do Cerrado brasileiro. Entre os raios solares, uma fina fumaça de neblina dança ao amanhecer, a uma temperatura de 14°C, por volta das 6h, em junho. As araras são o único despertador na paisagem bucólica em Cavalcante (GO) – município que abriga parte do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

No alvorecer do paraíso, Antoniel Rodrigues, 12 anos, e Rebertson Marco dos Santos, 16, já estão de pé, como de rotina, para enfrentar a densa mata. Membros do povoado Vão das Almas, do maior quilombo do Brasil, Kalunga, os dois jovens se preparam para começar a longa caminhada diária: são 7 km. De chinelo, bermuda, camiseta do Flamengo e casaco do Mickey Mouse, os “trilheiros” fazem esse percurso sozinhos – não por vontade de se aventurar, como turistas comumente fazem na região, mas porque precisam ir para a aula.

O caminho faz parte do dia a dia de estudantes descendentes de escravizados, mas a realidade não fica restrita a adolescentes que querem ir à escola. A falta de estradas compromete, ainda, o acesso à saúde, a benefícios sociais e viola o direito de ir e vir de um povo que vislumbra cenas paradisíacas ao acordar, enquanto lida com a falta de infraestrutura básica.

O Metrópoles percorreu 1.411 km para traçar um panorama da vida de pessoas que têm direitos básicos violados diariamente, porque estão ilhadas no alto de serras e em áreas rurais. São histórias de crianças que percorrem 200 km por dia para chegar à escola mais próxima, o que implica trocar o dia pela noite e engolir – literalmente – uma boa quantidade de poeira ao longo do trajeto. Há relatos de gestantes que deram à luz sem qualquer auxílio médico, porque estavam longe demais para serem atendidas a tempo. O lamento de uma filha que perdeu a mãe, morta no único transporte público para o quilombo: um pau de arara. Histórias de um povo que atesta que até mesmo o paraíso é desigual.

Não há ônibus que faça o trajeto da casa de Antoniel e Rebertson à Escola Municipal Santo Antônio, onde eles estudam. O único meio de transporte disponível é uma bicicleta, compartilhada pela família. Com ela nas costas, os dois rapazes atravessam o Rio das Almas – também chamado de Rio Branco – duas vezes. O trecho não tem ponte. “Quando o rio está cheio, a gente não vai para a aula”, conta Rebertson. “No período das águas [chuvoso], a gente não tem como ir à escola”, completou Antoniel.

Antoniel e Rebertson dividem a mesma bicicleta para ir e voltar da escola

A Prefeitura de Cavalcante está ciente de que existe a demanda para a construção de 38 pontes, sobretudo em locais que, durante as chuvas, sofrem com as trombas-d’água e o aumento do nível do rio. A expectativa é que, até o fim do ano, sejam concluídas mais três estruturas do tipo. Na lista daquelas que vão ficar para depois, está a que Rebertson e Antoniel tanto precisam para ir à escola. O sol que bate no paraíso deixa uma sombra.

“Aqui não tem canoa para nós”, disse o mais novo, comparando o trajeto que faz com outros trechos do povoado em que há uma forma de transporte fluvial. Os meninos do rio seguem por uma trilha de terra rochosa, branca, devido ao terreno rico em calcário, que faz a rota parecer uma areia fina. A poeira branca cola nas pernas e pés negros retintos dos kalungas.

O quilombo começou a ser formado na primeira metade do século 18. Resistindo pelas adversidades do bioma às tentativas de extermínio dos escravocratas, a comunidade precisou se isolar há três séculos. Distantes, os kalungas seguem pelo caminho em um Brasil que nunca teve o interesse de chegar até eles.

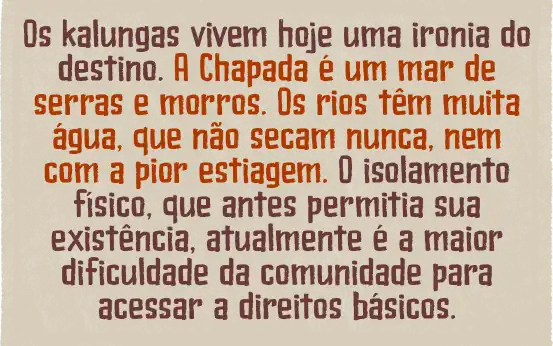

Não são apenas os dois meninos que enfrentam diariamente o desafio de ir e vir. Professora há 30 anos, a kalunga Maria Pereira dos Santos, conhecida como Marisa, chegou a alfabetizar crianças embaixo de árvores, quando ainda não havia escola no município. “Moramos dentro de uma ilha – tem rio por um lado e pelo outro, e ele sobe em período de chuva”, conta. Nessa época, as crianças não vão ao colégio. “De 20 alunos, você dá aula só para dois ou três, durante três, quatro dias, só porque choveu”, detalha ela, frustrada.

A professora Marisa relata os desafios enfrentados pelos alunos da região para chegar à escola

“São alunos que não vão ter o conteúdo que deveriam ter, mas por quê? Por causa do transporte, da falta de ponte”, revolta-se Marisa. A professora destacou, ainda, que o maior prejuízo é, sim, quando chove na região, mas cita que as dificuldades não se limitam ao período de precipitações. “A aula é às 7h e tem aluno que chega às 8h30, cansado, porque andou muito. A gente não consegue cobrar tanto desse aluno”, completou.

A comunidade se mobiliza para fazer as crianças receberem um ensino de qualidade

Há apenas um ônibus escolar para levar alunos à escola Santo Antônio. O veículo começa a pegar as crianças às 5h. “Se o ônibus atrasa, os alunos acham que quebrou e desistem, ou vão a pé por trilhas. Então, a gente toma muito cuidado para sair no mesmo horário”, conta Irene, esposa do motorista do veículo, Marildo. Ela o acompanha todos os dias no trajeto.

Ainda é noite quando Sarine Florêncio acorda para começar o dia. Aos 11 anos, ela sai de casa às 4h para ir ao colégio. A menina não pode se atrasar. “Minha mãe me acorda, mas eu quero ficar deitada. Está frio”, queixava-se, enquanto carregava, entre os livros na mochila, um cobertor. Ela não é quilombola, mas vive nas áreas rurais do Vão da Calçadinha, também na Chapada dos Veadeiros. É lá que o pai e o avô dela trabalham, em fazendas situadas no parque nacional.

A menina do campo é a primeira a embarcar na Blazer Rodeio de 2008, que busca os estudantes daquela região e os leva para a Escola Municipal Rio Preto – extensão Chupé. A aula começa às 7h, e o trajeto, de 100 km, leva três horas para ser concluído. O caminho é feito em uma estrada de terra batida e as pontes são montadas com pedaços de tábua. O retorno para casa não é menos cansativo: são mais três horas. “Quando volto, já está tarde”, diz a estudante.

É nessa vida de criança sem tempo para dormir e com pressa para acordar que Sarine passa seis horas de sua vida, dentro de um carro, todos os dias, indo ou voltando da escola. São 200 km para estudar. “Chego em casa com vontade de dormir”, conta.

Sarine Florêncio sai às 4h para ir à escola, que fica a 200 km de sua casa

Sarine é obrigada a trocar a cama pelo banco da caminhonete. “A estrada é ruim, cheia de buraco”, lamenta a menina, que aproveita as horas que passa dentro do transporte para tentar dormir um pouco. “Eu encosto a cabeça e vai batendo”, ri. O veículo é o único a trafegar durante todo o longo percurso enfrentado pelos estudantes.

No céu de estrelas, é possível ver a poeira da via láctea a olho nu. Enquanto isso, na estrada de chão, o que salta aos olhos é a poeira de terra fina que entra com facilidade no carro. O próximo a subir na Blazer é Leonardo Badi dos Santos Xavier, 9 anos.

Breno Esaki

Antes de amanhecer, Leonardo Badi entra no transporte escolar

O sol está raiando quando a SUV se aproxima da casa do menino. Às 5h, ele já espera na porta, ao lado do pai, João Xavier, 59, e da mãe, Vanusa dos Santos, 53, quando o carro estaciona. João lamenta o horário que o filho é obrigado a sair: “É muito cedo”.

O pai tem uma pequena propriedade, onde planta mandioca, milho, abóbora e produtos para o dia a dia. A família se agasalha para o início do dia. No casaco de Leonardo, a identificação “Arthur” evidencia que o objeto já pertenceu a outra pessoa. “Esse é o nome do casaco, o meu mesmo é Léo”, explica o menino.

Breno Esaki

Leo e seus pais aguardam o carro na porta de casa

Em poucas palavras, a mãe reforça que não há margem para o descanso. “Criança tem que ir para a escola”, disse. Quando o colega entra no carro, Sarine acorda de vez. “Aí a gente vai cantando e conversando”, relata a menina.

O automóvel segue em direção a uma outra fazenda, onde busca Jade, Nicole e Antoni, na casa dos tios. Com cinco crianças no carro, que tem espaço para quatro, a turma se aperta e contraria as leis de trânsito para ter acesso à educação básica.

Breno Esaki

Desafiando as leis de trânsito, as crianças se apertam no carro

Na escola, a falta de estrutura continua. O centro de ensino fica dentro de uma fazenda, a céu aberto, sem divisão por turmas. Os alunos recebem biscoito e suco. Em meio à natureza, uma arara visita os alunos diariamente. “A gente não pode derrubar a borracha que a arara pega”, ensina Sarine. Sem paciência para a ave, Leonardo conta que o pássaro já “fez cocô” em um caderno, enquanto o menino fazia o dever. “Arara chata”, braveja.

Em geral, os meninos não acham a situação tão ruim, pois sabem que a escola municipal, que hoje oferece o ensino fundamental, chegou a ficar fechada por 10 anos e limitou a educação de toda a geração anterior. Para alguns, foi necessário abandonar o paraíso em busca de uma formação.

O município de Cavalcante terceiriza o transporte público por meio de um processo licitatório. Para cada quilômetro rodado, são pagos R$ 4 ao contratado. Esse valor custeia as despesas com o veículo, a gasolina e a manutenção. “Praticamente, a gente paga aqui para rodar, mas é uma ajuda de custo para levar os meninos”, disse Edvan Florêncio, conhecido como Baiano, dono da condução e avô de Sarine.

A família contava com uma kombi para ajudar a fazer o transporte de crianças, mas o veículo não aguentou as frequentes subidas, tampouco os buracos na estrada de terra, e pegou fogo. A carcaça do carro segue na beira da estrada.

Breno Esaki

A kombi usada pela comunidade pegou fogo e está abandonada na beira da estrada

“É impossível consertar. A gente quer comprar outro”, disse Nathalie Matos, esposa de Baiano. A kombi tinha sido adquirida apenas dois meses antes do incêndio, com todo o dinheiro que tinham. Sem o veículo, e tendo de pagar o financiamento da Blazer, a família criou uma vaquinha para angariar esse valor e, se possível, comprar um carro “novo”. Até a publicação deste texto, a arrecadação totaliza R$ 4.121,68, com a contribuição de 62 pessoas.

Uma semana depois que a reportagem esteve no Vão da Calçadinha, o motor da Blazer queimou. Outras pessoas se mobilizaram para conseguir um transporte e levar os alunos. “Tudo é tão difícil… A gente tenta escola e é uma luta. O carro não dura aqui e a gente fica se organizando assim”, lamentou Nathalie.

Devido à dificuldade de se trafegar nas áreas rurais, a gestão municipal orienta que as gestantes kalungas saiam da comunidade quando a data provável do parto se aproxima. Os quilombolas contratam carros para levá-las ao centro da cidade, onde ficam hospedadas na casa de parentes, esperando pelo dia do nascimento do filho. Era isso o que Deuzinha Rodrigues planejava fazer, mas o filho Israel foi apressado e veio ao mundo duas semanas antes do previsto. Não só isso: ele decidiu nascer de madrugada.

Deuzinha entrou em trabalho de parto antes do previsto e não teve acesso ao sistema de saúde

Com o aumento no ritmo das contrações de sua esposa, Antônio Rodrigues correu para avisar a um agente de saúde, que também é quilombola, para que ligasse ao médico. “Comecei a sentir dor à noite, perto das 23h. Meu marido correu para chamar o médico, mas só chegou de manhã, já na hora de cortar o cordão [umbilical]”, relembra. A espera ultrapassou seis horas de duração, e o nascimento ocorreu com apoio de uma parteira que mora na região.

O filho de Deuzinha nasceu saudável, mas ela demorou oito dias para conseguir uma consulta com o pediatra

“Para mim, o médico não saiu na hora que ligou. Saiu só no romper do dia”, suspeita Deuzinha. “Ele foi só cortar o umbigo, e ainda ficou enchendo o saco para fazer o teste do pezinho”, reclamou. “Na serra é sempre pior. Ambulância mesmo só vem quando a estrada está boa”, denuncia. A família só conseguiu ir à cidade fazer os exames quando a criança já tinha oito dias de vida.

Os moradores também enfrentam dificuldade durante o pré-natal. Sem um posto de saúde dentro no quilombo, as gestantes têm de dar um jeito para ir ao centro do município. “Era com esforço, mas todo mês eu ia, porque a gente sabe que tem que ir, né? Mas, se tivesse um posto aqui, ajudaria muito – não só as gestantes, mas também as pessoas que precisam”, diz Deuzinha.

As casas da comunidade são isoladas entre si

Quando fala em esforço, não é à toa. A casa de Deuzinha, por exemplo, fica a cerca de 170 km da cidade. Devido à dificuldade no trajeto, uma caminhonete 4×4 faz em média 38 km/h, o que dá aproximadamente 4h30 de percurso.

Em entrevista, o prefeito Vilmar Kalunga (PSB) confirmou a política de redução de danos ao retirar as gestantes perto do nascimento dos bebês. “Estamos trabalhando bastante em cima de carro exclusivamente para buscar essas pessoas na zona rural, para quando for emergência”, justificou.

O transporte nem sempre é feito com uma caminhonete; assim, a saída do Vão de Almas torna-se ainda mais desafiadora. Sem pavimentação e no alto da serra, não há ônibus nem qualquer tipo de transporte seguro. Um pau de arara clandestino despacha as pessoas de vez em quando, cobrando uma tarifa abusiva: R$ 160. São R$ 80 para ir e mais R$ 80 para voltar. Se o passageiro estiver com mais de 60 kg em bagagem, é acrescida uma taxa extra, que varia de R$ 10 a R$ 20.

Por ser irregular, o veículo não tem data certa para sair nem para voltar, e cabe aos interessados aguardar o retorno no centro da cidade durante dias. Como é ano de eleição, o transporte fica cada vez mais escasso, ao se tornar alvo de interesse político e de opositores.

Breno Esaki

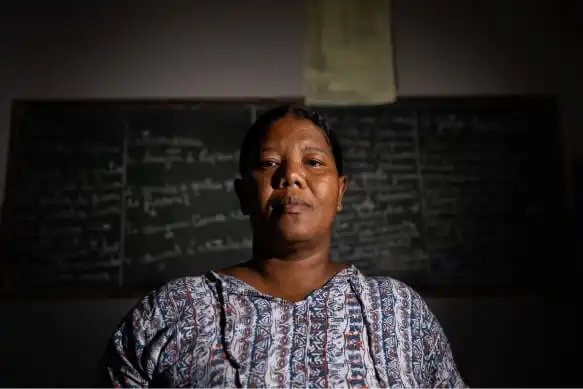

Os kalungas ocupam o maior território quilombola do país

“A comunidade está esquecida”, desabafa Santino Rodrigues. O kalunga detalhou a saga enfrentada para vender os sacos de farinha de mandioca que produz: “Tem que ficar de dois a três dias na cidade para esperar o caminhão”. “Eu levo quatro sacos de farinha e ainda pago R$ 80 só para o transporte. Tenho que dar sorte de vender na cidade para ter o restante”, narrou.

Santino Rodrigues produz farinha de mandioca, mas tem dificuldade para transportar os sacos

“E assim, às vezes, você planeja uma viagem, quer sair, daí você tenta conseguir um carro, mas não consegue. Você vai conseguir daqui a 10 dias”, relatou Marcos Santos. Para o kalunga, a grande dificuldade é a impossibilidade de sair na hora que quer. A sensação é de isolamento. “Só quando passa o carro e se tiver lugar”. A espera não tem tempo certo e atrapalha qualquer planejamento. Marcos mora só com o filho Josimar, de 6 anos, que acompanha o pai ou fica com o tio quando ele precisa ir à cidade.

Dentro dos quilombos, as casas também são distantes. Há locais em que a residência mais próxima fica a 10 quilômetros. Esse modelo afastado é uma questão cultural, que servia como estratégia de resistência para os quilombolas. “Se fosse tudo perto, um inimigo precisava apenas chegar, encurralar todo mundo e pronto, o quilombo tinha acabado”, explicou o presidente da Associação Quilombo Kalunga (AQK), Carlos Pereira.

As casas no quilombo são distantes umas das outras, como forma de proteção

Nessa lógica, a casa do kalunga Vilmar Santos fica a aproximadamente 20 km de distância da residência da irmã Deuzinha. A moradia está no topo de um morro e é necessário passar por lugares bastante íngremes e atravessar um rio extenso para chegar lá.

Esse é mais um rio sem ponte e que, na época da chuva, enche e não permite a travessia. Quando enche, Vilmar, que é beneficiário do Bolsa Família, tem duas opções: esperar o rio baixar ou ir pela mata e contornar todo o caminho. “É sair daqui cedo, umas 7h30, a cavalo, e chegar lá umas 16h30”. Para se ter acesso ao centro do próprio município, leva-se um dia inteiro.

Contando com o lombo do animal ou com a ”carcunda”, como se refere às próprias costas, Vilmar também carrega o botijão de gás para o fogão. Conseguir o combustível é tão trabalhoso que o kalunga prefere fazer a comida a lenha.

Vilmar cozinha com lenha, porque o botijão de gás só chega se ele carregar nas costas

No alto do morro, o terreno de Vilmar não é muito produtivo: só possibilita o plantio da mandioca, para fabricar farinha e vendê-la. O restante dos alimentos são trazidos do centro da cidade. “Quando acaba o feijão, o arroz, o óleo, fico comendo farinha com água até ter o caminhão para ir à cidade. Fico uns 10 dias assim”, detalha.

A água de Vilmar não é encanada. Há uma bomba hidráulica que capta a água no rio e envia para uma mangueira. Para usar o banheiro, é necessário levar uma enxada para o mato e cavar um buraco para enterrar as necessidades fisiológicas, como um gato faz em uma caixa de areia.

Apesar de todo o perrengue, a falta de saneamento não está sequer entre as principais reclamações do kalunga. “Hoje, a maior dificuldade, o maior desafio mesmo, é uma estrada. Uma estrada normal mesmo, uma ponte”, detalha. Vilmar lembra quando teve de descer o morro a pé, durante uma crise de hérnia. Nenhuma condução chegava à sua casa e, agonizando de dor, ele caminhou até o ponto em que era possível uma moto buscá-lo. “Sem aguentar, eu saí daqui de pé, para um menino me encontrar lá embaixo”, relembra.

O quilombo foi se formando perto da água. Rios e córregos permitiram a sobrevivência das comunidades ao longo dos anos. Hoje, essa água é atrativa para o turismo, com cachoeiras exuberantes na região, formando um oásis em meio ao Cerrado. Os kalungas, então, têm de lidar com a dicotomia: enquanto o turismo cresce e desenvolve uma parte da comunidade – inclusive, com participação de quilombolas –, há outro lado da história, com uma parte insustentável dessa atividade econômica.

Sem as pontes, os carros passam por dentro de rios, derramando óleo e sujando a água com os pneus. É a mesma água que os quilombolas usam para o consumo. O excesso de protetor solar se espalha pelos mesmos espelhos-d’água que matam a sede dos moradores da região.

“A água da cachoeira Santa Bárbara é o mesmo rio que a gente banha”, apontou Vilmar. “Nós estamos bebendo essa água”, completou. Para ele, o ideal era ter uma mangueira e uma forma de encanar água de córregos afluentes e, assim, conseguir captar a água que estaria “livre” de contaminação.

Os carros dos turistas passam por dentro de rios, derramando óleo e sujando a água que os kalungas bebem

A Prefeitura de Cavalcante nega que haja qualquer problema com a água e informou que existem estudos confirmando a salubridade do líquido. No entanto, a gestão municipal não apresentou as pesquisas. Já um levantamento da Universidade de Brasília (UnB) na comunidade quilombola do povoado de Diadema, localizado em Teresina, município vizinho a Cavalcante e também área Kalunga, constatou contaminação nas águas do local.

A pesquisa, de 2019, apontou que 32% das crianças investigadas apresentaram vestígios do tracoma, uma doença crônica que causa cegueira. O estudo informou que a inflamação ocorre em maior frequência onde há falta d’água e condições habitacionais e sanitárias precárias. As crianças de 1 a 10 anos estão mais suscetíveis ao tracoma.

Antônio Rodrigues sabe da importância da pureza da água, mas se conforma com a situação. “A gente já tá acostumado aqui, aí não tem intoxicação, não”, disse Antônio

O levantamento também identificou a presença de coliformes, indicando a existência de fezes de animais, como cachorro e vacas, e até de seres humanos. Outro ponto foi a presença de alumínio “com 4,08 mg/L, quando o volume máximo permitido (VMP) é de 0,001 mg/l, o que agrava a não potabilidade da água deste rio”, ressaltou o texto.

Sem conhecer todos os dados, a família do kalunga Antônio Rodrigues sabe da importância da pureza da água, mas se conforma com a situação. “A gente já tá acostumado aqui, aí não tem intoxicação, não”, disse Antônio, que é do Vão de Almas, em Cavalcante.

A preocupação com a água é apontada também pelo presidente da Associação Quilombo Kalunga (AQK), Carlos Pereira. “A gente tem muita água no território, mas eu, com muita tristeza, posso dizer para você: nem todas as águas são saudáveis”, alertou.

Na serra de difícil acesso e revivendo os últimos momentos da mãe enquanto viva, a quilombola Lucineide de Castro chega a uma conclusão sobre a forma com que a comunidade Kalunga é tratada na região da Chapada dos Veadeiros: “Para mim, a escravidão não acabou”. Lucineide é filha de Domingas Fernando de Castro, que morreu aos 52 anos após cair de um caminhão pau de arara oferecido pela Prefeitura de Cavalcante para a população se locomover no município goiano.

Domingas morreu em novembro de 2023, no Mês da Consciência Negra, enquanto ia para o centro do município buscar o dinheiro da aposentadoria e fazer compras. No momento do acidente, o caminhão levava ao menos 15 pessoas amontoadas.

Domingas se assustou com a fumaça do pau de arara e morreu após pular do veículo

Segundo relatos, o transporte fazia uma subida íngreme e precisou forçar um pouco mais o motor, provocando uma grande quantidade de fumaça. Assustadas, cinco pessoas pularam, acreditando tratar-se de um incêndio no veículo. Quatro dos passageiros que saltaram do pau de arara estão bem. Domingas não resistiu.

Após a tragédia, o socorro, que teria demorado a chegar, foi feito sem um equipamento específico. De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Polícia Civil de Goiás (PCGO), um carro com tração 4×4 foi usado na ocasião, “devido ao fato de a região ser de serra e de difícil acesso” para fazer o atendimento.

“Pegaram minha mãe e colocaram num banco após uma queda dessas”, disse Lucineide, filha de Domingas. “Ela estava com a bacia, o fêmur quebrado, e foi colocada no carro, sem maca, sem cuidado algum. Uma artéria rompeu e ela morreu antes de ter atendimento”, lamentou.

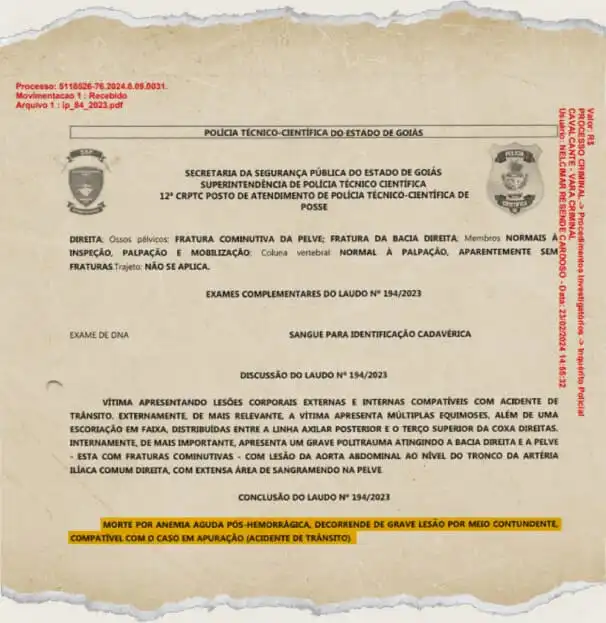

O laudo cadavérico apontou que Domingas perdeu tanto sangue na queda que veio a óbito por uma anemia aguda pós-hemorrágica, causada pela grave lesão que sofreu. Veja:

Em fevereiro deste ano, o delegado Haroldo Padovani Toffoli concluiu a investigação apontando que a vítima foi culpada pela própria morte. “O resultado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, de modo que a conclusão do presente caderno investigativo sem autoria definida é medida que se impõe”, define o delegado. Haroldo Toffoli conclui que a kalunga morreu porque pulou do veículo, sem considerar a situação precária que foi imposta pelo poder público para a mulher conseguir sacar a aposentadoria.

Na resolução do caso, o delegado destacou que o pau de arara é um meio de transporte usado há anos pelos quilombolas na região, mediante contrato firmado com a prefeitura, por meio da Secretaria de Transportes. Ele também investigou que a fumaça foi um mecanismo natural do veículo, “em razão da força empregada”.

“Quando passados mais ou menos uns cinco quilômetros do local de partida e em razão da subida da via, o caminhão, num mecanismo natural em razão da força empregada, soltou ar e, por isso, algumas pessoas que estavam na carroceria se assustaram e gritaram que o caminhão iria pegar fogo.”

O delegado ainda apontou a condição de precariedade do local em que Domingas ficou até a chegada do socorro, com os passageiros tentando amenizar o calor da quilombola. Para Haroldo Padovani Toffoli, não há qualquer relação de causalidade de ação humana com o resultado-morte.

“Você vê que o caminho ainda deixa marcas desse período [escravocrata] para as pessoas”, desabafou Lucineide. “É um sofrimento que se enfrenta por falta de acesso. Tem que ir para cidade fazer compras, pegar o benefício, ter acesso à saúde e só consegue ir se for em pau de arara, como um bicho”, revolta-se.

Após a morte de Domingas, o Ministério Público de Goiás (MPGO) pediu o fim dos caminhões paus de arara como forma de transporte público para pessoas em Cavalcante.

“Interrompendo, com urgência, o oferecimento de transporte em carrocerias popularmente conhecido como ‘pau de arara’ e buscando fornecer/contratar veículos que estejam aptos a transitar pelas estradas vicinais, sejam eles ônibus, micro-ônibus ou cabines de veículos de carga, utilizando corretamente os dispositivos de retenção, como o cinto de segurança”, destacou a recomendação.

No documento, o MPGO cobrou que os veículos oferecidos pela prefeitura tenham bancos em quantidade suficiente para todos os passageiros. Os bancos devem ter encosto e cinto de segurança. No caso de carroceria, a orientação é que tenha cobertura, barra de apoio para as mãos, proteção lateral e que evite o “esmagamento e a projeção de pessoas em caso de acidente”.

Conforme estabelece o documento, os veículos não poderão mais levar passageiros em pé, tampouco transportar cargas junto aos passageiros, nem que sejam veículos de carga. Também foi anexada uma imagem com o transporte de pessoas em pau de arara. Veja:

Imagem registrada 13 dias após a morte da quilombola Domingas

Na época do acidente, o Metrópoles já apurava a falta de transporte seguro para os quilombolas em Cavalcante e chegou a publicar um vídeo mostrando as pessoas na carroceria de um veículo.

Antes da proibição, era comum que, no final ou no início de cada mês, passasse um pau de arara buscando as pessoas nas comunidades para que elas fossem levadas à cidade para sacar dinheiro de auxílios governamentais. “Aquilo é uma tragédia anunciada, mas muitas vezes se faz vista grossa, porque é a única forma de acesso dos moradores”, disse ao Metrópoles um morador da região que preferiu não se identificar.

Desde novembro de 2023, não há outro meio de transporte coletivo para as comunidades rurais em Cavalcante, além do caminhão irregular. O prefeito Vilmar Kalunga anunciou que tem tentado firmar contratos com carros traçados, mas, devido à situação ruim das estradas, não tem encontrado interessados em assumir o desafio.

A recomendação para interromper o uso do pau de arara foi expedida pela promotora Úrsula Catarina Fernandes, lotada há 25 anos em Cavalcante. A ação foi acatada pelo município, que suspendeu o transporte, mas não ofereceu opções para substituí-lo. Logo, a situação simplesmente não foi resolvida.

“O transporte aqui é um grande desafio, porque não temos estradas. As estradas que temos estão em péssimo estado, e eles [os quilombolas] utilizam muito bem esse tipo de veículo, o pau de arara”, destacou.

A promotora ressaltou que a espera por uma solução impacta diretamente os direitos básicos da população. Isso porque, enquanto não há solução para um transporte seguro, as pessoas ainda precisam realizar atividades rotineiras, como comprar comida, ter acesso ao benefício, consultar um médico. “Para quem precisa se alimentar, precisa pegar o benefício, precisa consultar o médico, não dá para esperar”.

A promotora Úrsula Catarina recomendou a interrupção do uso do pau de arara em Cavalcante

“A omissão do Estado é notável. É omissão do poder público em todas as esferas”, afirmou. “Nós estamos a 300 km de Brasília, a capital federal. Olha a dificuldade de acessibilidade. Você demora mais tempo de uma comunidade quilombola ao centro de Cavalcante do que daqui para Brasília”, indignou-se.

A promotora admitiu que a suspensão impactou diretamente as comunidades rurais. “Era irregular, mas havia esse transporte. Desde então, o poder público não lhes oferece mais nada”, alegou a promotora.

Nesse cenário, os transportes são feitos de forma clandestina, até mesmo de madrugada. “Eu mesma flagrei uma situação e conduzi todos para a delegacia. É difícil flagrar, mas é necessário para garantir também a segurança das pessoas, já que há alternativas para um transporte seguro à população”, completou.

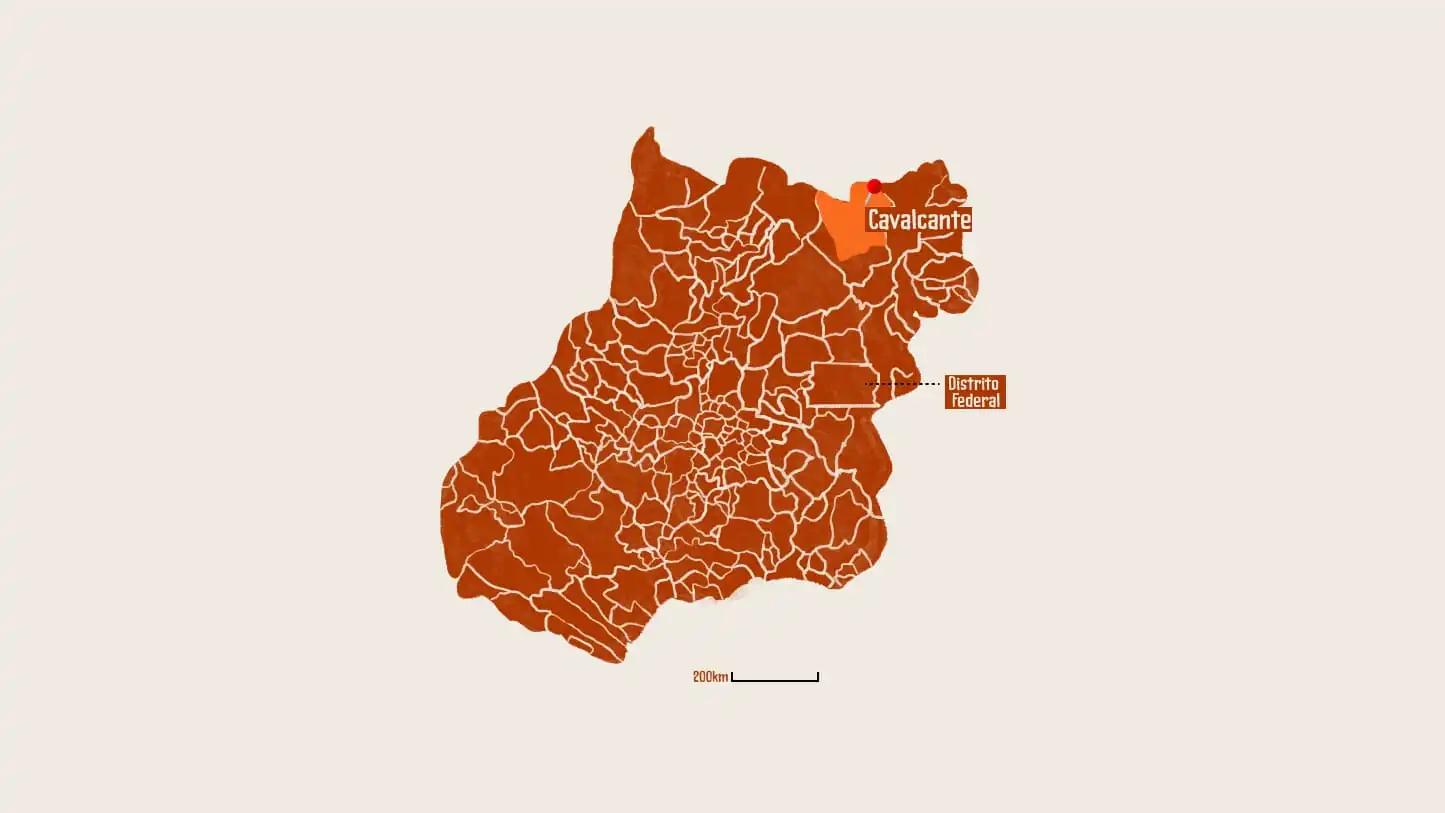

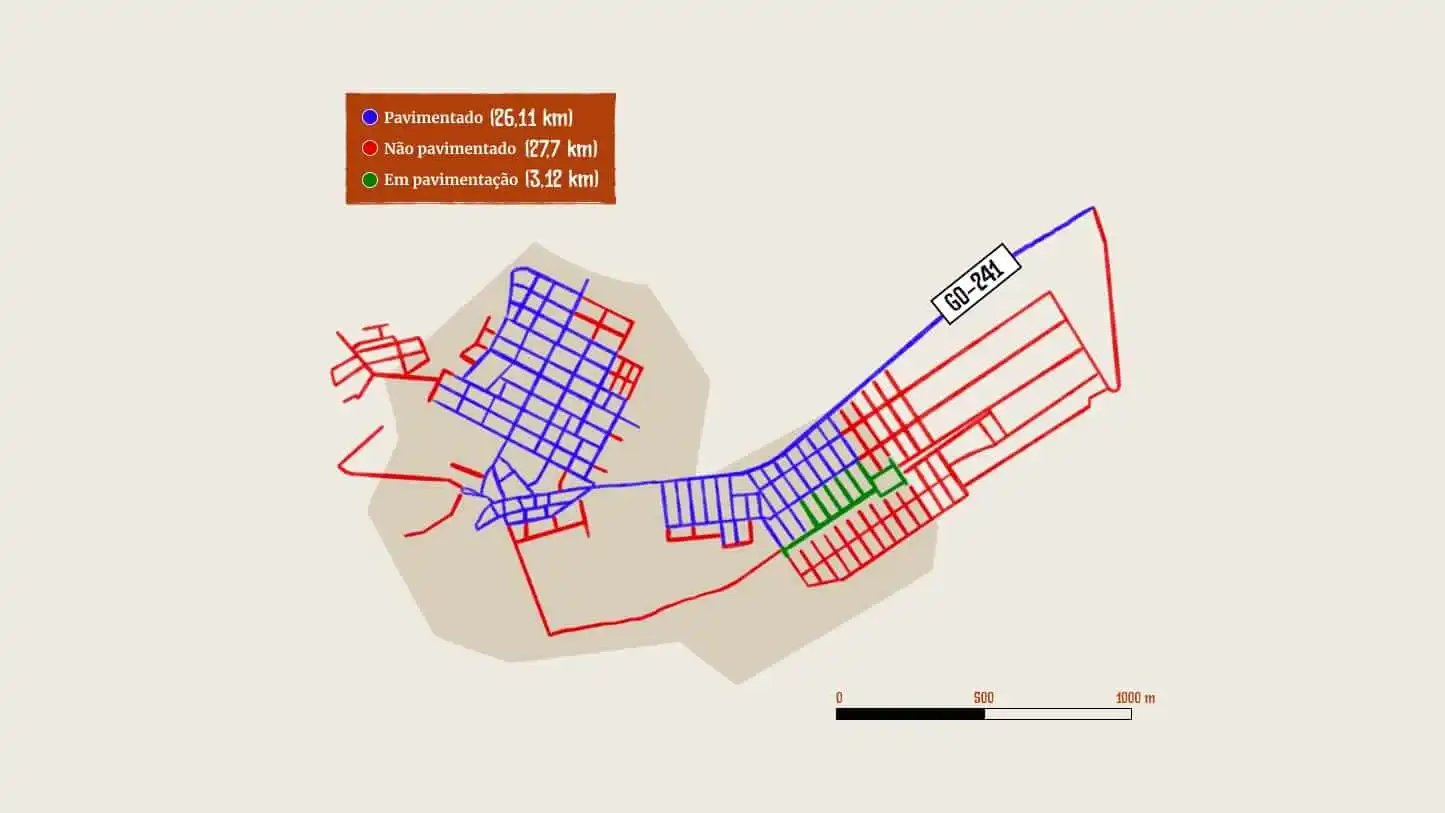

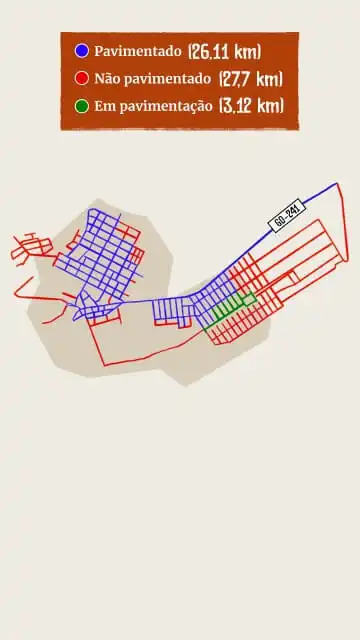

O município de Cavalcante tem 3 mil quilômetros de estradas vicinais

“Cavalcante é o sétimo município em extensão do estado, mas nós temos apenas 11 km de estradas pavimentadas. Nós temos 3 mil km de estradas vicinais. Imagina 3 mil km de estrada sem pavimentação? É um município extenso e com uma dimensão geográfica imensa, sem estrada. Então, tudo é dificultoso e o grande problema que eu vejo é justamente esse: garantir aos quilombolas a acessibilidade”, acrescentou a promotora.

A promotora reforça, também, que a dificuldade de acesso ao local causa, ainda, o atraso na chegada de políticas públicas ao município. “Chega tardiamente, justamente porque não temos estrada”, reforçou.

O pau de arara já havia sido tema do MPGO em 2020, em uma ação de conscientização para crianças sobre os assédios recorrentes nesse tipo de veículo. O texto, inclusive, relata que no caminhão não cabia mais ninguém, e que um menino ia no colo de um moço que teria ficado “se mexendo” e apertando a criança durante o trajeto. O material foi feito especialmente para as comunidades Kalungas e pode ser visto neste link.

“Eu vejo que a questão da estrada é trazer evolução no sentido de acesso, para que o meu povo possa ter o direito de ir e vir, para que o meu povo tenha direito de acesso”, disse o presidente da Associação Quilombo Kalunga (AQK), Carlos Pereira.

“Se ocorrer uma picada de cobra no meio da comunidade, até conseguirmos alguém que tenha um 4×4 e se desloque até a cidade, a pessoa está morta”, destacou. “Em caso de necessidade – quando alguém lá dentro quebra um braço ou tem um AVC, ou uma gestante precisa ir à cidade, por exemplo –, a estrada que liga o município à comunidade leva mais de três horas”, acrescentou Pereira.

Existem críticas relacionadas à construção de estradas: há quem alegue que tal estrutura implicaria a “descaracterização” da comunidade. O presidente da AQK, porém, refuta esse tipo de argumento.

“Nós estamos em 2024, século 21, e há comunidades sem acesso a estradas em outro veículo que não um 4×4”, indignou-se. “Quando se traz a questão da acessibilidade, eu acho que não tem uma soma de discussão, com descaracterização ou não. É uma questão de direito de ir e vir”, explicou.

O quilombola disse que, após a proibição do pau de arara na região, a situação ficou ainda mais difícil para os kalungas. Porém, ele alega que foi uma decisão necessária para a segurança. Para ele, é injustificável que, depois de três séculos do fim da escravidão, só reste aos descendentes dos que conseguiram sobreviver um veículo que é feito para levar carga e animal.

Pereira acrescentou, ainda, que os kalungas pagam caro para conseguir esse transporte. Se houvesse estradas de qualidade, as famílias poderiam adquirir um carro usado e popular para o deslocamento. A situação hoje não permite esse tipo de bem aos quilombolas. “Um Fiat Uno 95, por exemplo, custa, em média, R$ 11 mil. Já uma Hilux, que é uma 4×4, vale R$ 280 mil. Entende a diferença? Hoje quem consegue vir ao nosso território? Um fazendeiro, um turista que aluga um carro. Para nós, não chega nem mesmo o carro da polícia. Para ter uma investigação aqui, precisa que o carro de polícia seja uma caminhonete.”

Carlos denuncia que a criminalidade transita facilmente, enquanto as pessoas não. “Vem exploração sexual para cá. Vem drogas para cá. Mas a polícia e o Estado não conseguem chegar”, disse.

A professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e doutora em sociologia Thais Alves Marinho também critica a ideia de que haja uma descaracterização do território no caso de levar asfalto ou estruturas para o local.

Para ela, que é especialista em comunidades quilombolas e autora do livro “Kalunga: os donos da terra”, existe um imaginário popular, nos centros urbanos, segundo o qual os povos quilombolas estão isolados no meio do mato, reproduzindo um modelo de vida da África antiga, parados no tempo, com tranças, turbantes etc. “Essa realidade se concretiza em partes, porque tem elementos que entrelaçam, mas a cultura chega. Acreditar que os quilombolas não podem ter estrada para não descaracterizar uma comunidade é a mesma coisa de dizer que um indígena nunca vai poder ter celular”, completou.

A comunidade kalunga quer garantir o direito de ir e vir para ter acesso a serviços básicos, como educação e saúde

A professora alertou para o risco de se romantizar as dificuldades do povo Kalunga.

“As pessoas acham bonito que a comida seja feita em fogão a lenha, mas tem que saber se é feito daquele jeito porque eles querem ou porque não têm dinheiro para comprar um fogão convencional. Até porque, às vezes, o que estamos chamando de cultura é na verdade pobreza. É uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Enquanto não houver acesso à justiça social e a direitos básicos, não concretizamos a democracia”, classificou.

Os kalungas estão divididos em três municípios goianos. A maior parte está em Cavalcante, com 4.802 quilombolas em três comunidades: Engenho, Vão de Almas e Vão do Moleque. Cada comunidade tem outra divisão, como se fossem os bairros. Os nomes geralmente são associados a árvores ou eventos locais, por exemplo, o Pequizeiro, o Buriti, a Parida.

Essa lógica se repete nos demais municípios. Em Teresina de Goiás, são 1.160 pessoas em três “bairros”: Diadema, Ribeirão e Ema (também pode ser chamada de Limoeiro ou Soledad).

O terceiro município é Montes Claros, com 1.587 habitantes em 13 “bairros”. Há locais em que são apenas 30 pessoas. Em outros, há mais de 300. A discrepância e o distanciamento entre si também causam dificuldade para o asfalto chegar. A professora Thaís Marinho criticou o argumento da viabilidade econômica para os locais. “É o mesmo discurso da luz elétrica. Eles só começaram a ter energia quando houve o programa Luz para Todos, que levou a energia para lá. É uma decisão de política pública levar estradas para os quilombolas”, destacou.

A paisagem em Cavalcante não é rica apenas em beleza natural. O solo contém ouro, por isso tem sido alvo de interesses de mineração. Em maio de 2024, o território Kalunga na Chapada dos Veadeiros foi considerado o quilombo mais ameaçado pela mineração no país. Ao todo, a região recebeu 180 requerimentos minerários em sobreposição à sua área. As informações constam no estudo “As Pressões Ambientais nos Territórios Quilombolas no Brasil”, realizado pelo Instituto Socioambiental, em conjunto com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq).

Segundo a pesquisa, cerca de 66% de toda a área do quilombo é pressionada por requerimentos minerários. Além disso, a comunidade Kalunga de Goiás está entre os 10 territórios mais pressionados por obras de infraestrutura planejadas e cadastros de imóveis rurais.

“Nós temos o garimpo de ouro e de cristal dentro do território quilombola”, denunciou a promotora Úrsula Catarina Fernandes. “Lamentavelmente, quando a polícia chega, já não encontra mais o autor, que já fugiu”, destacou. “Às vezes, encontra uma draga, alguns artefatos, mas quem comete esses crimes fica impune”, disse.

A história da formação do quilombo tem origem na exploração do território pelo ciclo do ouro. De acordo com o documento “Uma história do povo Kalunga”, elaborado pelo governo federal e publicado em 2001, os quilombos se formaram perto da mina da Boa Vista, que havia no local, e começou a ser um refúgio para os escravos.

“Muitos dos escravos que escapavam da repressão fugiam para aquela região da Chapada e, assim, foram formando o povo Kalunga. Ali, no quilombo, eles poderiam construir uma vida nova de liberdade. Quem iria se aventurar a procurar escravo fugido naquele imenso mar de serras e morros de pedra, tão difícil de se alcançar?”, destaca o texto. O documento pode ser

acessado neste link.

O território kalunga em Cavalcante é composto de serras e morros de pedra

Os kalungas vivem hoje uma ironia do destino. A dificuldade de acesso, que antes permitia sua existência e resistência, hoje é a maior dificuldade. O documento do governo federal também explica que a palavra Kalunga está ligada às crenças religiosas dos povos vindos do Congo e de Angola. No português brasileiro, calunga adotou outros sentidos, como “coisa pequena e insignificante”.

A crença predominante no quilombo é o catolicismo, com festas tradicionais dedicadas a figuras religiosas. Os eventos ocorrem em julho, agosto e setembro, cada um em uma comunidade diferente.

Em Cavalcante, cerca de metade da população é quilombola, com população formada por 9.583 pessoas no total. Menos de 10% dos habitantes têm uma ocupação formal, e a média salarial desses ocupados é de dois salários mínimos. Nesse cenário, 90,6% das receitas do município são de fontes externas. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a prefeitura, o município recebe 180 mil visitantes anualmente. Desse total, quase um terço vem de São Paulo; o ranking de turistas é composto ainda pela população do Distrito Federal, com 17%, e de Goiás, com 15%. Nos últimos três anos, foram movimentados R$ 12 milhões.

Sobre a falta de estradas pavimentadas na região de Cavalcante, o prefeito Vilmar Kalunga (PSB) alega que o município não tem recursos para construir estradas e que precisa de apoio de outras esferas para avançar nesse campo.

Em relação às estradas, o prefeito destaca que não há dinheiro no município para pavimentar as vias da serra e que só é possível “passar a máquina” para diminuir os buracos. “Neste ano, nós estamos com três frentes de trabalho. Quando estraga, tentamos arrumar logo”, disse.

O prefeito alegou que precisa do apoio dos governos federal e estadual para conseguir atender às demandas dos moradores. “Uma obra pequena custa R$ 5 milhões. O município não tem caixa para pavimentar 3 mil quilômetros, nunca vai conseguir. Agora, o governo federal pode fazer uma estrada principal”, argumenta.

Vilmar diz que solicitou emendas parlamentares para conseguir avançar nas estradas e afirma que o governo de Goiás tem prestado apoio para “passar a máquina” nas estradas vicinais. Ele ressalta, porém, que cabe ao poder estadual fazer a GO-241, que liga Cavalcante a Minaçu.

Em relação ao governo federal, o prefeito também disse que cabe à União manter o traçado original da BR-010, ampliando o acesso ao município.

“O estado está ajudando com duas pontes. O município já fez duas e está indo para a terceira. A ideia, com isso, é construir uma base, para que, no período chuvoso, [o morador dos quilombos] não fique isolado”, diz.

O prefeito admite que tem conhecimento sobre as demandas da população na área da saúde. Segundo ele, a gestão não conseguiu implantá-las, mas planeja construir postos dentro das comunidades para oferecer atendimento médico na área rural.

“A gente comprou uns carros traçados que fazem o acompanhamento. Quando uma mulher vai ganhar criança, o carro vai. Esse veículo também leva a medicação para idoso que precisa de remédios controlados”, cita.

Em relação aos transportes escolares, Vilmar diz que, antes, havia pau de arara para levar as crianças à escola, mas que houve a substituição por ônibus. Ele admite que apenas um veículo escolar é pouco, mas alega que, até o momento, foi o que conseguiu.

Sobre os paus de arara, Vilmar disse que até tentou comprar novos carros, para fazer o transporte seguro de kalungas. Na entrevista, o prefeito afirmou que divulgaria os ofícios referentes a essas compras, mas não os apresentou.

Segundo ele, há interesse do município em terceirizar o transporte com a contratação de um ônibus traçado, mas, até o momento, não surgiram interessados em oferecer o serviço, devido à situação ruim das estradas. O prefeito argumenta que o ideal é ter o carro próprio [do governo], mas também destacou que não há dinheiro para a aquisição.

Em relação à morte da quilombola Domingas, o prefeito disse que ela tinha problemas mentais e negou que tenha havido negligência no socorro à vítima.

Em nota, o governo de Goiás informou que realizou a recuperação e a sinalização da GO-241 no trecho que liga Cavalcante a Teresina de Goiás, com o investimento superior a R$ 3 milhões. “Além disso, foram realizadas melhorias e executados serviços de conservação rotineira nos trechos não pavimentados”, disse, em nota.

O governo também informou que a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) firmou convênio com a Universidade Federal de Goiás (UFG), no segundo semestre de 2023, para a realização de estudo de viabilidade para a pavimentação de estradas que passam por unidades de conservação, entre as quais se inclui a referida rodovia.

O estado goiano também alegou que já forneceu apoio ao município de Cavalcante, principalmente nas rodovias vicinais que são consideradas rotas escolares, com a disponibilização das patrulhas mecânicas regionais. “As equipes e os maquinários estiveram presentes em maio deste ano e garantiram a manutenção e a melhoria das condições de trafegabilidade nas vias.”

Segundo a nota enviada ao Metrópoles, Cavalcante recebeu o programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios para a conservação asfáltica da malha viária urbana em pontos definidos pela prefeitura. O investimento foi superior a R$ 1,4 milhão.

Procurado pela reportagem, o Ministério dos Transportes informou que possui jurisdição apenas sobre a BR-010 naquela região. As demais estradas são rodovias que ficam sob a égide do Ministério das Cidades.

O ministério informou, ainda, que a pasta destinou aproximadamente R$ 670 milhões, de acordo com a Lei Orçamentária Anual de 2024, para o Estado de Goiás. O recurso deve ser dividido entre manutenção, construção e adequação de vias, e cabe ao governo estadual geri-lo.

Em relação à BR-010, em Goiás, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que existe um contrato para a elaboração de projetos na via, bem como Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) em desenvolvimento no segmento da rodovia próximo ao município de Cavalcante.

Segundo a autarquia, o estudo se encontra em fase de elaboração. Até o momento, não é possível determinar o traçado final apontado pelos estudos, tampouco seus respectivos benefícios sociais.

A Secretaria Nacional de Trânsito (SNT) também foi procurada pelo Metrópoles e informou que rodovias rurais vicinais são de responsabilidade dos municípios e estados, sob coordenação do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades, contudo, indicou que estradas vicinais (área rural) não se enquadram em programas e ações da pasta e recomendou que a demanda fosse encaminhada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Assim foi feito, mas o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) não respondeu aos questionamentos e pediu que a reportagem contatasse a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, “responsável pelo tema de perdas em sistemas de água”.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) informou que esteve, em maio deste ano, no município de Cavalcante (GO), onde lançou o programa Viva Mais Cidadania, justamente para atender às comunidades quilombolas da região. A iniciativa visa promover a formação de políticas em Direitos Humanos e escuta qualificada sobre as principais barreiras que dificultam o envelhecimento digno das pessoas idosas.

A pasta também justificou que as principais ações são desenvolvidas pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR), que tem, em sua estrutura, a Secretaria de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos (SQPT/MIR).

O Ministério da da Igualdade Racial (MIR), por sua vez, destacou que a “questão de estradas vicinais é um desafio para os governos municipais”.

Segundo a pasta, o ministério vai contribuir com as comunidades do quilombo Kalunga ao financiar, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o desenvolvimento do Plano Local de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, no valor inicial de R$ 1,2 milhão, parcelados nos orçamentos de 2024 e de 2025.

O MIR também reforçou que o governo federal aprovou a construção de um instituto federal no município de Cavalcante (GO), justamente para permitir o fortalecimento do apoio aos quilombolas da região. A referida obra custará aproximadamente R$ 15 milhões e “será um marco importante para a valorização das comunidades tradicionais”.

“Especificamente sobre a questão das estradas vicinais, é uma questão que abrange a competência dos municípios. Dados do IBGE 2022 indicam a existência de aproximadamente 6 mil localidades quilombolas, presentes em cerca de 1.696 municípios. O ministério se coloca à disposição da administração municipal para promover diálogos e buscas por apoio na questão da mobilidade dentro do território Kalunga”, completou a nota do MIR.

Em suma, as três esferas do poder público fazem um jogo de empurra-empurra sobre as demandas de acessibilidade com estradas, atribuindo a outros órgãos a responsabilidade na pavimentação das vias. Enquanto isso, a população das áreas rurais, quilombolas ou não, vivem à mercê de cidadania.

Ao passo que os governos se eximem da responsabilidade, a população rural de Cavalcante segue atravessando rios sem pontes para ir à escola, carregando botijões nas costas, acordando às 4h e percorrendo 200 km por dia para estudar, além de colocar a própria vida em risco sobre transportes irregulares. A luta por direitos básicos continua e, ao que tudo indica, está longe de chegar ao fim.