Professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), Pablo Gonçalo ministra aulas sobre cinema brasileiro no Departamento de Audiovisual e Publicidade. Sua formação acadêmica e sua inclinação para o cinema se desenvolveram entre Brasília, onde nasceu e cresceu, e a cidade de São Paulo, onde estudou Ciências Sociais na Universidade de São Paulo (USP), no fim dos anos 1990.

Nessa época, Pablo começou a se envolver com cineclubismo, frequentou a antiga Boca do Lixo e participou da produção de filmes. Não deixou de acompanhar atentamente a cena brasiliense e, uma vez de volta à cidade, lecionou no Centro Universitário Iesb e trabalhou como roteirista em produções como New Life S.A. (2018), de André Carvalheira.

A convite do Metrópoles, Pablo assistiu à versão recém-digitalizada de Fuga Sem Destino para conversar sobre o trabalho de Afonso Brazza. Aqui ele traça uma genealogia do cineasta-bombeiro — e, nesse contexto, remonta ao cinema marginal dos anos 1970, analisa a montagem e os personagens tão característicos do diretor e comenta o travo amargo que o último filme de Brazza deixa no espectador.

Pablo, vamos falar sobre Fuga Sem Destino…

Você está no filme, cara, você é ator!

Pois é… Até por ser uma produção precária, as coisas acontecem e o mundo atravessa aquele filme — que, por si só, já constitui um ser vivo. Durante as gravações, minha barriga cresceu, meu cabelo cresceu…

Seu cabelo cresceu?

Cresceu. A gente filmava aos domingos durante sete meses, coisas aconteciam. Por exemplo: eu não estou naquela cena do Frank Aguiar, que reputo como clássica… Naquele dia eu não pude ir.

Isso é muito Brazza, né? Não há continuidade.

Pessoas somem e pessoas podem voltar a qualquer momento. Tem aquela história de que todo filme é também um documentário sobre a sua própria realização, né? Mas me conta como foi que você ouviu falar de Afonso Brazza.

Eu sou aqui de Brasília, mas fui estudar em São Paulo. Quando voltei, o nome do Brazza circulava nas conversas sobre cinema; o (José Eduardo) Belmonte me falava dele. Eu assistia aos filmes quando dava, quando passava em lugares como o Cine Brasília. Nunca tive uma entrada muito forte no cinema dele. Eu voltei a Brasília e vi gente da cidade nos filmes dele, como você e o Renê (Sampaio). Havia um entusiasmo. E eu, como jovem crítico, tentava ainda tatear aquele cinema. Era muito diferente de tudo que era feito na cidade, por motivos óbvios.

Talvez por ter estudado em São Paulo e estar sempre entre Brasília e São Paulo, eu percebia, nos filmes do Brazza, muitos ecos do cinema da Boca do Lixo, e eu tinha estudado esse tema. A passagem dele por lá, nos anos 1970, ficou muito marcada. Quando eu frequentei a Boca, no fim dos anos 1990, conheci o Ozualdo Candeias, fiz trabalho de faculdade sobre ele, e conheci o Pio (Zamuner), fotógrafo do Mazzaropi. Aqui em Brasília, o cinema era muito elitista. Em São Paulo, por causa da Boca do Lixo, o cinema era bem mais misturado. O Carlão (Reichenbach) estava vivo, o Rogério (Sganzerla) estava vivo, o Jairo Ferreira estava vivo. Eu aprendi cinema vendo esses caras.

Aqui em Brasília, havia um cinema querendo ser pop, nos trabalhos do Belmonte, do Renê. E havia o Brazza, com uma geografia completamente diferenciada.

É legal pensar que tem uma galera de Brasília, mas também Brasília é um encontro de influências diferentes. Havia o Vladimir (Carvalho), que tem muito de percurso do Rio e do Nordeste, e o Renato Barbieri, em quem eu percebia uma influência do cinema de São Paulo dos anos 1980, do Olhar Eletrônico. São fios geracionais muito diferentes.

Eu me senti um pouco daqui e um pouco estrangeiro também, porque fiz minha graduação em São Paulo, então não tive aulas com essas pessoas, sabe?

Eu me lembro que, na primeira vez em que pude resenhar um filme do Brazza, era No Eixo da Morte, e eu dei quatro estrelas; Titanic estava em cartaz na mesma época. Então o leitor pegava o guia de cinema, e Brazza e Titanic estavam ambos com quatro estrelas. (risos)

E nunca vi Brazza assim sistematicamente, nunca escrevi a respeito, porque meu percurso foi outro. Para ser bem sincero contigo, não era o tipo de filme que me interessava sentar para analisar. Eu via mais na farra. Hoje eu tenho mais interesse.

Tem aquele curta sobre a trajetória dele (Afonso é uma Brazza). Eu passo para meus alunos assistirem, porque é um bom material didático, uma boa entrada para quem quiser depois ver os filmes inteiros.

Me conta qual foi a primeira impressão agora, ao ver Fuga Sem Destino digitalizado?

O Brazza tem muito dos filmes dos anos 1970 e tem uma coisa televisiva na estética. Daria para comparar as produções de Brazza, por exemplo, com Bang Bang (de Andrea Tonacci). Os dois se diferem porque, no longa de Tonacci, há uma estilização, uma formalização muito alta, uma autoconsciência da câmera nos enquadramentos, nas composições. Em Brazza, não há isso. Por isso, não me interessava parar, analisar, escrever sobre.

Como muitos filmes do Brazza, Fuga Sem Destino tem um prólogo, que não necessariamente apresenta a trama, mas serve como comentário, como ambientação. Inferno no Gama, por exemplo, abre com uma luta de boxe num descampado. No Eixo da Morte abre com uma apresentação da banda Os Wallaces. Para Fuga Sem Destino, como Brazza estava numa crescente, ele mobilizou tropas em demonstrações de táticas e técnicas policiais… E todo esse efetivo depois some do filme.

Some e reaparece, né? Porque o Brazza usa as mesmas imagens várias vezes, e elas vão se repetindo ao longo do filme, quase no mesmo enquadramento. O truque da montagem fica evidente, ele não tem problema em repetir os mesmos takes. Nesse sentido, às vezes lembra Deus o Diabo na Terra do Sol — que não tem continuidade: atira pra cima e corre prum lado, vai pro outro. Esse prólogo policial me interessou muito. Me lembrou da Operação Lava Jato. Tem muito de premonitório. A figura da juíza vivida por Liliane Roriz… Acho sensacional a própria presença dela no filme, e o fato de ela ser a traidora.

Sim, a juíza se revela a vilã do filme.

E tem o Magnífico Barão (Ricardo Noronha). Essas figuras são próprias da crônica de época. O registro de uma época histórica, como o festão dos bandidos no Lago Sul com o Frank Aguiar… Mas não era isso que você tinha perguntado.

Eu comentei o fato de o prólogo servir de ambientação na cidade.

E tem uma coisa institucional também, porque, logo nas primeiras cenas, tem um painel com o nome gigante do Paulo Octávio.

Que era um financiador histórico dos filmes de Brazza…

É muito bom! Muito descarado! A Claudette passa em frente à placa. (risos)

E a trama, então, parte das fotos dos oito prisioneiros, sob uma voz desencarnada anunciando as respectivas penas, uma voz que o espectador não sabe de quem é, mas depois se conclui que deve pertencer à juíza vivida por Liliane Roriz, embora você ainda não tenha sido apresentado à personagem… E, quando o Trovão, personagem do Brazza, é contratado para tirar os bandidos da cadeia, numa operação impossível, ele imediatamente já surge com todos eles fora do presídio. O que seria uma sequência importante se torna uma elipse.

Passa a impressão, com essa elipse narrativa, de que o Trovão é tão foda que ele já tirou todo mundo de lá. E os lugares são todos muito esquisitos, né? Ele grava muito no Parque da Cidade, que vira um local de encontros da juíza. Você imaginaria que esse tipo de encontro seria no tribunal, no gabinete dela. O Trovão mora num veleiro ancorado no Lago Paranoá!?

As cenas são praticamente todas externas, muito por conta de produção e iluminação. Mesmo quando a Claudette Joubert, a irmã da juíza, é presa e mantida como refém pelos bandidos do Barão, as cenas são sempre externas.

Sim, as mulheres… O filme tem um índice de Boca do Lixo, mas, hoje em dia, pode ser considerado muito machistão, né?

Mesmo o beijo que Trovão dá na Claudette é um beijo violento…

A própria ideia de raptar. Importante ressaltar que, na época, não havia movimentos feministas como os de hoje, a exemplo do #MeToo. Para tentar entender esse aspecto do cinema brasileiro, a Fernanda Pessoa, em Histórias que Nosso Cinema (Não) Contava, faz um pot-pourri muito interessante de representações femininas em pornochanchadas e em filmes da Boca do Lixo não autoral, com imagens de corpos femininos, imagens de torturas, representações de prostituição, cenas muito presentes no imaginário dos anos 1970. Mojica tem muito disso também. Fizemos uma revisão das obras dele e as feministas ficaram muito incomodadas — e com razão. É opressor e humilhante.

E aquela, digamos, “auxiliar” do Barão, que fica massageando um dos capangas e rebolando a bunda para a câmera?

Minha namorada estava comentando, que bunda maravilhosa.

E a bunda aparece bastante, são uns três planos dela.

Minhas alunas que têm 20 anos, quando a gente vê filmes assim na aula, reclamam dizendo que dá gatilho. Eu tento explicar que isso passava na tevê, passava no Fantástico…

Banheira do Gugu!

Não era uma coisa só do Brazza. O machismo estava institucionalizado audiovisualmente. O corpo feminino era representado daquela maneira. Brazza estava dialogando com um código. E o público estava acostumado e estava sequioso para consumir. Isso também faz parte do que vejo em Brazza como crônica de uma época. Em duas décadas, o mundo mudou muito e agora esse tipo de cena grita muito, quando a gente vê o filme.

É uma cena tão canhestra quanto aquele saxofonista que toca para o Barão relaxar…

E o Frank Aguiar com a Simone e a Simaria? As duas viraram o maior sucesso, mas, na época, eram backing vocals do Frank Aguiar. Gostei muito de ver as duas. Gostei muito do Carlinhos Beauty também.

Ah, pronto. Acho que a primeira sequência Carlinhos é a única interna do filme. E tem muito a ver com o que falávamos sobre misoginia. O Carlinhos encontra o Magnífico Barão numa boate e entrega a ele um “lote de meninas”.

É uma cena que busca denunciar essa misoginia da época. Mas, como as mulheres não têm voz, você talvez nem perceba essa intenção. E a mulher que mais aparece, a Claudette, logo se apaixona pelo Trovão.

Vamos falar um pouco sobre a montagem? Brazza costumava filmar na ordem que ele queria montar — seja um diálogo, seja uma cena de ação. Como ele não tinha uma moviola, ele tentava antecipar na filmagem o que seria a montagem final.

Ele montava na cabeça, né? Por isso repetia os planos. Acho interessante a questão da troca de olhares entre os personagens. Brazza estende essa dinâmica com a música, que está extremamente vinculada à montagem. E é repetitivo, mas traz um pouco de suspense também. Há uma cadência muito boa. Não tem continuidade, mas filmes similares também não tinham, não havia continuístas nos sets. Então, às vezes, determinado personagem olha para uma direção, o outro fixa o lado oposto, a continuidade espacial fica picotada. Mas ele segura, pela trilha e pela ambiência que ele cria naquelas situações.

Nas cenas de tiro, isso acontece também. Não tem uma lógica espacial, mas tem uma lógica de tensão. O que me lembra Charles Bronson, os filmes de perseguição. Brazza tem sempre um detalhe para surpreender nos cortes; por exemplo: determinado personagem está atrás de uma árvore, ou surgem algumas surpresas na decupagem. É onde ele segura o filme, onde ele encontra uma linguagem com característica própria.

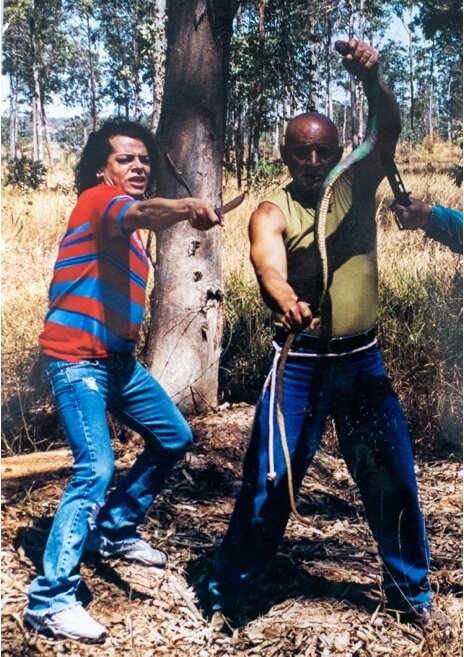

Os filmes de Zé do Caixão apresentavam também esse tipo de lógica, mas sempre num mundo muito perverso. No Brazza, por exemplo, quando aparecem as cobras, ele resolve superbem, porque fica no farsesco, fica no engraçado, tem uma autoconsciência.

Para contracenar com as cobras de plástico, Brazza escolheu Carlinhos Beauty, que tem o tipo certo para aceitar uma cena farsesca. Brazza não trabalhava com atores profissionais, mas se orientava muito pelo tipo de cada pessoa — em relação tanto ao aspecto físico quanto à personalidade.

São atuações farsescas, exageradas. Reforçadas por diálogos muito diretos. Tem uma hora que perguntam para o Trovão: “Por que você não vem comigo?”, ao que ele responde: “Eu nunca vou deixar de ser um bandido”. Coisas assim. Trovão é diretaço. Tudo ao contrário do que diz um manual de roteiro. Não tem subtexto. Os personagens dizem o que querem dizer. “Eu não sou homem para você”, Trovão afirma para a mãe do filho dele — uma personagem que a gente nem sabia que existia.

Assim como tem personagem que desaparece, tem personagem que brota de uma hora para outra. Mas a gente vai guardando os sentidos. Esses personagens são tipos, como personagens de quadrinhos, uma tipificação rápida que seria errado tentar entender por psicologias e babaquices do roteiro literário. Por isso, acho que Brazza acerta mais quando vai para o farsesco, uma linguagem visual rápida. Por exemplo, aquele bandido que vai para o tiroteio segurando um guarda-chuva. Aquilo é sensacional. Vira um ícone, vira um bordão. São elementos muito instintivos, mas também muito bem concatenados. As cobras também funcionam nessa chave.

Minha namorada nunca tinha visto um filme do Brazza e chegou àquela conclusão: é tão ruim que fica bom. (risos) Ela contou que, depois, ao longo do dia, voltava a pensar e a se surpreender com ele. É tão anticinema e, ao mesmo tempo, tão parecido e tão diferente do cinema que a gente conhece da Sessão da Tarde. Filmes de caratê e de Hong Kong também têm momentos assim. Mas, nas produções do Brazza, esses pequenos momentos são a regra. Parece que a máquina audiovisual pifou inteirinha, e Brazza pega esses pequenos momentos e vai colando. É fascinante.

Virou clichê do atual cinema de ação o que se percebe no terceiro ato dos filmes da Marvel: a meia-hora final é sempre uma megabatalha para destruir metade do mundo. A cada filme, a batalha fica mais grandiosa, com mais efeitos — embora seja, no fundo, a mesma batalha de sempre. Brazza era um pouco assim também. A segunda metade é sempre uma contagem de corpos.

Em Fuga Sem Destino, também acontece isso, claro. Mas a primeira metade do filme me parece que se divide em mais situações do que Brazza costumava apresentar. Temos o Magnífico Barão atrás de seus bandidos, mas esse personagem também surge em momentos de sossego e diversão. Temos Trovão em seu barco, com o capanga e o filho. Temos a juíza andando entre árvores e sendo assediada pelos malfeitores. Temos a irmã da juíza sendo raptada nas escadarias do Pier 21. E temos vários grupos de homens armados se deslocando de um lado para o outro.

Como você enxerga esses dois momentos do filme? Pergunto isso porque essa primeira parte me parece mais estendida, mais dilatada do que nos trabalhos anteriores. Qual percepção que você tem disso? Ou simplesmente uma pergunta básica: em quantos dias se passa Fuga Sem Destino?

Essas repetições de plano confundem (risos). Tem momentos que você parece estar voltando. Não cheguei a tentar contar os dias, mas acho que são dois ou três momentos: os bandidos fugindo da prisão com Trovão; depois, eles passam a perseguir Trovão; e, por fim, Trovão busca a irmã do juiz e se encontra numa armadilha.

Tem uma coisa clássica nessa dinâmica do filme, algo que o Brazza já tinha feito antes. A ideia de demorar para aparecer Trovão em cena. Há um suspense até a chegada dele. E depois também demora para chegar na mocinha (Claudette). Mas essa é uma relação clássica desde o cinema mudo, que Brazza praticava bem. Acho bonito. Acho ancestral. Tem toda uma coisa machista, verdade. Mas tem uma ancestralidade cinematográfica.

E, mesmo que o espectador se confunda com a passagem do tempo, seja porque os planos às vezes são repetidos, seja porque quase todas as cenas são externas e diurnas (e a única cena interna, na boate, não chega a indicar se é a passagem de uma noite), ainda há uma coisa temática que dá uma forma a isso. É o próprio título do filme. Estão todos fugindo. E estão todos sem destino. Os prisioneiros fogem, depois Trovão tem que fugir. E mesmo aquela última carona, no fim, seria uma fuga sem destino para o Trovão.

Há uma situação de classe. Os bandidos estão sempre fodidos, presos pelo sistema — e, aqui, refiro-me aos de classe baixa. Porque o Barão e a juíza, por exemplo, também são criminosos. Mas há aqueles que vão para a prisão, os que mandam para a prisão e os que traem os pactos feitos com os demais meliantes.

Por isso, acho superatual. A partir dessa dinâmica, é possível pensar o Brasil e a própria capital do país. O Carlos Marcelo lançou um livro agora sobre Brasília dos anos 1970; a obra, intitulada Os Planos, retoma esse tema e aborda como, nessa cidade, uma série de pessoas trabalham para o sistema, e, mesmo que denunciem e sejam contrárias, fazem parte dessa estrutura que criticam. Seja o policial, seja o bandido, seja o capanga do capanga, todos estão ali dentro.

Tanto que eu fiquei frustrado no fim. Pensei: “Poxa, você vai ser preso, Brazza?”.

Que triste…

Dá um amargor. Mas quem é quem nessa bandidagem? Há um recorte de classe que, para mim, é muito claro.

Então a temporalidade está nisso. É um pouco confusa, mas é cíclica também. Não há como escapar disso.

E eu gosto desse imaginário. As casas no Lago Sul, as BMWs, o charuto, o uísque, o ônibus do Frank Aguiar, a pirotecnia da polícia… Você vai juntando isso e tem uma crônica da Brasília daquele momento. Uma crônica bem atenta. Mas uma crônica de alguém de fora. Alguém de fora do Plano Piloto, eu digo. A crônica de alguém para quem o Lago Sul é o exótico, não é o costume.

Porque é imaginado, é caricato, o Barão está sempre de terno e gravata, o que constrói uma imaginação que deturpa, mas que também tipifica. Tem um escracho.

Na filmografia de Brazza, há esse movimento. A princípio, ele filmava no Gama, nas matas em torno da cidade, com amigos e com vizinhos. Assim que ele vem para o Plano Piloto, começa a filmar a Torre de TV, a Rodoviária, a Praça dos Três Poderes. E coloca em cena a filha do governador, os jornalistas da cidade, a banda de rock da cidade…

Ele vai se oficializando de uma maneira muito diferente, né? Você pode achar ruim que o Brazza estava começando a ficar oficial, mas é diferente, como se partisse de um penetra na festa. É o que o Brazza faz em seis filmes, na verdade: ele vai às festas do Barão, mas entra como penetra, para fazer uma crônica. Ali todo mundo é corrompido. Não tem para onde fugir. Trovão é tão corrompido quanto a juíza. No filme do Erick, ainda não existia Sergio Moro e estavam esperando Moro chegar.

É diferente do que (José) Padilha fez nos dois Tropas de Elite, que são filmes de ricos sobre a realidade brasileira. A realidade pode trazer acentos diferentes. E a visão de Brazza é mais pessimista. É mais escrachada, mas é mais pessimista também. Cara, os sistema está corrompido e quem vai se foder são os pobres, quem vai pagar as contas são os pobres. É isso que ele está falando.

O interessante é que o Brazza estava se tornando mais e mais próximo ao público morador do Plano Piloto. Basta falar que os primeiros filmes estreavam nos cinemas do Gama, e Tortura Selvagem passou no Pier 21.

Sim, e os orçamentos foram aumentando, né? Fuga Sem Destino provavelmente teve um financiamento inferior ao que seria um filme dos editais de baixo orçamento da época, mas, para o Brazza, era um recorde.

Mas, como você bem disse, ele era ainda um penetra. E os filmes dele começaram a terminar de forma mais e mais amarga. Em No Eixo da Morte, ele dá as costas para tudo isso e diz que vai morar no mato e viver com animais; a Claudette se comove e vai com ele. O filme termina com os dois entrando no cerrado. Em Tortura Selvagem, Maicon é morto e tem o corpo atirado no Lago Paranoá. Em Fuga Sem Destino, Trovão é traído não pelos bandidos, até porque ele matou quase todos, mas sim pela juíza que prometeu livrá-lo. E ele se permite ser preso. Provavelmente, se quisesse, Trovão pegaria uma daquelas armas e mataria todos os que ainda restavam. Mas ele se entregou e se deixou prender.

E nisso ele se redime. A sequência em que ele levanta os braços é até repetida. E você ainda fica ali torcendo: “Vai, Trovão!”…

Trovão acabou de matar umas 70 pessoas e você não quer que ele seja preso!

Pois é. Mas veja o personagem do Capitão Nascimento. Nas aulas de cinema, comento Tropa de Elite para uma geração de estudantes que tinham 10 anos quando viram o filme, e o Capitão Nascimento era o herói deles. E não digo o herói dentro de uma narrativa: era o herói social e nacional.

Foi capa da Veja, lembra?

E a profissão de policial foi revalorizada a partir daí. Para você ver como a gente viveu um Estado pré-fascista com o Capitão Nascimento. Era um personagem que tinha o intuito de salvar. Era um salvacionista, mas era também um assassino legitimado. Todas essas coisas que estão agora em voga com Bolsonaro já estavam lá.

Quando o Trovão se entrega no fim do filme, Brazza se exime e coloca todo esse sistema em xeque. Estão todos na lama. A princípio, o filme pode passar a impressão de ser muito pró-polícia, pró-força do Estado, ou talvez, por outro lado, pró-bandidagem, mas não é nada disso.

No filme anterior, Tortura Selvagem, o Ricardo Noronha, que vive o Magnífico Barão, fazia o papel de um delegado pateta e inoperante, que parece perdido e dá ordens a dois lacaios mais perdidos que ele; no fim, aparece limpinho, de terno, enquanto Maicon está morto.

São personagens mais do que corruptos. Em Tropa de Elite, há uma corrupção midiática. Em Fuga Sem Destino, é mais do que isso, é bem mais trágico: o caráter dos personagens está corrompido.

O Capitão Nascimento não é apenas violento. Explicitamente, há uma pornografia dessa violência, um gozo de morte. Nos filmes do Brazza, não há esse gozo. Há um prazer visual de ver os helicópteros da polícia, as tropas coreografadas, mas as mortes são brincadeiras prosaicas.

Já o primeiro Tropa de Elite termina com uma execução, que a câmera filma do ponto de vista do executado.

Lembra muito o Saló, do Pasolini. Não tem muita diferença entre a tortura, a humilhação sexual, o fascismo. É o lugar de um gozo proibido que passa a ter voz oficial. O Afonso Brazza pertence a uma outra genealogia. Ele vem da Boca do Lixo, que era um lugar de resistência, e é necessário pontuar esse contexto. Havia resistência à ditadura, à Embrafilme, à repressão pelo gozo carnavalesco.

Em filmes como Bang Bang e O Bandido da Luz Vermelha, essa resistência fica ainda mais evidente.

Mesmo em outros filmes da época, como os do Mojica. Sublimar a opressão pela estética, pela loucura, pelo ilógico. Essa é a chave do Afonso Brazza.

Interessante que, na Boca do Lixo, conviviam cineastas altamente eruditos, como Sganzerla e Reichenbach, com formação de cinefilia, e cineastas, digamos, autodidatas, que partem de outra situação, como Mojica e Candeias, que havia sido caminhoneiro…

O Candeias é muito interessante, porque tem um estudo instintivo de lentes, enquadramentos, profundidade de campo, e isso me chamava mais a atenção. Em obras como A Margem, você tem jogos cinematográficos, de composição e de linguagem, como falávamos à época. Um filme mudo de Brazza não se sustentaria. Não que Brazza não tenha ideias de estética, hoje eu não diria que ele não tem. Mas, dentro de uma produção dele, varia muito, tem horas que são superacertadas e você fala: “Uau!”… Mas é isso: há uma forma de instinto que aproxima Brazza de Mojica, porque Mojica era anti-intelectual. Acho que essa é a questão. O Candeias também se dizia anti-intelectual, mas ele acabava seduzido por algumas formas. Já em alguns filmes de Mojica, a figura do intelectual é zombada, chega a ser possuída, o intelectual para ele é uma figura agonística. Mas essas tensões são inexistentes em Brazza. O cinema dele é de uma liberdade muito própria, ele voltou de São Paulo para Brasília para curtir.

Creio que o que Brazza carregou da experiência pessoal na Boca do Lixo é algo próximo àquilo que Belmonte definiria, para a geração dos anos 1990, como cinema de guerrilha. Basicamente, era a ideia de cada cineasta, com suas habilidades e limitações, fazer ele próprio o seu filme. Então, o set de Brazza parava completamente, porque o diretor ia fazer o trabalho braçal de trocar o negativo no chassi da câmera.

É aquilo de a feitura não estar dissociada do pensamento. É muito bacana. É um cinema artesanal, puramente artesanal.

Essa narrativa da Boca do Lixo ainda é heróica. É a ideia de cinema de autor, no conceito de autoria próprio do cinema europeu, do cinema novo brasileiro. Mas, historiograficamente, isso é falso. Ou melhor, não que seja falso, essa não é a palavra correta. É parcial. É uma parte.

Se você pegar cineastas que são muito parecidos com Brazza em certo sentido — como Ody Fraga ou até Walter Hugo Khoury, que têm um tipo de decupagem, de enredo, de personagem, e que trabalham numa chave televisiva, que não quer fazer um exercício intelectual… Esses são profissionais que dialogam com a produção do chamado cinema marginal, mas que esteticamente estão caminhando por outras vias, que não têm a ver com o cinema europeu, não têm a ver com a nouvelle vague. Tem muita gente assim. Jean Garrett é sensacional. Parece filme da Sessão da Tarde, tem umas coisas Charles Bronson, um retrato caricato de gente rica, tramas pequenas com fugas e assassinatos. É uma genealogia que ainda está para ser feita.

Esses diretores eram todos autorais e seus filmes tinham inclusive uma circulação internacional em festivais. Todo mundo agora está descobrindo Julio Bressane, por exemplo, e ele é um autor para esse circuito internacional. Mas Jean Garrett é um autor local. O Odir Fraga é local. O Afonso Brazza é local. É um cinema comunitário, que traça a realidade de um local.