Mulher branca, hétero, cisgênero, casada, evangélica. Blenda Rodrigues tem 26 anos e foge de todos os padrões quando, geralmente, se pensa em uma pessoa vivendo com HIV. Ainda hoje, 37 anos após o primeiro caso registrado no Brasil, o vírus segue cercado de rótulos que sequer cabem mais na sigla de três letras. Aluna do 9º semestre de engenharia de energia na Universidade de Brasília (UnB), Blenda personifica essa desconstrução – que precisa ser feita com urgência.

A cada dia, mesmo sem querer, a universitária dá uma lição de vida a quem liga o HIV a homens gays, bissexuais, travestis, transexuais e profissionais do sexo. Comumente, definhando em cima de uma cama. Essa visão, para lá de ultrapassada, ainda faz parte do imaginário coletivo de milhares de brasileiros. Blenda, e outros tantos personagens, ilustra a desestigmatização do HIV no século 21.

Atualmente, 37,9 milhões de pessoas vivem com o vírus no mundo. No Brasil, o número chega a 966 mil, segundo o Boletim Epidemiológico de 2019, elaborado pelo Ministério da Saúde. Do total no país, 544 mil têm carga viral indetectável, ou seja, esse grupo não transmite o vírus. E essa é uma das informações que grande parte da sociedade ainda desconhece. Não existe “sobrevida”, e sim “expectativa de vida”, que pode ser tão grande – ou maior – quanto à de um indivíduo soronegativo. Não existem mais “coquetéis”. Paciente HIV+ faz a Terapia Antirretroviral (TARV) e toma apenas dois comprimidos, uma única vez ao dia.

O primeiro passo para a luta efetiva contra a desinformação é enfrentar a discriminação relacionada ao vírus. Falar sobre o assunto, identificar as lacunas no diagnóstico e no tratamento e dar um fim ao estigma podem livrar o mundo da epidemia que já matou milhões de pessoas. Neste especial, publicado no mês da luta Mundial Contra a Aids, o Metrópoles reúne personagens, dados, entidades e especialistas envolvidos diretamente com a temática.

Segundo o escritório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids Brasil), o número de novas infecções aumentou em 21% nos últimos oito anos no país. O dado é preocupante e acendeu o alerta em autoridades, que têm reforçado a necessidade de prevenção, de diagnóstico precoce e tratamento. A meta é diminuir expressivamente o índice de novos casos de HIV no Brasil e no mundo.

Para além das estatísticas mencionadas, o Unaids elaborou, pela primeira vez no Brasil, estudo que mensurou os sentimentos de quem vive com HIV. Os medos, as situações de preconceito, de exclusão. Foram quase 1.800 entrevistados, em sete capitais brasileiras: Manaus (AM), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Recife (PE), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). O questionário é extenso e abordou, também, garantias previstas em lei – que, muitas vezes, são negadas a essas pessoas.

O estigma em números

Um dos principais medos de quem recebe o exame positivo para HIV é ser rejeitado pela família, por amigos, sofrer discriminação no ambiente de trabalho, na academia, na igreja… As pessoas diagnosticadas no Brasil vivem em uma realidade de tratamento extremamente eficaz, de pacientes com carga viral indetectável, logo, intransmissível. Mesmo assim, 64% dos entrevistados declararam já terem sido vítimas do preconceito que, infelizmente, ainda assombra os pacientes soropositivos.

O levantamento da ONU, feito anteriormente em outros 100 países, traz no nome o maior inimigo da atual luta dos soropositivos: “Índice de Estigma em relação às pessoas vivendo com HIV/Aids”. Foram abordadas questões referentes à autoestima, à aceitabilidade da própria sorologia, à convivência com familiares e ao desemprego.

Proporção de participantes que já sofreram diferentes formas de estigma e discriminação

De acordo com o diretor do Unaids no Brasil, Cleiton Euzébio de Lima, o trabalho produzido traz elementos importantes sobre a necessidade de olhar para pacientes soropositivos de forma humanizada e empática. “O tratamento é importante, claro, mas a gente ainda tem um número elevado de mortes em decorrência de complicações da Aids. São aproximadamente 11 mil por ano. Esse estudo tem uma característica única, porque é feito por e para pessoas vivendo com HIV. A metodologia de pares é muito poderosa porque aproxima”, explica o dirigente do programa.

Um dos recortes que chama a atenção no Índice de Estigma é sobre a saúde mental. Com base na pesquisa, 47,9% dos entrevistados foram diagnosticados com algum problema nessa área. Ou seja, quase a metade precisaria passar por atendimento psicológico.

Esse tratamento combinado, conforme explica Cleiton, é imprescindível para a manutenção da saúde integral dessa população. Segundo o diretor, “81% dos pacientes, mesmo aqueles diagnosticados há mais de 10 anos com o vírus, acham difícil contar que é soropositivo. Desses, 20% não revelaram nem para os parceiros”.

Proporção de concordância com as frases enunciadas

O psicólogo Nilton Casaes é um dos nomes envolvidos na causa da saúde mental de pacientes HIV/Aids. Ele trabalha no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), em Salvador, há seis anos, mas atua no tema desde 1996. De acordo com o especialista, em geral, as reações são muito negativas na hora do diagnóstico. “Por isso, é muito importante consultar um psicólogo após receber a notícia. Com calma, nós podemos explicar como funciona o tratamento hoje em dia e como é viver com o vírus”, detalha o profissional.

Nilton tem mestrado em psicologia social, com ênfase na estigmatização do HIV. “Hoje, eu atendo no ambulatório do SAE pacientes que tomaram recentemente conhecimento da sorologia. Também entro em contato com quem desistiu do tratamento para entender os motivos. A falta de informação é um dos fatores que mais contribui para alimentar o preconceito”, salienta.

O especialista chama ainda a atenção para a falta de profissionais envolvidos na temática. Tanto na área da psicologia quanto na psiquiatria. Há pacientes com quadros graves de saúde mental, esquizofrenias, por exemplo, e um infectologista não é autorizado a passar remédios desse tipo. “Os médicos precisam se envolver com a questão e também provocar o governo no sentido de criar campanhas sobre o HIV e saúde mental”, frisa Casaes.

Nos últimos 12 meses, os entrevistados:

Outro dado do Índice de Estigma elaborado pelo Unaids que chama a atenção diz respeito à invasão de privacidade. Apesar de as leis garantirem o sigilo e a proteção do paciente soropositivo para HIV, 6,3% dos entrevistados disseram já terem sido forçados a revelar a sorologia ou tiveram o diagnóstico divulgado sem seu consentimento.

“Muitos nem sabiam que estavam tendo um direito tirado. E isso é urgente. Precisamos proteger a legislação e a privacidade para garantir a essas pessoas uma vida digna, livre de preconceitos”, destaca Cleiton.

O diretor do Unaids defende que todas essas questões de autoestigma identificadas no estudo são fortes o suficiente para alertar autoridades em relação ao problema do atendimento de saúde mental – ainda tão minimizado no país. “O objetivo é usar esses números como uma ferramenta importante na luta por políticas de enfrentamento. A gente sempre esteve consciente do preconceito, mas não tínhamos dados. Agora, temos”, celebra.

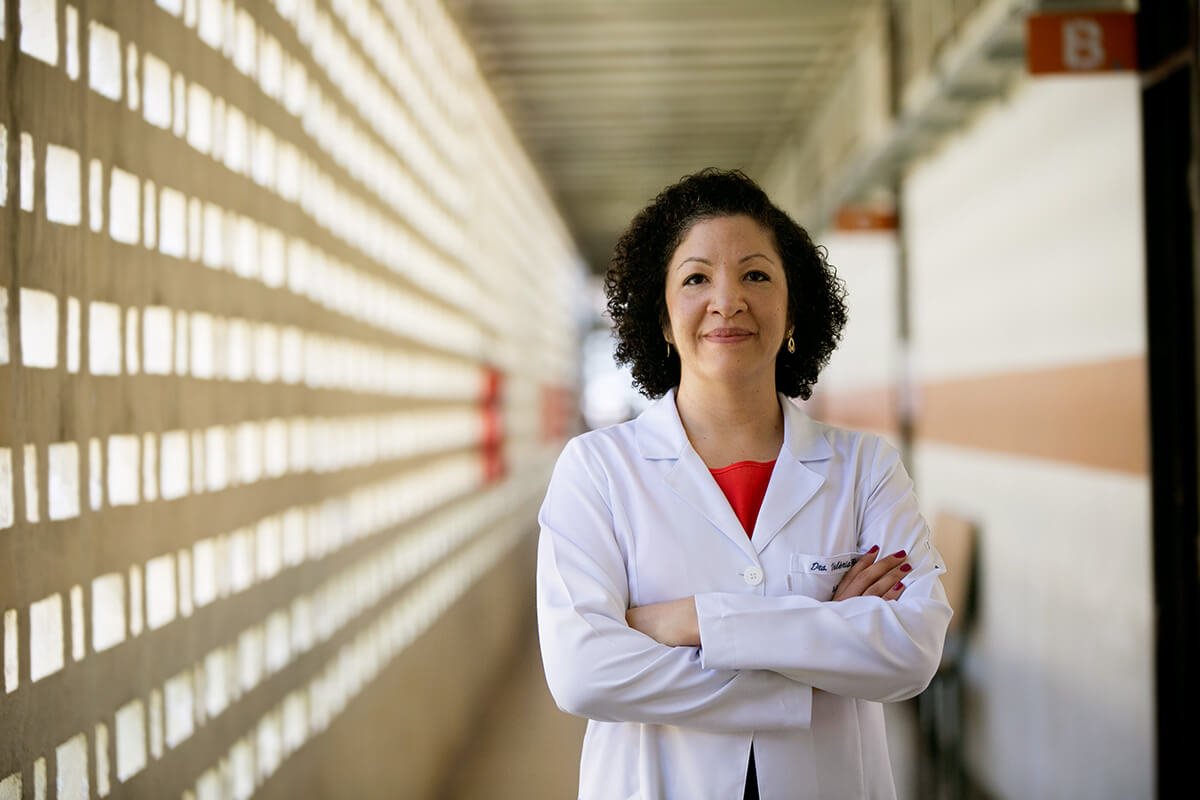

A pesquisa da ONU também é fundamental para abrir o diálogo em todos os setores da sociedade. A infectologista e professora da Universidade de Brasília (UnB) Valéria Paes luta para que todos conversem de modo tranquilo e aberto sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). “Infelizmente, o HIV ainda é associado a determinados tipos de comportamento e as pessoas ainda não perceberam que qualquer um pode adquirir o vírus. Não existe grupo de risco”, ressalta.

Na briga contra o estigma, diz a docente, é preciso, antes de mais nada, entender que a doença não é o fim do mundo. Não é uma sentença de morte. A médica cita a personagem do livro Depois Daquela Viagem que, mesmo não sendo promíscua, nem usuária de droga, adquiriu o HIV na primeira relação sexual. Assim como aconteceu com Blenda, a universitária já mencionada nesta reportagem.

“Não falar é prejudicial. Muita gente deixa de fazer o teste por medo e preconceito. Isso acaba tirando do paciente a oportunidade de se tratar. A sociedade como um todo precisa se mobilizar para ter esse diálogo”

Valéria Paes, infectologista e professora da Universidade de Brasília (UnB)

Segundo Valéria, é rotina no consultório ouvir histórias de pacientes que contraíram o vírus de alguém conhecido ou de pessoa com que já se relacionavam. Nessas situações, o uso da camisinha acaba ficando de lado. E é aí onde o perigo mora.

“A gente pergunta se os pacientes estão usando preservativo e as respostas variam muito. Às vezes sim, outras não. Percebemos grande dificuldade de se proteger principalmente quando se vive uma relação sexual com vínculo afetivo. Parece que pedir para colocar a camisinha é uma desconfiança. E não é. A pessoa está cuidando da vida dela. Da saúde dela. E tudo bem, ela está certa”, comenta a especialista.

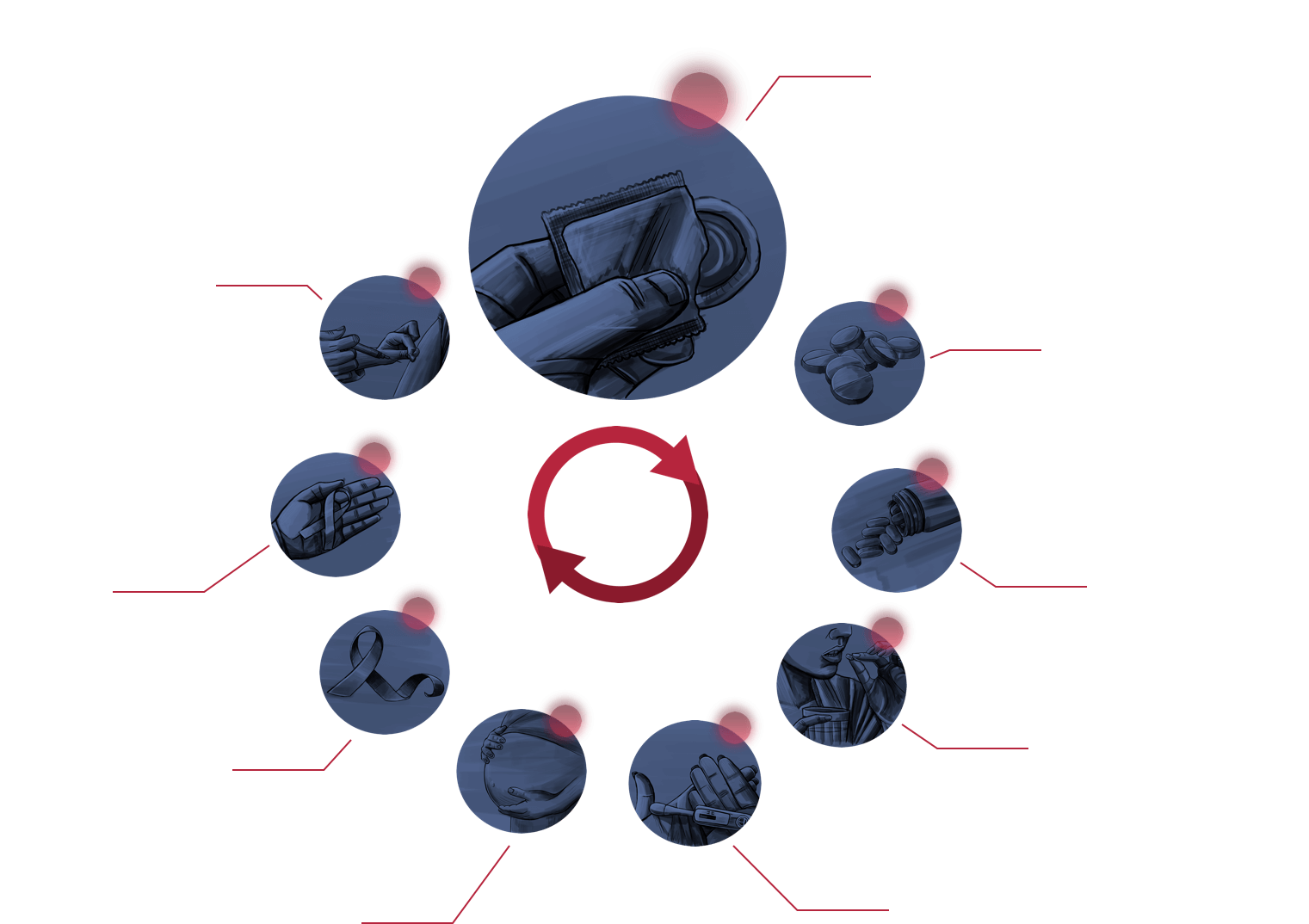

Valéria Paes afirma que a maneira mais eficaz de evitar uma infecção pelo HIV ainda continua sendo o uso de preservativo. Mas a professora lembra, também, um método batizado de prevenção combinada. Hoje, existem diferentes métodos de escapar do contágio, e dentro das possibilidades, cada um escolhe a melhor para sua rotina.

“Não basta falar ‘Use camisinha’. No dia a dia, não é simples assim. São muitas variáveis: o preservativo precisa estar disponível ali na hora; tem que estar dentro do prazo de validade; deve ter sido conservado de maneira adequada; e não pode estourar na hora do sexo. O mais complicado ainda é negociar com o parceiro. Isso já se torna uma barreira para muitas pessoas”, explica a médica.

Para quem acaba abrindo mão do preservativo na hora H, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza outras formas de prevenção: Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a profilaxia Pós-Exposição (PEP). E muita gente não sabe sequer da existência dessas medidas.

Como tratar

Novas formas de combate

PEP

Profilaxia Pós-Exposição

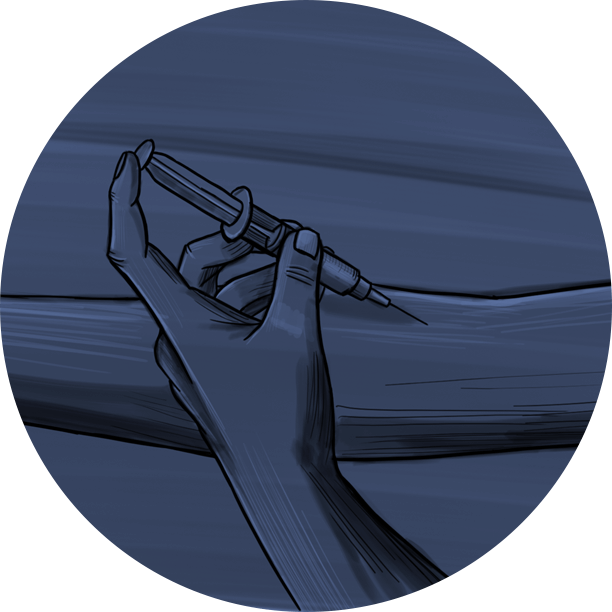

- A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) é recomendada para quem teve relação desprotegida, bem como em alguma situação de risco isolada

- A PEP está disponível no SUS: são 30 dias de tratamento com antirretrovirais, semelhantes a quem já faz a TARV por ser HIV+, porém, com data de início e de término. Tudo monitorado por uma equipe interdisciplinar

- O paciente tem até 72 horas para procurar um ponto de atendimento de saúde e explicar ao médico como foi a situação à qual se expôs. Tudo será analisado e, se for o caso, dará início à PEP

- Antigamente, o tratamento acarretava diversos efeitos colaterais, como diarreia e olhos amarelados. Muitas pessoas não terminavam o procedimento. Hoje em dia, a tolerabilidade é bem melhor

PrEP

Profilaxia Pré-Exposição

- Na Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), o paciente que não é positivo toma um comprimido diário de antirretroviral. E a cada seis meses faz exames de sangue para confirmar se continua soronegativo. Os médicos também monitoram as taxas de fígado e rins, onde o medicamento é metabolizado

- Com a administração diária do remédio, que deve ser seguido à risca, as chances de o paciente adquirir o HIV são praticamente nulas

- É importante salientar que a PrEP previne apenas a infecção por HIV. Sífilis, gonorreia e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) continuam tendo porta aberta no organismo

- Não tem muito efeito colateral. Normalmente, aparecem diarreia e gases

- Na PrEP, são usados apenas dois medicamentos: Tenofovir e Lamivudina. Um comprimido a menos do que na PEP

- Nem todo mundo pode aderir à PrEP, a triagem tem protocolo rígido. O tratamento é recomendado, principalmente, para profissionais do sexo, mulheres transexuais e travestis, além de homens jovens que fazem sexo com outros homens (HSH) que apresentam comportamentos de risco

- Os efeitos no organismo a longo prazo ainda são estudados. “A gente coloca em uma balança: qual é o efeito colateral? Qual o risco de adquirir HIV? Se a probabilidade de contágio for elevada, vale a pena bancar o efeito colateral?”, explica a infectologista Valéria Paes

- Principalmente no meio gay, o uso da PrEP tem se popularizado. Homens jovens, sem relacionamento fixo, se preocupam por não usarem preservativo algumas vezes. Mas muitos procuram o SUS por ansiedade, pois a incidência entre HSHs é alta. Na maioria dos casos, não é necessário submeter o organismo a essa toxicidade

Risco zero de contágio

Há risco de contágio

PREVENÇÃO COMBINADA DO HIV

- Testar regularmente para HIV e outras ISTs

- Profilaxia pós-exposição (PEP)

- Profilaxia pré-exposição (PrEP)

- Prevenção de transmissão vertical

- Imunização para HBV e HPV (hepatites)

- Redução de danos

- Diagnosticar e tratar pessoas com ISTs e HIV

- Usar preservativo masculino, feminino e gel lubrificante

- Tratar todas as pessoas vivendo com HIV/Aids

Faz parte da prevenção combinada realizar exames de sangue e acompanhar a saúde. “Ainda damos muito diagnóstico tardio. Hoje, sabemos que um paciente soropositivo em tratamento pode ter a carga viral indetectável e, assim, ele não transmite a doença para mais ninguém. Tomar conhecimento da infecção é a barreira mais complicada. Depois do diagnóstico, a pessoa pode procurar o tratamento. A gente precisa investir urgentemente em diminuir também o estigma ao exame”, finaliza Valéria.

Mulheres transexuais

A pesquisa da Unaids Brasil ouviu 1.121 homens cisgêneros, 550 mulheres também cis e 101 mulheres transexuais ou travestis – oito homens trans e quatro outros entrevistados preferiram não se autorrotularem. Diante da vulnerabilidade imposta aos trans, foram feitas perguntas específicas para participantes que se identificavam como parte desse grupo.

A preocupação surge quando 27,4% dessa população responderam que já sentiram medo de procurar serviços de saúde por causa de sua identidade de gênero. A mesma porcentagem simplesmente não foi atrás de ajuda de especialistas por medo de ser julgada – e isso coloca essa parcela de pessoas em risco. Ao deixarem de se consultar com especialistas gratuitos, os pacientes não fazem o tratamento adequado, potencializam a doença, transmitem o HIV e, consequentemente, morrem mais.

Buscas no Google sobre HIV

A pedido do Metrópoles, a equipe especializada em compilação de dados do Google, página de pesquisas na web mais utilizada no Brasil, fez um levantamento de termos e datas especificamente sobre o tema Aids. Como já era de se esperar, há um pico nas buscas na semana do dia 01 de dezembro. Porém, a depender do noticiário, há outras altas nas procuras – por exemplo, nos três casos de “cura”.

Segundo a plataforma, nos últimos cinco anos, houve número elevado de pesquisas, também após um caso de preconceito dentro do reality show Big Brother Brasil (BBB), em 2015, e em agosto de 2017, quando a doença foi tema de episódio na série Sob Pressão.

Os anos de 2018 e 2019, respectivamente, apresentaram menor taxa de pesquisa na década, no Brasil, conforme dados do Google Trends. Uma das constatações curiosas é a mudança no interesse pelos diferentes tipos de abordagem para tratar e evitar a doença. Por exemplo, a procura em Tratamento para o HIV – como antirretrovirais – é muito menor do que a busca pelas profilaxias pré e pós-exposição.

Nos últimos 12 meses, o interesse pelo tratamento do vírus foi 65% menor do que o pelas profilaxias. E, em 2019, pela primeira vez na série histórica de Google Trends, a procura por PrEP e Pep estão em patamares semelhantes – para efeito de comparação, em 2018, a busca pela opção de remédio após a possível exposição ao risco era 25% maior do que pela pré.

Saiba quais foram as principais perguntas pesquisadas no Google ao longo de 2019 sobre HIV:

Estas são as principais perguntas sobre preservativo, 2019:

Nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, não há detalhamento quanto a mulheres transexuais, por exemplo. São considerados homens (héteros, gays, bissexuais e os chamados HSHs – homens que fazem sexo com homens, mas não se veem como gays ou bi) e mulheres, cis apenas.

De olho nessa parcela de pacientes, em maio de 2019, foi divulgado um estudo encabeçado pela Fundação Oswaldo Cruz (Friocruz) em parceria com o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV) do Ministério da Saúde. Na ocasião, foram analisados números especificamente envolvendo mulheres transexuais e travestis. A Pesquisa Divas mostra a situação dessa população-chave em 12 municípios brasileiros: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

A prevalência de HIV variou de 19,7% (Curitiba) a 65,3% (Porto Alegre) entre a população de mulheres trans consultadas. O número do estado gaúcho é um escândalo.

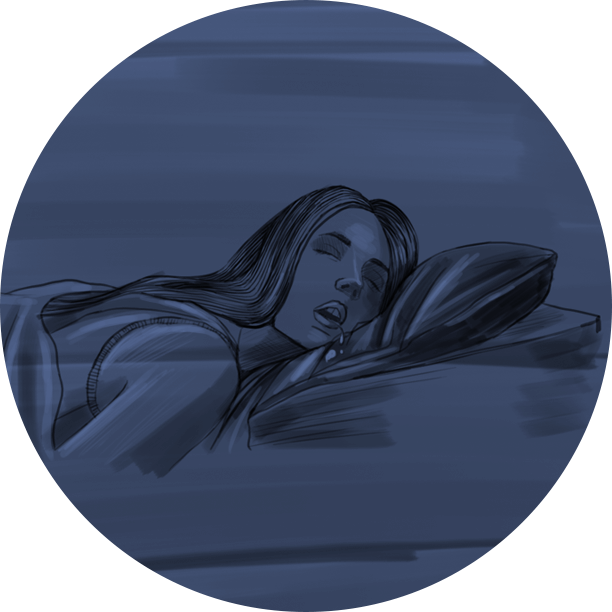

Pietra Sousa, 23 anos, é uma das mulheres trans ignoradas pelo principal boletim oficial da pasta de Saúde. Ela mora no Setor Habitacional Sol Nascente, região administrativa considerada a maior favela do Distrito Federal e segunda maior do país, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A vida da atriz mudou em abril de 2017. Ela e uma amiga participaram da Pesquisa Divas. Responderam a um questionário e fizeram o exame. Na hora de pegar o resultado, o baque: “Fiquei sem chão”. “A primeira coisa que eu pensei foi: eu vou morrer. Onde eu peguei isso? Como eu vou contar para a minha mãe? Pensar nisso me machucava muito. Atribuir a culpa a mim e a quem me passou o vírus não ia me ajudar em nada”, relembra.

Com um cigarro na mão e uma taça de vinho na outra, Pietra chorou. Em casa, sozinha, no dia do diagnóstico, lamentou por horas incontáveis. Como forma de punição, agrediu o próprio corpo. Nas mãos, há marcas de queimaduras provocadas pelo mesmo fumo que lhe proporcionava prazer. Três dias depois, buscou ajuda.

Atualmente, com carga viral indetectável, ela relata que pensou em não fazer o tratamento por medo. Ainda tinha em mente aquela quantidade absurda de comprimidos no início dos antirretrovirais, os chamados coquetéis. Após muita conversa com amigos e profissionais de saúde, Pietra decidiu aderir ao TARV.

“Fiz um pacto com a vida após o diagnóstico: decidi vivê-la bem, da melhor forma possível. Respeitando meu corpo, minha saúde e meus afetos”

Pietra Sousa

Apesar de as leis garantirem acesso e direitos a todas as pessoas com HIV, o mercado de trabalho fecha as portas, e isso acaba colocando a atriz para pensar, criar e trabalhar com arte para se manter. Quem agradece é o público que acompanha as obras cênicas protagonizadas por Pietra. “Vida que segue”, finaliza.

Vulnerabilidade negra

Das 1.800 pessoas ouvidas pelo Índice de Estigma no Brasil feito pelo Unaids, 65,4% são negras e vivem com HIV, em média, há 10 anos. Dados do Boletim Epidemiológico do governo federal mostram que o número de óbitos por causas relacionadas à Aids cresceu 22,5% entre os negros na última década, enquanto entre os brancos a tendência é inversa: há queda de 22,2%. Em paralelo, houve aumento de 20,5% para as amarelas, 37,7% para as pardas e 100% para a população indígena.

O consultor de projetos e educador social Lázaro Silva, 29, é negro, ativista, e convive com o HIV correndo nas veias há 7 anos. Apesar de atualmente ser muito bem resolvido com a sorologia, estar indetectável e levar a vida de maneira 100% normal, nem sempre foi assim. “Meus sobrinhos vieram à minha cabeça imediatamente. Pensei que não ia vê-los crescer”, conta.

A chefe do educador à época foi a primeira pessoa a saber da sorologia. “Fiz uma publicação na minha rede social na qual escrevi: ‘É o fim’. Ela viu e me chamou. Já tinha me visto com um curativo no braço e, sem cerimônia, me perguntou se era HIV. Confirmei e chorei muito. O que era para ser um acolhimento virou uma invasão de direito”, lamenta.

Lázaro tem riso fácil, gosta de roupas coloridas e é dono uma energia contagiante. Mas muda o semblante quando relembra o caso. Em menos de uma semana, todas as pessoas da multinacional onde ele trabalhava no Rio de Janeiro receberam a notícia de sua nova condição sorológica, inclusive o diretor da empresa. Em menos de 15 dias, foi demitido. “A empresa não tinha motivos. Alegou que a partir dali eu teria muitas faltas, por conta de ‘várias consultas médicas’ e essas ausências seriam intoleráveis. Fui demitido por ser HIV+”, revela o rapaz.

Na infância, Lázaro morava em uma região carente de Nova Iguaçu, subúrbio carioca. Foi na pele, preta, que sentiu o preconceito e as dificuldades de ser negro e soropositivo, num país definido por ele como racista e genocida.

“Pautar HIV e a questão raça/cor é primordial. Nós vemos os nossos direitos sendo negados. Quanto mais vulnerável a pessoa é, mais exposta ao vírus ela está. E os mais vulneráveis somos nós, negros, por conta do racismo estrutural, institucional, que temos no Brasil. Pessoas pretas, periféricas, têm seus direitos negados. Direito ao teste, ao preservativo e à escolha do melhor modo de prevenção”

Lázaro Silva

O educador social teve acesso à informação sobre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) um pouco mais tarde. Todo o conhecimento que teve na infância e adolescência foi obtido na escola, de forma superficial. “Infelizmente, sexo é tabu. Ainda hoje não fala de educação sexual em casa e nas escolas por medo de estimular criança ou adolescente a transar. Eu não tive acesso a preservativos, gel lubrificante, essas coisas”, pontua.

Quando questionado sobre a evolução da ciência, que coloca o consultor de projetos em situação de igualdade com uma pessoa soronegativa, Lázaro crava: o problema não é falta de medicamento. É o excesso de preconceito.

“Hoje em dia, o vírus social mata mais do que o vírus biológico. É preciso falar sobre HIV. Conversar. Eu não posso falar apenas: ‘Use camisinha’. E se eu não usar? O que pode acontecer? O objetivo tem de ser educar a sociedade”, destaca Lázaro.

Em 2018, o Sistema Único de Saúde (SUS) deu 24,5 mil diagnósticos positivos para quem se autodeclarou negro (preto e pardo). O número de novos casos em brancos foi de 15,6 mil no mesmo ano. Em 2019, até junho, 10.388 pessoas negras foram infectadas com HIV no país, contra 6.113 autodeclarados brancos.

No ano passado, cerca de 59,8% das mortes em decorrência de doenças relacionadas ao HIV ocorreram entre negros (45,4% pardos e 14,5% pretos), 39,5% entre brancos, 0,4% entre amarelos e 0,3% entre indígenas. A proporção de óbitos entre mulheres negras foi superior à observada em homens negros: 61,5%.

No Brasil, foram 10.980 mortes por complicações ligadas ao HIV em 2018. Ou seja, são 683 mortes a menos quando comparado com 2017 e 1.560 a menos em relação a 2016.

“Vivemos um genocídio de corpos pretos. É um processo de necropolítica. E o HIV também está aí, no aniquilamento de pessoas negras. A situação não vai melhorar enquanto não tivermos políticas públicas direcionadas. E eficientes”

Lázaro Silva

135 mil pessoas vivem com HIV sem saber

Em 2018, foram notificados 43.941 casos de infecção pelo HIV no Brasil, sendo

A Região Sul do Brasil é onde a epidemia mais preocupa as autoridades. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem o maior número de pessoas com HIV no país. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 95.558 têm diagnóstico positivo no RS. Em segundo lugar, está o estado de Santa Catarina, com 49.585, seguido do Paraná, com 47.469 pacientes HIV+

O Distrito Federal tem, atualmente, 12.653 pessoas com HIV

Cerca de 966 mil brasileiros vivem com HIV e 632 mil vão terminar o ano já em tratamento. Em 2019, 38 mil pacientes começaram a fazer terapia antirretroviral

No Brasil, 135 mil pessoas vivem com HIV sem saber. Eles passaram por alguma situação de risco e, por não procurar ajuda, acabam colocando a própria vida em perigo, bem como a dos parceiros sexuais

A grande preocupação das autoridades de saúde são os homens jovens. Segundo o boletim, no período de 2007 a junho de 2019, foi notificado um total de:

26 homens para cada 10 mulheres

Transmissão vertical

O DF é a unidade federativa com menor incidência de gestantes infectadas pelo HIV. Dados do Ministério da Saúde mostram que a média nacional é de 2,9 gestantes para cada 1 mil nascidos vivos; no Distrito Federal, o índice é de uma gestante para cada mil nascidos vivos.

Ser mãe é um dos sonhos da vida de Blenda Silva, 26. Porém, diante do diagnóstico, recebido há dois anos, ela lamentou não poder amamentar o próprio filho – ou filha – no futuro, mesmo tendo carga viral indetectável. “Fiquei me culpando por isso. Como não vou conseguir alimentar uma criança, sendo que ela não tem culpa de absolutamente nada? Depois, fui entendendo: isso não vai me definir mais ou menos mãe”, diz a universitária.

Blenda contraiu o HIV no primeiro relacionamento sexual que teve. Por ser um vínculo de longa data, à época ela julgava estar segura e não se preocupou em usar preservativo. O tempo passou, o namoro não evoluiu e cada um seguiu a própria vida. Só bem depois a universitária descobriu ser soropositiva. “Meu maior medo era não ser amada por mais ninguém”, relembra.

Evangélica, ela sempre frequentou a igreja. Gosta de ler a Bíblia e entregou nas mãos de Deus o futuro emocional. Para afastar qualquer possibilidade de comentário desagradável, Blenda deu início a um canal no YouTube. Lá, abriu a sorologia para todas as pessoas que passaram a visitar sua página. Em seus vídeos, ressalta, por exemplo, que o HIV mata menos quando comparado com diabetes ou doenças cardiovasculares.

O objetivo era ajudar outros internautas recém-diagnosticados com o vírus. Foi assim, entre um vídeo e outro, que um colega de congregação viu o relato de Blenda. O rapaz já tinha interesse nela – não se fez de rogado e iniciou a investida. E aí, sim, as coisas aconteceram. “Hoje, sou uma mulher casada, feliz, meu marido não é HIV positivo e isso nunca foi um problema para ele”, conta a jovem, com sorriso de orelha a orelha.

Ambos pensam, sim, em ter filhos, sejam eles biológicos ou não. Mas um dos planos para o futuro do jovem casal é adotar uma criança HIV+. “Ainda sem data e sem prazos”, diz Blenda.

Apesar de os números de transmissão vertical – de mãe para filho ainda durante a gestação – estarem em queda ano após ano, ainda há dados significativos de crianças que são entregues à adoção por serem HIV+. E o pior: apenas 5,12% dos pretendentes na fila aceitam adotar pequenos soropositivos. Há, atualmente, 80 crianças HIV+ registradas no Cadastro Nacional de Adoção (CNA).

O vírus para Blenda foi um susto no começo, como é praxe para quem recebe o diagnóstico positivo para HIV. Mas, em momento algum, ela pensou em desistir dos sonhos traçados para si. “Senti medo de tudo, mas não parei de estudar, de tentar ser alguém na vida e ter uma carreira. O HIV foi um recomeço, sobretudo espiritualmente. Comecei a me reencontrar, a enxergar coisas que eu não via antes, me perceber diante da sociedade como uma pessoa pronta para fazer a diferença”, ressalta.

Prevenção combinada

André Moreira, 36, faz a PrEP desde outubro de 2018. Aderiu ao tratamento pouco tempo depois de os comprimidos passarem a ser uma opção no SUS. Até o mês passado, o designer de interiores era casado com João Geraldo Netto, 37, HIV+, ativista e especialista em marketing digital, com que teve um relacionamento por oito anos.

Quando João e André se conheceram, o comunicador já tinha ciência da sorologia positiva para o vírus HIV, e isso nunca foi um problema para os dois. João já estava com a carga viral indetectável, ou seja, intransmissível, mas, mesmo assim, André decidiu aderir à PrEP. “Quando iniciei o tratamento, já sabia sobre a eficácia do medicamento na prevenção. Meu único receio era com os efeitos colaterais, pois não sabia se os remédios provocavam algum. Eu já tinha sofrido com os medicamentos da PEP quando tomei, sete anos atrás”, relembra o designer de interiores.

Apesar do medo, deu tudo certo! André diz que não houve nenhum contratempo. Ele vai ao médico a cada três meses, janela adotada pelo SUS para a entrega dos remédios. “Passo pela consulta, faço os exames de HIV e sífilis, e me perguntam sobre minha vida sexual. Os exames de sangue são feitos a cada seis meses e nunca acusaram alterações. Tudo normal”, comemora.

Três perguntas para:

Dennis Armando Bertolini, especialista em virologia e professor do Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina na Universidade Estadual de Maringá (PR)

1. Sabe-se que a quantidade de infecções aumentou em 21% nos últimos oito anos, segundo dados do Unaids. É considerado um número tão grave quanto o do início da epidemia, na década de 1980, mas a preocupação em torno do vírus parece menor. Você acredita que é devido aos antirretrovirais? Como a medicina encara o HIV hoje?

Desde 1997, quando tivemos o pico da doença, houve redução de 41% no número de novos casos. A distribuição dos antirretrovirais, bem como a acessibilidade ao medicamento, aumenta a cada ano, sendo que, em 2018, 62,2% de todos os pacientes tiveram acesso à medicação, principalmente as gestantes (81,1%), o que previne a transmissão materno-fetal. Toda essa situação permitiu que houvesse diminuição de 33% no número de óbitos desde 2010. Creio que a preocupação em torno do vírus parece menor justamente por conta dessa realidade, na qual os antirretrovirais (TARV) têm uma importância muito grande. Mas não podemos esquecer das outras medidas de prevenção. No entanto, não podemos baixar a guarda, pois, em alguns segmentos da população, a doença está sim aumentando. Principalmente na categoria de homens jovens que fazem sexo com outros homens (HSH), além de usuários de drogas endovenosas, trabalhadores do sexo e pessoas transgêneras, por acreditarem que basta tomar a medicação que ficará tudo bem.

2. Na sua opinião, por que ainda há tanto estigma e preconceito com pessoas soropositivas para o HIV quando há diabetes e doenças cardiovasculares que matam muito mais do que a Aids e doenças relacionadas ao vírus hoje?

Provavelmente, pelo preconceito criado quando quando se descobriu a doença algumas décadas atrás. Na época, quem era infectado acabava desenvolvendo a Aids sem os recursos terapêuticos que temos hoje. Além disso, o medo do desconhecido e a falta de informações sobre as formas de transmissão provocam o estigma com as pessoas soropositivas para o HIV. A diabetes e as doenças cardiovasculares não são infecciosas, daí o porquê de não provocarem os mesmos efeitos na população.

3. Uma pessoa com carga viral indetectável diminui consideravelmente as chances de transmitir o vírus. Qual a porcentagem de risco de infecção?

No mês de maio deste ano, o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde atualizou as informações sobre a terminologia “Indetectável = Intransmissível” (I = I) por meio de uma nota informativa (NI nº 5/2019-DIAHV-SVS-MS) na qual esclarece que quem vive com HIV (PVHIV) utilizando terapia antirretroviral e com carga viral indetectável há pelo menos seis meses não transmite o HIV por relação sexual, quebrando estigmas e preconceitos existentes contras essas pessoas. Ressalta-se a necessidade de acompanhamento da carga viral a cada seis meses.

Quanto à rotina sexual atualmente e ao uso de preservativos, André explica como tem procedido. “Quando me relaciono casualmente com uma pessoa que acabo de conhecer, uso camisinha, até mesmo por conta das outras ISTs. Mas tenho alguns parceiros fixos e com eles não uso mais”, revela.

Segundo André, antes de se relacionar com João, e se aprofundar na temática do HIV, esporadicamente fazia sexo desprotegido. A convivência com um homem soropositivo o fez mudar de comportamento. “Passei a ter mais consciência e a usar camisinha em todas as minhas relações sexuais. Só depois da PrEP fiquei tranquilo para tirar o preservativo em algumas situações”, diz.

João Geraldo usa da própria experiência para ajudar pessoas a entender um pouco mais sobre HIV, prevenção, e atua diariamente na luta contra o estigma e o preconceito que ainda rondam quem tem o vírus. Para isso, publica vídeos no Youtube um canal, ferramenta frequentemente usada para falar sobre o tema. O canal conta com mais de 23 mil inscritos.

“O vírus biológico não é mais o maior problema, pois temos um tratamento de ponta, campanhas do governo e uma ciência trabalhando diariamente para encontrar a cura. O grande desafio hoje é o vírus social. O medo de falar sobre isso. Há quem não faça o teste por medo de descobrir ser HIV positivo. Não quer se ver como parte desse mundo, como se a Aids ainda fosse uma doença de gente promíscua. E não é. Qualquer um pode contrair HIV. Isso precisa ser deixado às claras”, diz João, que convive com o vírus há 17 anos.

Há esperança de cura

A comunidade médica comemorou no início deste ano o terceiro paciente “curado” do HIV. As aspas são recomendadas por especialistas, porque todos os casos continuam sendo monitorados de perto. Os três foram submetidos ao mesmo tipo de tratamento, um transplante de medula óssea, o que levou o vírus a desaparecer completamente do organismo.

O primeiro caso foi registrado em 2007. O “Paciente de Berlim”, identificado posteriormente como Timothy Ray Brown, de 52 anos, vive nos Estados Unidos atualmente. Diagnosticado com leucemia, ele foi submetido a dois transplantes de células-tronco após sessões ineficientes de quimioterapia. Desde então, começou a saga da “cura”. O doador tinha uma proteína CCR5 com mutação genética e Brown quase morreu. Doze anos depois, a surpresa: o HIV não foi mais encontrado no organismo de Timothy.

Em 2016, surgiu novo relato, o que animou ainda mais cientistas envolvidos no tema. Conhecido como “Paciente de Londres”, o homem tinha a história similar à de Timothy. Também diagnosticado com câncer, só que no sistema linfático. O tratamento com antirretroviral foi continuado pelos médicos e, 18 meses após a cirurgia, os exames já não encontravam o HIV na corrente sanguínea dele. O caso só foi classificado como “cura” após três anos sem o remédio e sem o vírus dar sinal de vida no “Paciente de Londres”, que segue com a identidade em anonimato.

Dois dias após essa divulgação, durante a Conferência Sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas, em Seattle (EUA), foi anunciado o “Paciente de Düsselforf”. As condições foram semelhantes à dos outros dois pacientes, de Berlim e Londres. Neste caso, o homem ficou três meses sem tomar os medicamentos antirretrovirais e os exames não detectaram nenhum sinal da presença do vírus em seu corpo.

A pesquisa ainda está em progresso. Até hoje, não é 100% seguro concluir que os procedimentos foram realmente eficazes. Por isso, é importante se referir ao trio como “curas”. Há possibilidade de o vírus estar apenas adormecido. Mesmo que por 12 anos. Outros dois pacientes estão sendo estudados no mundo, ainda sem nome ou localidade divulgados. Mas a comunidade científica segue esperançosa de, em breve, divulgar novas “curas”.