As mulheres… onde estavam as mulheres quando Brasília foi construída? Brasília é feminino de Brasil? Há quem tenha entendido assim, talvez por licença poética, mas a etimologia aponta Brasilia (sem acento) como o topônimo Brasil usado no latim científico.

São 1.381 as Brasílias brasileiras. São mulheres que receberam o nome da capital do país, consagrando assim a ideia do feminino de Brasil, que na escola aprendemos que vem de pau-brasil, a árvore de madeira avermelhada. Do latim brasile, com aspecto de brasa; do germânico bras, carvão ardente. Brasa, Brasil, Brasília, fogo, homem, mulher.

Embora feminina, foram os homens que inventaram a cidade – Juscelino, Oscar, Lucio, Sayão, Israel. Os homens. A eles, os do gênero masculino, é dedicado o segundo movimento da “Sinfonia da Alvorada”, de Tom Jobim (música) e Vinicius de Moraes (letra).

O Homem

Sim, era o Homem,

Era finalmente, e definitivamente, o Homem.

Viera para ficar. Tinha nos olhos

A força de um propósito: permanecer, vencer as solidões

E os horizontes, desbravar e criar, fundar

E erguer. Suas mãos

Já não traziam outras armas

Que as do trabalho em paz. Sim,

Era finalmente o Homem: o Fundador. Trazia no rosto

A antiga determinação dos bandeirantes,

Mas já não eram o ouro e os diamantes o objeto

De sua cobiça. Olhou tranqüilo o sol

Crepuscular, a iluminar em sua fuga para a noite

Os soturnos monstros e feras do poente.

Depois mirou as estrelas, a luzirem

Na imensa abóbada suspensa

Pelas invisíveis colunas da treva.

Sim, era o Homem…

Homens, no poema de Vinicius, que deixaram para trás mulheres e filhos.

Não foi exatamente assim. As mulheres para cá vieram e ajudaram a construir a cidade, física e simbolicamente, anônimas e publicamente, lavadeiras e poetas, putas e desenhistas, donas de boates, restaurantes, de puteiros, vendedoras de marmitas, professoras, garçonetes, empreiteiras, agricultoras, telefonistas.

Mesmo antes do concurso de Brasília, uma mulher fez um projeto para a nova capital. Carmen Portinho (1903-2001) apresentou um anteprojeto, em 1936, como dissertação de doutorado em urbanismo na Universidade do Brasil (hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro). Ali, quando a arquitetura moderna ainda era uma aventura futurista, Portinho desenvolveu uma ideia de cidade a partir dos princípios corbusianos, como atesta Jeferson Tavares em “Projetos para Brasília, 1927-1957”.

Carmen Portinho foi militante feminista. Defendeu, ao lado de Bertha Lutz, o direito da mulher ao voto. Em 1987, já com 85 anos, esteve na comitiva que entregou ao deputado Ulysses Guimarães a “Carta das Mulheres aos Constituintes”. Foi uma das primeiras arquitetas (e arquitetos) a se dedicar à habitação popular no Brasil, numa profissão vivamente empenhada em construir obras grandiosas para as elites.

Quando, em 1926, foi dar aulas no Colégio Pedro II, do Rio, então internato masculino, até as montanhas estremeceram. O ministro da Educação da época quis impedir a nomeação da professora. Não conseguiu.

Alguns anos depois, fez estágio nas comissões britânicas de reconstrução das cidades inglesas destruídas pela 2ª Guerra. Na volta, sugeriu a criação de um Departamento de Habitação Popular no Rio. Propôs, então, o projeto que se tornaria um dos modelos da arquitetura moderna, o Pedregulho. A ideia foi dela e quem desenhou foi seu marido, o também consagrado Afonso Eduardo Reidy.

Carmen Portinho não participou do concurso para a escolha do plano-piloto de Brasília, em 1957. Nenhuma mulher apresentou projeto, embora algumas, não mais que cinco, tenham integrados as equipes concorrentes.

Quando Brasília começou a surgir havia, além de Carmen, uma mulher marcante presente nas pranchetas da arquitetura moderna brasileira tão aclamada pelo mundo àquela época: Lina Bo Bardi (1914-1992). Estrela faiscante das pranchetas, deixou clássicos como o Masp, a Casa de Vidro e o Sesc Pompéia, todos em São Paulo. Embora ausente do concurso do Plano Piloto e das obras de Brasília (não há nenhuma dela na cidade), Lina defendeu a nova capital com as unhas afiadas, em carta à revista italiana L’Architettura (novembro de 1964), que havia desbancado o projeto de Lucio Costa. Acusava-se Brasília de ser, entre outras coisas, kafkiana. Ao que a arquiteta ítalo-brasileira respondeu:

“(…) A vida é kafka [em minúsculo no original] e tudo aquilo que o homem faz é antikafka; vencer kafka é um esforço infinito. Quanto à ‘lei do tipo fascista’, não é Brasília, mas sim querer destruir Brasília e tudo o que ela representa. Quiseram anular Brasília, mas não conseguiram e não conseguirão. A fragilidade dialética de Brasília é apenas a fragilidade de hoje. A pesada alternativa de toda a cultura atual: uma cultura pobre – milhões de homens desesperados, prontos para o ataque –, uma herança totalmente desmistificada – um mundo totalmente nu, seco, feito de milhões de homens, sem arrebatamentos, sem saídas. O problema de todos, hoje, é o de construir, com esse pobre material, uma cultura. A toga acadêmica, o esnobe, a posição ‘superior’ não serve mais. É pobre, é lunar, é desesperadamente miserável, mas é a realidade de um país, e não se pode julgar Brasília, que representa um impulso de libertação de um grande país, segundo um esquema preestabelecido e acadêmico culturalmente formalista (…).”

Uma poeta norte-americana que já morava no Brasil desde 1951, e se apaixonara por uma arquiteta brasileira, deixou registro de sua visita à cidade quando ainda era uma ferida vermelha devassada pelo Sol. Era agosto de 1958. Elizabeth Bishop acompanhava o escritor Aldous Huxley, o jornalista Antonio Callado e um pequeno grupo de brasileiros e estrangeiros. “Homens de jeans, com chapéus de feltro de aba larga e botas de cano alto, fazem hora tomando café e cerveja e comendo pastéis dormidos”, ela escreveu mais tarde sobre a paisagem humana na Cidade Livre.

A poeta de “A arte de perder” não tinha ilusões utópicas sobre Brasília. Viu tudo com frieza. Hospedada no Brasília Palace Hotel, se surpreendeu com a chegada, no fim de semana, de Juscelino Kubitschek e convidados, “mulheres com vestidos-saco cobertas de joias e homens com ternos risca de giz”. As festas ocorriam todos os sábados e domingos, com banquete, baile e voos especiais à custa do dinheiro público.

Elizabeth Bishop viu na capital da utopia as evidências do passado escravagista brasileiro, embora numa cidade com propósito moderno e humanista. Percebeu a segregação espacial e social no alojamento dos empregados do Palácio da Alvorada, “uma ala comprida, subterrânea, com telhado plano e uma fileira de janelas estreitas logo acima do nível do solo, ligada ao palácio por uma passagem subterrânea. A meu ver, trata-se de uma solução pobre, para não dizer deprimente, para o problema do que fazer com os quarenta e tantos serviçais de que o palácio necessita. Vá lá que a caixa de cristal não seja o lugar deles, mas não falta espaço em todas as direções, e dinheiro também, ao que parece, para que eles ao menos possam ficar acima da terra, tal como seus patrões”.

E espicaçou o comunista que projetou o palácio: “Antigamente, os escravos eram muitas vezes alojados nos porões úmidos das casas do Rio; mesmo agora, os quartos e banheiros de empregada dos apartamentos mais novos e luxuosos de Copacabana são chocantes para os estrangeiros; mas em Brasília, às vezes chamada de ‘a cidade mais moderna do mundo’, um arquiteto como Niemeyer – logo ele! – não deveria ter achado necessário pôr os criados no subsolo”.

Há muito poucos textos escritos por mulheres que estiveram ou viveram em Brasília no tempo da construção. Duas candangas anônimas deixaram livrinhos modestos, mas com agudas percepções da paisagem urbana e humana no canteiro de obras da nova capital.

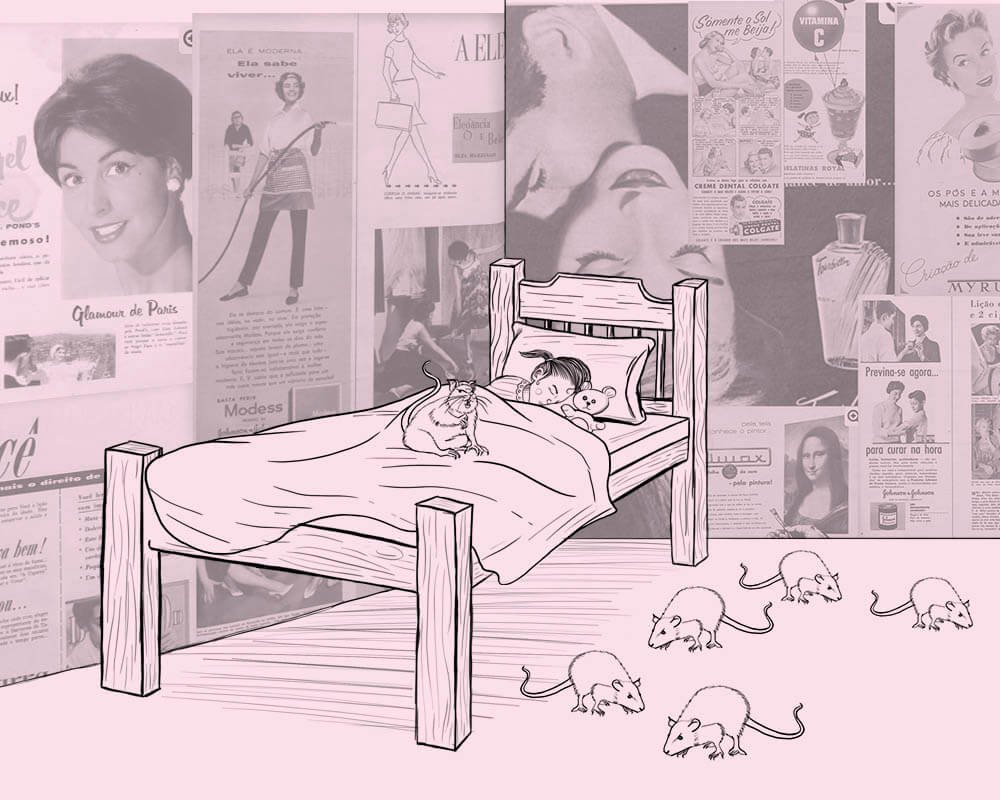

Walnízia Santos era uma goianinha de 11 anos quando chegou a Brasília, em dezembro de 1957. Deixou escrito em “A Cor da Minha Vida” o cotidiano feroz de uma utopia em construção. A destruição do Cerrado para dar lugar à cidade atordoou os ratos que habitavam o quadradinho. “Para dormir, cobríamos-nos da cabeça aos pés. Quando sentia que um ou outro andava sobre meu corpo, apavorada, eu fazia um movimento de braço sob o coberto e derrubava o bicho no assoalho.” A experiência deixou medos nunca mais vencidos: “Até hoje, sinto-me mal em ambientes fechados, quentes ou escuros. É como se ainda estivesse totalmente enrolada nos cobertores para fugir dos ratos”.

Walnízia nunca se esqueceu a morte da filha de uma vizinha. “Os ratos não encontraram nenhum alimento no barraco. Então, roeram o rosto da menina, filha da comadre que morava parede-meia com a gente. Mamãe, triste, fez o vestido de anjo para a afilhada. Acendi o fogão de lenha até fazer carvão bem vermelho pro ferro em brasas. E chorei, calada, passando o vestido cor-de-rosa de cetim. A casa da comadre apinhada de vizinhos. Água na talha São João e café no bule branco esmaltado. Caixão pequeno branquinho, todo enfeitado de flores de papel crepom. A mãe lamentava: ‘Ai, meu Deus, por quê?’. As vizinhas confortavam-na: ‘Foi Deus quem quis, comadre! Foi Deus quem levou!’. Só eu não acreditava. E não entendia mesmo por que Deus queria tanto ao seu lado uma menina com o rosto roído de ratos e enfeitado com flores de papel crepom.”

Outra mulher, candanga desde 1958, também deixou escritos contundentes sobre a nova capital. Em “Brasília, encanto ou desencanto?”, Maria José Gavião Batella, hoje com 98 anos, rememorou a mistura de espanto, solidariedade, solidão, desconforto e tristeza na construção da cidade. Contou dos candangos que nunca mais voltaram para buscar as mulheres e nem davam notícias. Brasília deixou uma multidão de viúvas de parceiros vivos, “um grande número de esposas preteridas”.

Poeta que mereceu ardentes elogios de Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, amiga de Cecília Meireles, a mineira Lina Tâmega Peixoto chegou a Brasília em 1958, acompanhando o marido, o arquiteto José Francisco del Peloso, autor do projeto da SQS 207, bem diferente dos demais. São blocos em formato de H, com anel viário externo e jardins internos. Lina conta que Oscar Niemeyer não gostou nada da inovação de Peloso, mas não pôde fazer (ou não quis fazer) muito para impedir que fosse construída.

A cidade aberta no Cerrado tirou dos sertões goianos brasileiros esquecidos no tempo. Como a empregada doméstica que Lina contratou nos primeiros tempos da cidade. A jovem goiana, de pouco mais de 20 anos, chegou muito suja, como quem tivesse penado bastante antes de conseguir um trabalho. Lina pediu que ela fosse tomar um banho enquanto ia à bodega mais próxima do acampamento para comprar algum material de limpeza. Quando voltou, a nova funcionária ainda estava no banheiro e demorou a sair. Preocupada, a poeta pediu licença, abriu a porta e viu a moça tirando água do vaso sanitário para se limpar. Nunca tinha visto uma louça de banheiro nem um chuveiro. “Tive muita pena dela”. Pouco depois, pediu que ela guardasse o leite na geladeira. Novamente saiu e quando voltou a garota estava no mesmo lugar.

– O que houve?

– Estou esperando o bicho parar de roncar.

Nunca havia visto uma geladeira.

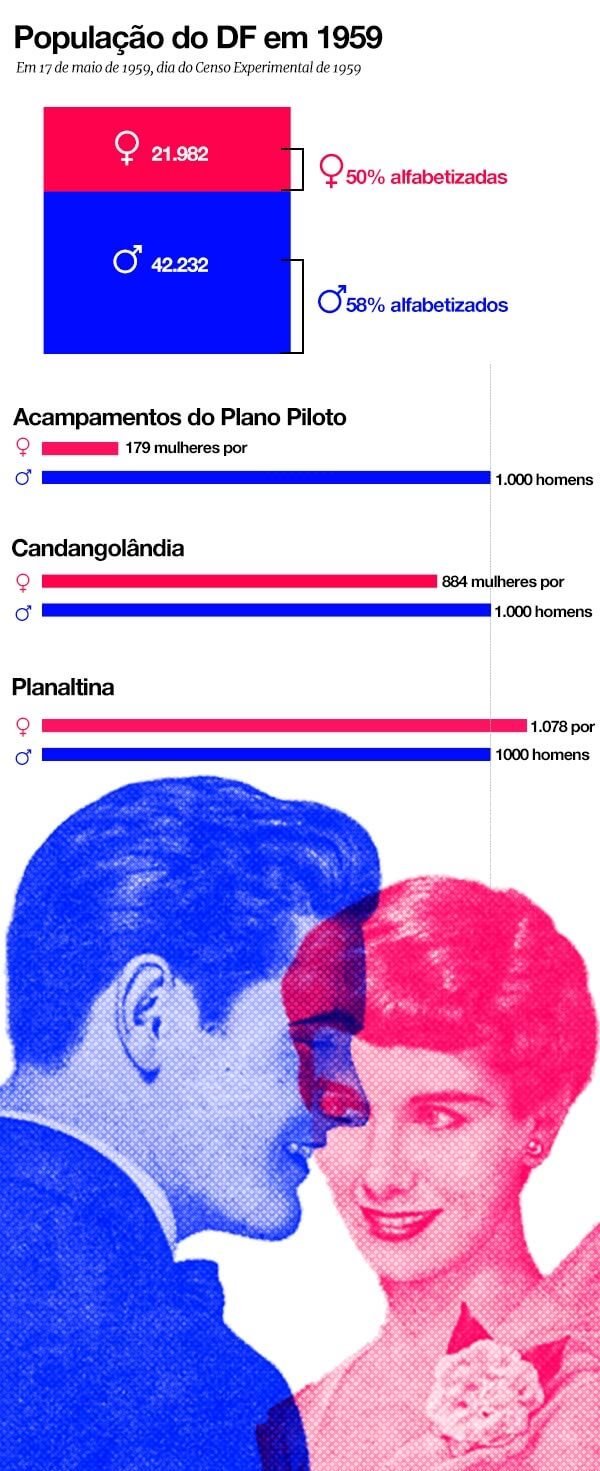

Um povo parado no tempo do Brasil colonial, com exceção dos que moravam nas cidades que haviam surgido e crescido durante o Ciclo do Ouro, no século 18. Havia no território que se transformaria no DF, perto de 6 mil habitantes, que somariam rapidamente em 12 mil e depois em 18 mil até ter, 60 anos depois, 3 milhões de habitantes, dos quais 52% são homens e 48%, mulheres.

Havia um vazio de mulheres nos livros e nos estudos sobre Brasília, até que nas últimas duas décadas essa ausência passou a ser ocupada por dissertações acadêmicas, exposições, documentários, livros. Um dos mais abrangentes registros da memória da construção da cidade, o Programa de História Oral do Arquivo Público do DF, ouviu 125 candangos, entre meado dos anos 1980 e 1990. Desses, apenas 10 eram mulheres.

No poderoso Departamento de Urbanismo e Arquitetura (DUA), da Novacap, entre os anos 1958 e 1964, apenas quatro mulheres puderam transitar entre as pranchetas, como arquiteta, desenhista ou secretária – Myrtes Assis Republicano, Ivana Estelita, Cristina Front e Lourdes Junqueira.

Havia uma, de fora da Novacap, que ficou guardada nos desejos dos homens da época, pela beleza e pela imponência: era a empreiteira Nora Quadros (1931-2012). Muito bonita, usava calça comprida (uma novidade para a época) e dirigia um jipe (mais novidadeiro ainda). A empresa da família, M.M. Quadros, tinha obras em Brasília e Nora deixou Copacabana para vir cobrar de Israel Pinheiro, então presidente da Novacap, o pagamento devido.

Aterissou em Brasília e sentiu a secura implacável.

– Olha, filho, onde tem roupa fresca?, virei pro meu chofer.

– Dona Nora, na Cidade Livre, mas só tem coisa de homem.

– Pois me leve lá.

A moça criada no conforto tirou os sapatinhos de princesa, comprou calça de brim masculina, camisa masculina, cortou a manga e saiu para a luta. “E tinha uma coisa muito interessante em Brasília: a poeira, que graças a Deus era vermelha, de maneira que você ficava coberto de poeira da cabeça aos pés. E ficava ótima porque ficava bronzeada. Agora, uma coisa que você não podia fazer… era passar a mão no rosto porque aí virava índio. Fazia (a marca) daqueles dedinhos assim. Então, o segredo de lidar com Brasília era você não se tocar, era espanar”, contou Nora ao Arquivo Público do DF, em 1998.

Era tudo aventura entre a poeira e as estrelas. Nora morava num acampamento, em casinha de madeira. Tomava banho num cubículo, também de madeira, sem teto: “Eles (os empregados) pegavam uma lata que tinha um chuveirinho embaixo, enchiam de água e subiam com corda. Aí eu ficava assim: ‘Deus, será que fico embaixo dessa lata?’. Medo de ela despencar na cabeça, porque era uma lata cheia de água quente”.

A jovem e bela empreiteira pegou no ar o espírito de Brasília, uma espécie de magia que às vezes domina o ambiente, o lugar, o tempo em que se vive e que muda a história:

“Era uma coisa fascinante. As pessoas tinham de saber de lidar com a poeira. Não podiam se incomodar, porque se se incomodassem ficavam perdidas. Todas as pessoas, desde a mais humilde até os empreiteiros, todas tinham a mesma forma de ser, eram positivas. Eram todas profundamente positivas. Nem se discutia se Brasília ia dar certo, se não ia. Se estava errado, se estava certo. Não havia esse tipo de conversa. Achei muito fascinante. Como é que uma obra consegue igualar o comportamento de pessoas totalmente diferentes e vinda de lugares diferentes? Isso sempre me fascinou muito.”

Brasília colocou as mulheres na rua, avançou o tempo histórico da liberdade feminina, que ainda claudicava no Brasil e no mundo. Naquele final dos anos 1950, as mulheres urbanas começavam a sair das janelas, dos tanques e das cozinhas para ocupar lugares antes exclusivos dos homens. Maria Esther Bueno consagrava-se no tênis; Rachel de Queiroz escrevia crônica na última página de O Cruzeiro; Norma Benguell era vedete dos espetáculos de Carlos Machado, fazia cinema e gravava o primeiro elepê. Logo, iria ser a primeira mulher a ficar nua em pelo numa cena de cinema no Brasil (em Os Cafajestes, de Ruy Guerra) e teve de enfrentar a ira tresloucada dos conservadores, liderados pela TFP (Tradição, Família e Propriedade).

Começava naqueles anos de construção de Brasília o mais intenso movimento migratório do Brasil – do campo para a cidade. E com ele, revoluções de comportamento. O país urbano, que começava a ter televisão em casa, parava para ver os concursos de Miss Brasil e comparar as medidas das cinturas, dos peitos e dos quadris das concorrentes. E conferir se elas tinham ou não passado maquiagem nas pernas.

Normas Benguell, Marias Esther Bueno, Linas Bo Bardi eram um ponto ainda imperceptível nas estatísticas. À mulher, cabia a reclusão do ambiente doméstico. A virgindade era um valor moral. A revista O Cruzeiro, a mais lida à época, aconselhava: “Evite a todo custo ficar com seu noivo […] a sós quando deixam-se levar pela onda dos instintos para lastimarem mais tarde, pela vida toda, […] o risco de frustrar a vida matrimonial” (Em História do Amor no Brasil, página 286).

Se, no sertão goiano, a terra vermelha se movimentava convulsivamente para dar lugar a uma cidade nunca dantes vista, a alma das mulheres urbanas brasileiras também agitava-se, inquietava-se, como essa leitora em carta a O Cruzeiro (História do Amor…, página 287):

“[…] quando uma mulher sorrir para um homem é porque é apresentada. Quando o trata com secura é porque é de gelo. Quando consente que a beije, é leviana. Quando não permite carinhos, vai logo procurar outra. Quando lhe fala de amor, pensa que quer ‘pegá-lo’. Quando evita o assunto, é ‘paraíba’. Quando sai com vários rapazes é porque não se dá valor. Quando fica em casa é porque ninguém a quer […]. Quando é o modo, pelo amor de Deus, de satisfazê-lo?”

Brasília, a cidade com nome de mulher, era predominantemente masculina – 42 mil homens para 22 mil mulheres, de acordo com o Censo de 1959. Mas quase nada ficou registrado sobre a existência dessas 22 mil almas femininas. Foram raros os livros publicados por mulheres sobre a experiência de participar da construção de Brasília. E, mesmo nos livros dos homens, é como se o mundo fosse exclusivamente masculino. Mulher era um gênero ainda não inventado.

Um dos registros mais contundentes, e nada ufanistas, sobre os primeiros anos de Brasília, é de um homem, José Marques da Silva, que mais tarde viria a ser escritor reconhecido na capital. Àquela altura, 1962, a cidade ainda era um sítio em construção e em estado de abandono dado o desprezo de Jânio Quadros, o presidente que sucedeu Juscelino, pela nova capital. Marques escreveu “Diário de um Candango”. Era dono de um restaurante na Vila Planalto, então um amontoado de casas de madeira, restos dos acampamentos das empreiteiras.

Numa quarta-feira de outubro, Marques desconfia de que Ivone, sua ajudante de cozinha, está procurando uma saída trágica para a dor de ter sido abandonada pelo amante.

Ivone sobreviveu ao amor perdido e à tentativa de suicídio. O amor, a perda, a violência, a prostituição, os suicídios, os feminicídios também forjaram o surgimento de Brasília.

A arquiteta Tânia Batella, filha da autora de “Brasília, encanto e desencanto?”, veio adolescente para a nova capital, em 1959. A cidade a ensinou a ser livre, aqui aprendeu o sentimento de solidariedade e de pertencimento. “Vivia-se a liberdade absoluta, era um tempo mágico.”

A poeta Lina Tâmega Peixoto teve, em Brasília, a percepção do efêmero, do provisório. “Vivíamos o que iria ser e ao mesmo tempo tínhamos uma conexão humana que não existe mais. A cidade permite que você se veja no espelho.”

A cineasta Tânia Quaresma fez com Tânia Fontenelle o documentário Poeira & Batom, com mulheres que ajudaram a construir Brasília. Produziu também a série Pioneiros, com depoimentos de candangas e candangos. Logo que chegou, já em 1983, descobriu a cidade pelos olhos de uma mulher intensa, a atriz Cristina Borracha, que a fez perceber que a cidade não está na arquitetura nem no urbanismo, está nas pessoas. “Me apaixonei.”

São essas algumas impressões femininas sobre uma cidade com nome de mulher.