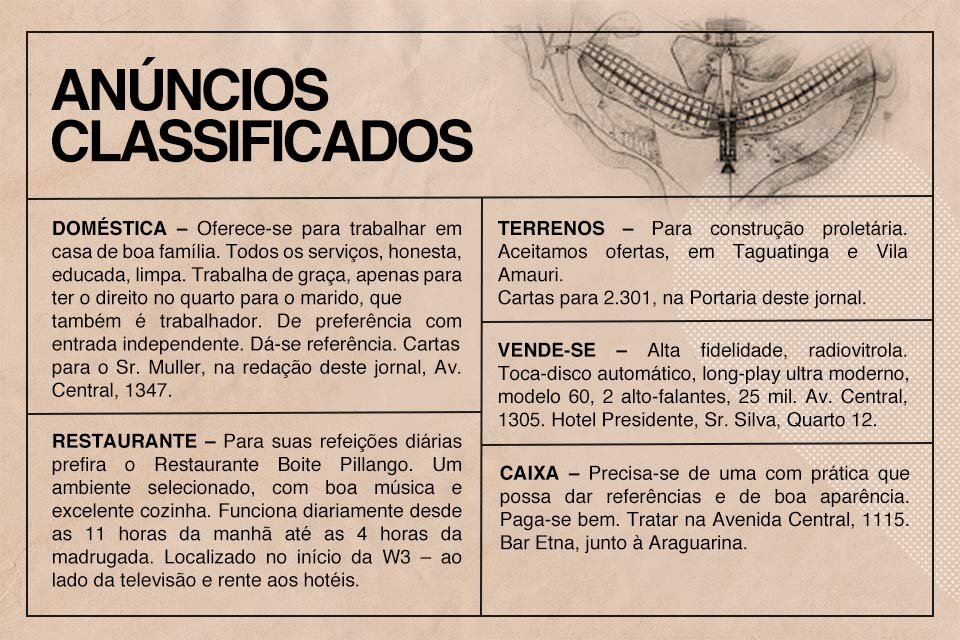

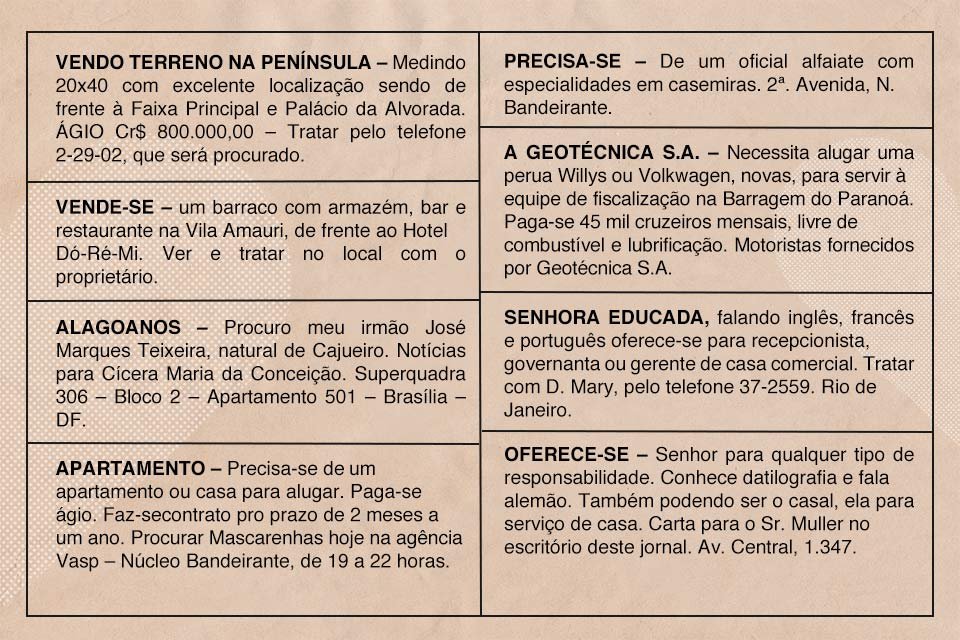

Brasília ainda não tinha completado um mês de idade quando, no início da noite de 19 de maio de 1960, o horizonte ao sul do Plano Piloto foi tomado por um clarão vermelho. Um incêndio devorava parte da zona boêmia da Cidade Livre, a qual os jornais denominavam ironicamente de Setor de Diversões Noturnas – pensões, bares e boates de madeira, coladas umas às outras, ao fim da Avenida Central. Duzentas pessoas ficaram desabrigadas, algumas tiveram queimaduras leves, comerciantes perderam tudo, um bebê nasceu nas proximidades da tragédia e as prostitutas ficam sem lugar para trabalhar e morar.

Na manhã seguinte, uma sexta-feira, a Cidade Livre mereceu a visita do ministro da Justiça, Armando Falcão (o do “nada a declarar”, que voltaria a ser ministro no tempo da ditadura); do prefeito de Brasília, Israel Pinheiro; e do chefe de polícia, general Osmar Santos Dutra, todos se dizendo escandalizados com as condições insalubres daquelas moradas. A Brasília que construiu Brasília finalmente ardia aos olhos das autoridades.

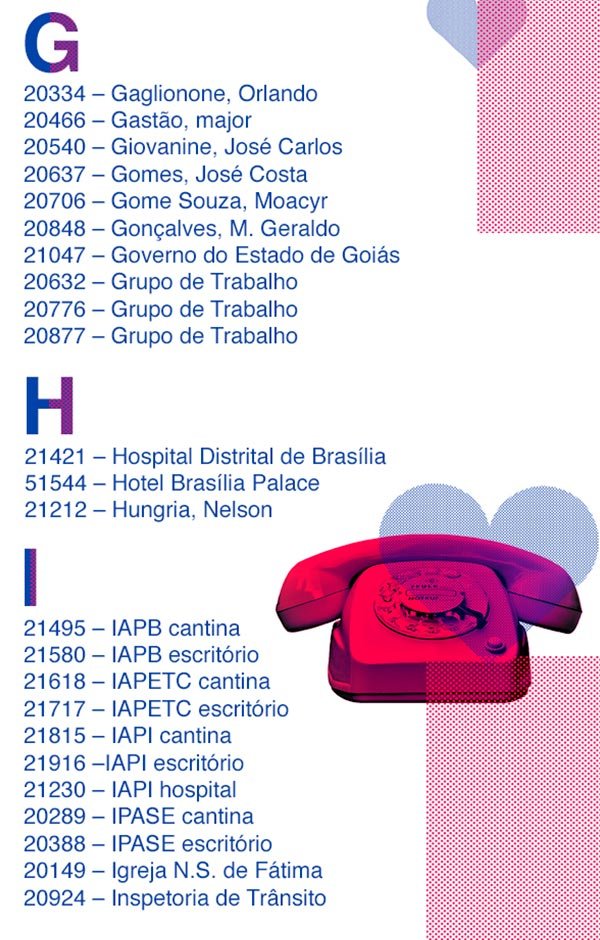

Não longe dos escombros, uma imensidão de barracos de madeira contornava o então Hospital do Iapi (o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Previdenciários) na invasão de mesmo nome. E ao lado dela surgiram outras e mais outras até serem quase todas removidas para a nova cidade-satélite, Ceilândia, 10 anos depois.

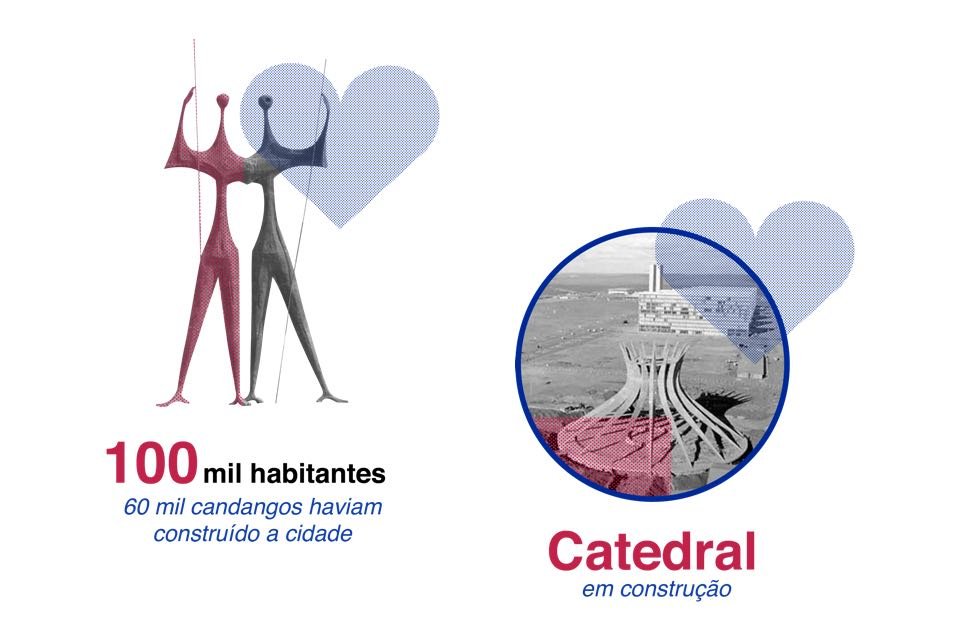

Calcula-se que havia 100 mil pessoas em Brasília quando a cidade foi inaugurada. O Censo mais recente, de maio de 1959, apontava 64 mil habitantes, mas o crescimento demográfico da nova capital era exponencial desde o começo das obras.

No mesmo dia em que os jornais noticiavam o incêndio na Cidade Livre, o jornalista Ari Cunha, do Correio Braziliense, contava em sua coluna a seguinte história:

“Escrevendo para uma amiga em Ilhéus, a esposa de um deputado baiano falando sobre Brasília, reclamava do excesso de moscas e sugeriu: ‘Me mande um negrinho, assim como o Tuísca, de Grabriela, Cravo e Canela (romance de Jorge Amado), para espantar as moscas enquanto a gente come…’”

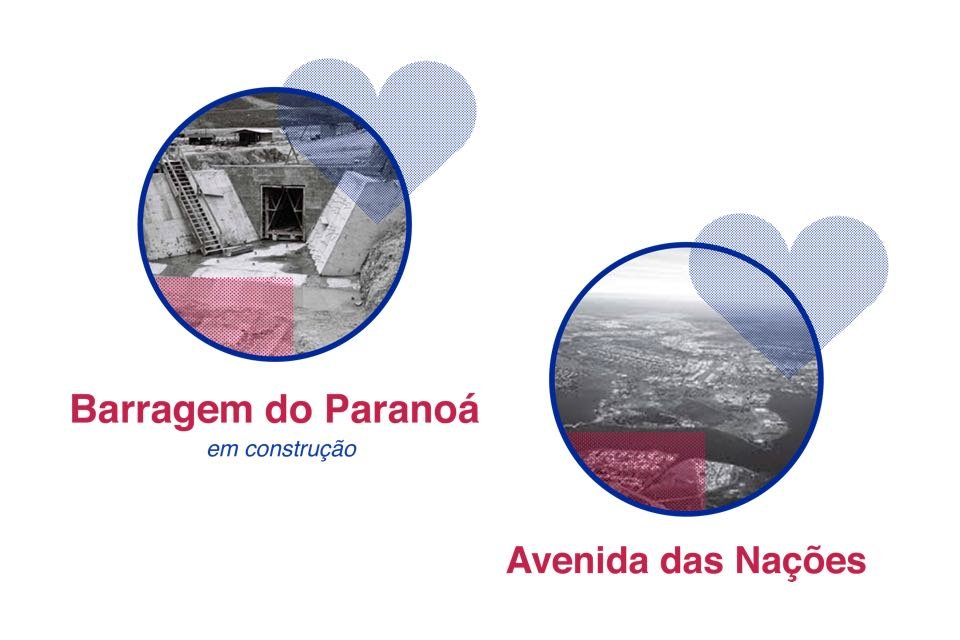

A nova capital, construída para um novo modo de viver, menos desigual, mantinha os desejos da escravidão. Nevoeiro de moscas, poeira vermelha impregnando a pele, os olhos, as unhas e os colarinhos brancos dos políticos, telefones precários, água sem tratamento, ministérios ainda em fase de acabamento, trevos e viadutos em construção, plataforma rodoviária em obras.

As dificuldades eram (quase) democraticamente distribuídas entre pobres, remediados e ricos. Não havia moradia para todos, mas os políticos se juntavam no Brasília Palace Hotel, numa atmosfera excitante e caótica dos carnavais e das guerras.

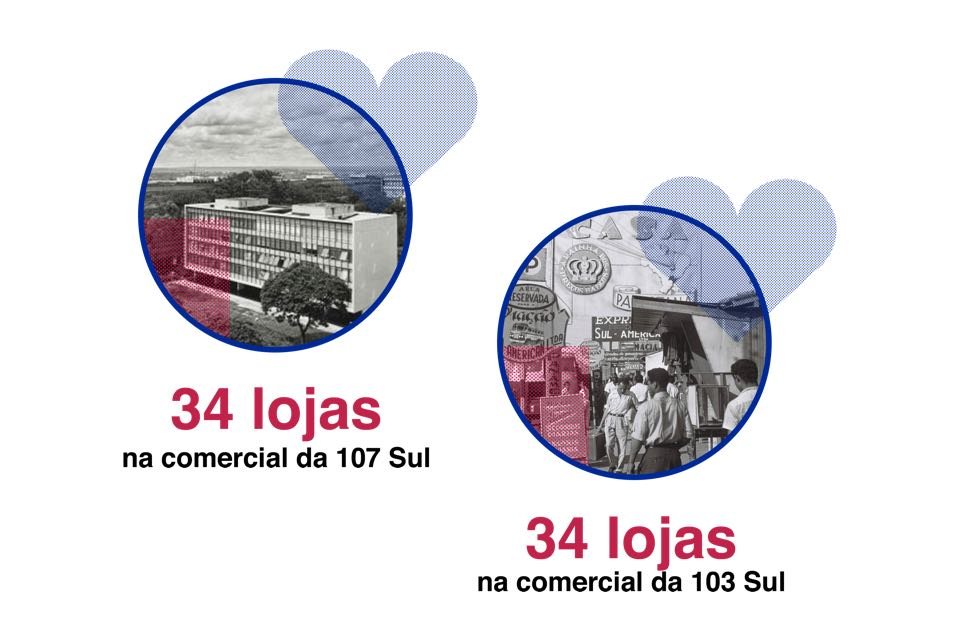

Brasília, no dia 21 de abril de 1960, já tinha:

Embora desigual desde a origem, era uma guerra afirmativa e um carnaval propositivo. Ao abrir o ano letivo, com algum atraso, em 19 de maio de 1960, Juscelino conseguiu resumir num discurso aos professores o que representava tudo aquilo: “Nenhum acontecimento mais auspicioso para esta cidade, depois de sua função, do que o ato que aqui nos reúne para oferecer à juventude os quatro cursos completos desse primeiro Centro de Educação Média, ponto de partida do vasto programa com que o governo da República atenderá aos problemas da cultura na capital do país”.

Não era só isso, embora só isso já fosse muito: “Mas tudo quanto nos cerca, o próprio edifício em que nos encontramos, exprime e expressa uma plenitude cultural, que não é apenas uma possibilidade do gênio humano no mundo ocidental. É mais que isso. É a nossa concepção de vida, é a nossa crença, é a nossa teoria de esperanças, a guiar-nos para o futuro como povo politicamente organizado”.

O prédio da escola onde Juscelino discursava, o Caseb, havia sido construído em apenas 68 dias. E não era pequeno: 3,6 mil m². Foram 500 operários em regime extenuante de trabalho: 16 horas por dia. Era assim Brasília: feita de contradições contínuas que se prolongam até hoje.

Os primeiros 30 dias da nova capital do país lembravam a atmosfera das grandes incursões no deserto ou cenas de filmes grandiloquentes como Lawrence da Arábia ou Ben-Hur. Uma sucessão de acontecimentos extraordinários, como quando o jornalista Mário Antunes, presidente do Comitê de Imprensa do Senado, chegou muito assustado ao Congresso. Na noite anterior, vindo do aeroporto, cruzou com uma onça sussuarana: “A bicha surgiu à luz dos faróis do jipe. Era um animal soberbo, de pelo amarelo, bem nutrido. Assustada com os faróis, correu para o Cerrado”.

Brasília foi inaugurada sem juiz nem fórum nem pronto-socorro. O Hospital de Base estava em construção e o único serviço de saúde disponível era o Hospital do Iapi, mais tarde denominado HJKO (Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira), hoje Museu Vivo da Memória Candanga. A Fazenda da Papuda abrigava um depósito de presos, todos eles sem nenhuma acusação formal. Ao mesmo tempo, a primeira colunista social da cidade, Katucha, fazia uma campanha para que os homens usassem terno e gravata nos ambientes dos Três Poderes. Havia restaurantes que não aceitavam clientes em roupa esportiva.

Entre a sensatez e o delírio, as moscas e o negrinho, Brasília já tinha uma biblioteca com 5 mil volumes e uma discoteca pública com 300 discos de música clássica, instalados em um prédio da Novacap na W3 Sul. A avenida era o lugar público mais movimentado da nova capital, depois das três avenidas da Cidade Livre.

Foi preciso esperar alguns dias para que houvesse quorum de deputados na Câmara. Só em 6 de maio, duas semanas depois de inaugurada a cidade, foi possível reunir a quantidade de parlamentares suficiente para votar um projeto de interesse corporativo: o Plano de Classificação do Funcionalismo Público. O Senado ainda demoraria muito mais tempo para conseguir convencer os senadores de que o Palácio Tiradentes já não era mais a sede do Parlamento brasileiro. Ele tinha se mudado para um ermo no coração do Brasil, a 1.162 km do Rio e do mar. Dos 16 taquígrafos do Senado, só oito tinham vindo para a nova capital, no primeiro mês depois da inauguração.

Não se animavam a vir, mesmo sabendo que havia dois voos diários para o Rio e dois para São Paulo, um de manhã e outro no fim da tarde. A casinha moderna de madeira, para embarque e desembarque, era uma espécie de posto avançado das notícias do mundo. Era lá que se comprava os jornais (de papel), se sabia quem estava chegando e saindo, se pedia para alguém levar uma encomenda, se tomava uns drinques e se informava das fofocas do Plano Piloto.

Mais movimentado que o aeroporto só o zoológico, que na inauguração da cidade já estava aberto ao público. A elefanta Nely tinha sido uma das primeiras candangas do mundo animal. Juscelino a recebeu de presente do embaixador da Índia em dezembro de 1957.

Depois de participarem da inauguração de Brasília, dona Sarah Kubitschek, e as duas filhas, Márcia e Maria Estela, voaram para os Estados Unidos. Foram visitar o Pavilhão do Brasil na Feira Universal de Nova York. Quando um jornalista lhes perguntou quando se mudariam para a nova capital, Márcia respondeu: “Mais cedo ou mais tarde, todos irão para Brasília”.