Ana tinha 4 anos, duas tranças, dois olhos graúdos e um silêncio. Quando o pai disse que toda a família iria se mudar para Brasília, a menina pensou: “Nunca escutei esse nome”. Estranhou mais ainda quando soube que a cidade ainda nem existia:

— Mas se não existe, como é que vamos nos mudar para lá?

Demorou a dormir. E quando pegou no sono, sonhou com a nova cidade, “um deserto cheio de lobos uivando e uma lua vermelha no céu”. É assim que Ana Miranda começa a contar, em “Flor do Cerrado: Brasília”, a história da mudança da família para a nova capital do Brasil.

Quando Brasília foi construída, João Guimarães Rosa tinha quase 50 anos, mas virou menino para contar a história de uma cidade tatuada na pele vermelha do cerrado. O menino tinha esse nome, Menino. E foi conhecer o lugar onde se construía a grande cidade. “Era uma viagem sonhada no feliz”.

O Menino desceu de avião na cidade que ainda não existia, escreveu Rosa no conto As Margens da Alegria. “Iam de jipe, iam aonde ia ser um sítio do Ipê”. O Menino repetia no íntimo o nome de cada coisa: “A poeira, alvissareira (…). O veado campeiro: o rabo branco. As flores em pompa arroxeadas da canela-de-ema. O que o Tio falava: que ali havia ‘imundície de perdizes’. A tropa de seriemas, além, fugindo, em fila, índio-a-índio. O par de garças. Essa paisagem de muita largura, que o grande sol alagava”.

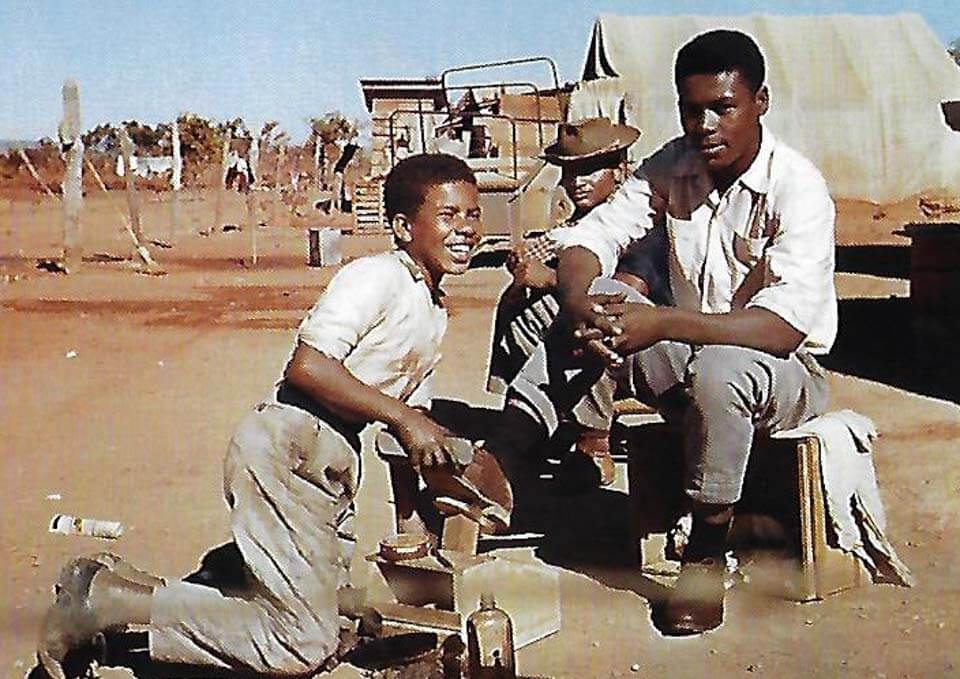

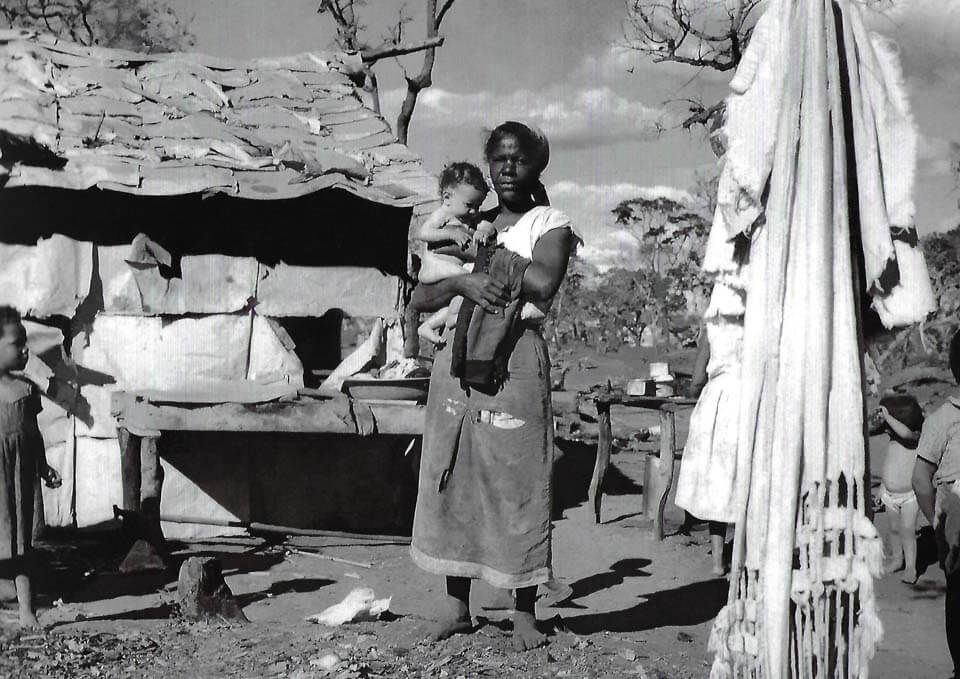

Não demorou e a cidade escrita nos livros de Ana Miranda, cearense, e de Guimarães Rosa, mineiro, tinha suas próprias crias, os primeiros candanguinhos, a maioria filhos dos candangos que batiam concreto para erguer os palácios de Brasília. Um deles, Gersion de Castro, nasceu numa invasão gigante, a Vila do Iapi, na entrada do Núcleo Bandeirante. Filho de um carpinteiro, Lourenço, e uma doméstica, Francisca, Gersion cresceu no velho acampamento dos operários que construíram a Barragem do Paranoá.

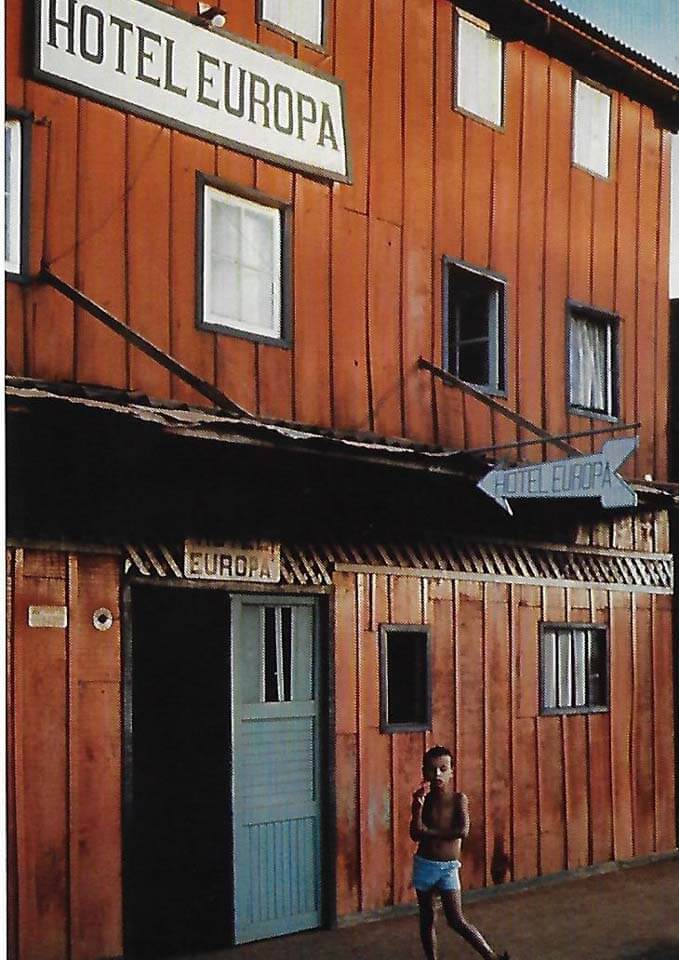

Gravou nos olhos a paisagem que nada tinha de fantasmagórica nem de idílica. Era bruta, empoeirada e enlameada. Não tinha nenhuma parede de concreto, nenhum metro de asfalto. Toda ela era de madeira. Onde não tinha tábua, tinha chão vermelho.

Nele, os meninos jogavam bola, carregavam lata d’água, empinavam pipa (tinha um festival de pipa no Paranoá), subiam no pau de sebo, as meninas lavavam louça no jirau, punham a roupa para quarar no mato, e todos, meninos e meninas, nadavam no Lago Paranoá, que fazia não muito tempo havia atingido a cota 1.000 — a superfície da água estava mil metros acima do nível do mar, no topo do Planalto Central.

Essas imagens, Gersion de Castro registrou em uma série de pinturas e gravuras naïfs. Hoje, aos 50 anos, ele luta para criar o Museu Vivo da Memória do Paranoá, no lugar do antigo acampamento.

Brasília era uma estrela boiando no universo e, dentro dela, as crianças eram estrelinhas flutuando no cerrado. Nada tinha começo nem fim e essa percepção era democrática — no Plano Piloto e nas cidades-satélites nascentes. No Plano em construção, os meninos brincavam nas manilhas, cavernas de concreto esquecidas no canteiro de obras.

Nos arredores da Cidade Livre, um sem-fim de invasões, as crianças caçavam minhocuçu, minhoca gigante que apontava na terra vermelha. Ou catavam vagalumes para amassá-los contra as roupas, desenhando letras tão luminosas quanto fugazes (e trágicas). Os meninos viviam só de short e as meninas, de calcinha, sem que nisso se visse algum componente sexual. E todos descalços.

“Meu pé vivia trupicado”, conta Antônia Samir Ribeiro, candanguinha nascida no HJKO, Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 30 de novembro de 1959.

Os candanguinhos e as candanguinhas tinham duas peles, a de nascença e uma avermelhada que cobria o corpo, os cabelos, os cílios, penetrava nas unhas, empoava as bochechas e deixava uma auréola cor de ferrugem nos colarinhos das camisas. O banho era, sempre que possível, na bacia e, para alguns poucos privilegiados dos apartamentos nobres do Plano Piloto, nas banheiras. As crianças ficavam de molho que nem roupa muito suja.

Na seca, conta Ana Miranda, a “boca ficava rachada e saía sangue do nariz, no travesseiro”. Acontecia, então, uma mágica tipicamente brasiliense: “Quando íamos tirar o suéter, os cabelos estalavam, saíam faísca e ficavam arrepiados para cima, parecia desenho animado”. Era a eletricidade estática do ar seco, o pai explicava para as filhas, Ana e Marlui.

“Quase não passavam carros na rua” — escreve Ana — “nem havia rua na frente da casa, mas um campo deserto, esperando a grama. Brincávamos de pular nas valas, de subir nos morros e rolar. Andávamos de trator. Fazíamos fogueirinha e púnhamos arroz para cozinhar numa panela de ferro. Corríamos dos meninos, na guerra de mamona, que era uma fruta cheia de espinhos. Fazíamos bolhas de sabão soprando nos canudos de mamoeiro. Pulávamos amarelinha, com casca de banana, corríamos atrás dos redemoinhos vermelhos para ver se eles nos levavam até o céu, e brincávamos de nos esconder nos telhados das casas, que eram planos e longos”.

Carioca do Leme, o arquiteto Luiz Philippe Torelly chegou a Brasília aos 5 anos. “A gente brincava nas montanhas de areia, entrava nas obras, jogava finca, bafo-bafo, bolinha de gude e de pipa. Era o auge das brincadeiras, a pipa. Tinha a cruza, uma pipa contra a outra. ‘Pipa no alto não tem letreiro’, era o que se dizia. Não tinha esse negócio de ‘Ah, não quero cruzar.”

E todos corriam no cerrado, vencendo carrapatos, galhos secos, pedregulhos, para ver quem pegava para si a pipa derrotada.

Sempre descalços ou de chinelo de dedo, aventuravam-se em obras inacabadas, o Teatro Nacional, a mais desafiadora delas. Tão perigosa que um colega de escola de Torelly morreu ao cair no fosso da estrutura de Oscar Niemeyer. Não tinha mais de 10 anos.

Obra aberta e em movimento, Brasília era o parquinho que Juscelino, Lucio e Oscar deram de presente — sem nem mesmo imaginar — aos primeiros candanguinhos da nova capital. Uma HQ real, inesquecível e única. Nenhum deles jamais esqueceu.