A

professora Cybele Steger escuta essa pergunta todos os dias quando sai com a filha Marcella, de 3 anos. Aos dois meses de gestação, a docente percebeu algumas manchas vermelhas na pele e procurou um hospital. Na unidade de saúde, recebeu a notícia de que a menina nasceria com microcefalia decorrente do Zika vírus.

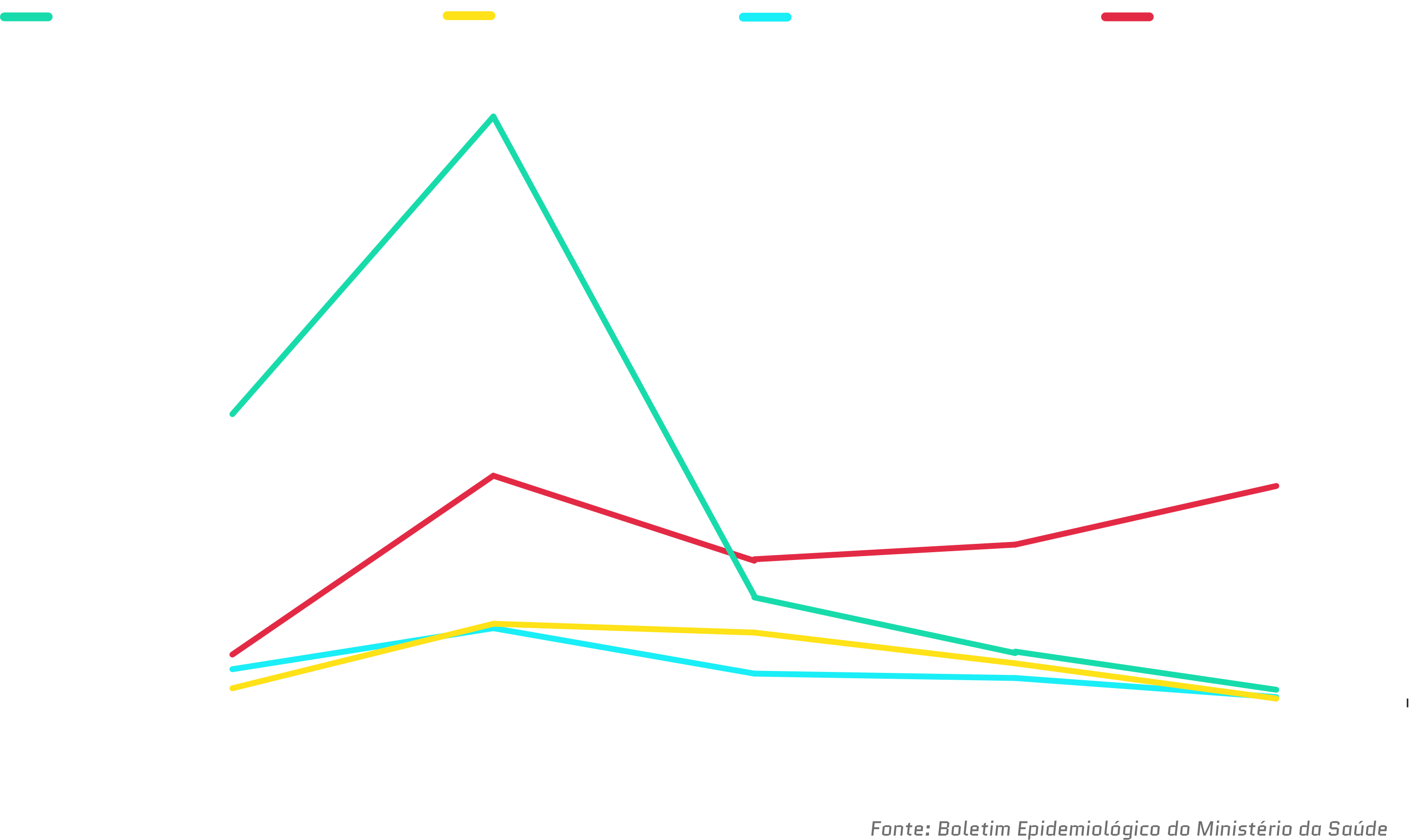

No Brasil, a epidemia começou em 2015. Médicos da Região Nordeste perceberam alta nos casos de recém-nascidos com má-formação do crânio e cérebro. Foram 1.799 casos. Em novembro do mesmo ano, pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, ligado à Fiocruz, conseguiram isolar o Zika vírus no corpo de uma criança infectada e comprovaram a relação entre a doença e a situação dos bebês. De 2000 a 2014, o Ministério da Saúde registrou apenas 164 ocorrências a cada 12 meses.

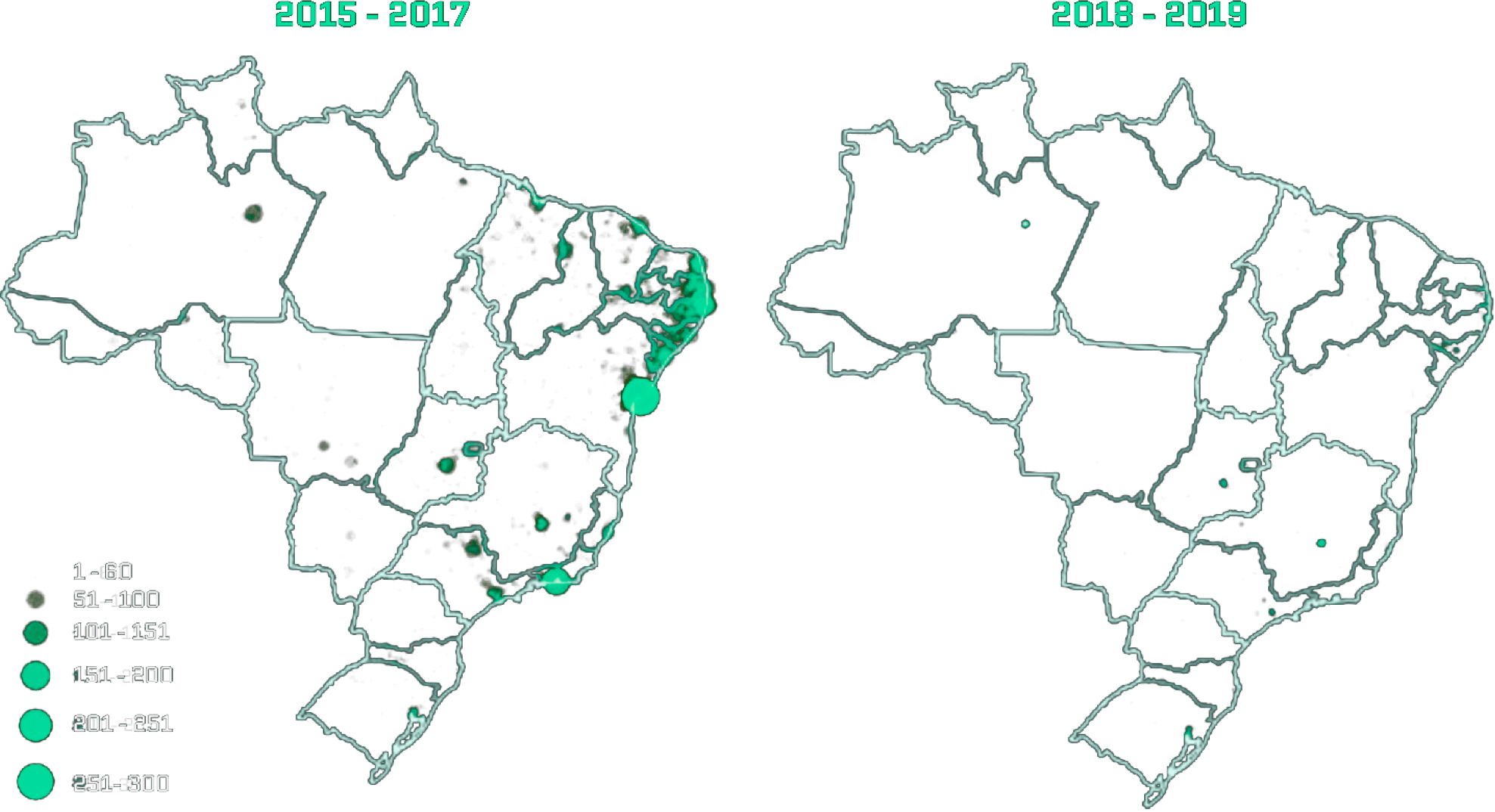

Mais de 70% dos casos de microcefalia aconteceram nos estados do Nordeste. A chamada “primeira onda” começou em março de 2015 e acabou em abril do ano seguinte. A segunda, de novembro de 2015 a agosto de 2016, apareceu um pouco mais ao sul do país.

A microcefalia por Zika atingiu o Centro-Oeste principalmente em fevereiro de 2016. Só no estado de Goiás, são 68 casos confirmados, mas a quantidade pode ser maior. Muitas famílias tentam, até hoje, comprovar o diagnóstico dos filhos com a Síndrome Congênita do Zika, como é chamado o conjunto de doenças (incluindo a microcefalia) dessa geração de bebês. Se as mães do Nordeste, que são muitas, já são historicamente invisíveis e enfrentam um sem-fim de problemas, as goianas não possuem nem os números para pressionar o governo e garantir seus direitos.

Distribuição dos casos confirmados de alterações no crescimento e desenvolvimento possivelmente relacionadas à infecção pelo vírus Zika

Abandonadas pelo Estado, elas buscam, em um cenário cada vez mais complicado, ajuda para custear a vida de uma criança com deficiência. Até 2019, a única opção era o Benefício de Prestação Continuada (BPC), um amparo mensal de R$ 998 por três anos para famílias que possuem renda doméstica de até um quarto do salário mínimo.

Mas o dinheiro é pouco frente às necessidades diárias das crianças. Os gastos ultrapassam os mil reais por mês com facilidade, e os critérios do BPC impedem dos pais trabalharem sob risco de ultrapassar o teto salarial — isso quando há um cônjuge empregrado, já que muitos maridos acabam abandonando as esposas.

Em muitos casos, o cuidado acaba nas mãos da mãe, deixada sozinha para lidar integralmente com um bebê que não senta, não fala, não se locomove sozinho, costuma ter convulsões e dificuldades de deglutição, precisa de estimulação diária e é acompanhada por várias especialidades médicas. Tudo isso em uma sociedade despreparada para lidar com a deficiência.

“Recebi a notícia da microcefalia da minha filha em uma sexta-feira. Chorei o final de semana inteiro. Era assustador não saber como ia ser dali para a frente. Minha única certeza era: a minha família ia estar ao meu lado, mas a sociedade, não. Não fiz enxoval porque fiquei com medo de ela morrer logo depois do parto”

Cybele Steger, professora

Separada do ex-marido, a professora e a filha Anna Luiza, 6 anos, cuidam dia e noite de Marcella. “Sou meio fisioterapeuta, meio médica, meio enfermeira, meio terapeuta ocupacional, meio psicóloga. Tudo ao mesmo tempo”, destaca Cybele. A educadora precisou largar o emprego para tomar conta das filhas. Além do BPC, ela recebe ajuda da família para se manter. Ironicamente, tudo indica que a dona de casa contraiu Zika vírus numa escola na qual trabalhava. No terreno vizinho, onde funciona uma filial da Vigilância Sanitária do estado, foi encontrado um foco de mosquitos.

A casa de um quarto da goiana, mantida pelos seus irmãos, tornou-se uma espécie de quartel-general para as mães da zika do estado de Goiás. Elas criaram a Associação de Microcefalia e outras malformações por Zika vírus (Amiz) em Goiás. O grupo, visto como um porto seguro por quem necessita de informações sobre o assunto, tem por objetivo orientar as famílias com filhos nessa condição.

“Essas crianças mostram um amor tão incondicional, só pelo olhinho a gente já se derrete. É diferente o sentimento, o carinho. Eu sou mãe, né? Mãe sonha alto, quero vê-la dançando, correndo, pulando. Mas também tenho o pé no chão. Aprendi muito com a chegada da Marcella, eu era uma pessoa muito ansiosa e fazia planos de um ano para frente — se não desse certo, ficava arrasada. Agora, a gente vive um dia de cada vez, vence uma batalha de cada vez. Quero tudo para ela, mas no tempo dela. Se não acontecer, tudo bem. Minha filha vai ser amada do mesmo tanto”, ressalta Cybele.

A doença

O zika é um flavivírus que pertence à família Flaviviridae, a mesma da dengue, chikungunya, febre do Nilo Ocidental e febre amarela. É considerado um arbovírus por ser transmitido, principalmente, pelo mosquito Aedes aegypti. Apesar de serem espalhadas pelo mesmo inseto e terem sintomas semelhantes, essas doenças são completamente diferentes.

“Os sintomas causados pela zika são um pouco mais brandos do que os observados na dengue e chikungunya. De forma geral, o paciente tem febre, manchas avermelhadas pelo corpo, dores nas articulações, principalmente em suas extremidades, acompanhada de inchaço e irritação, além de vermelhidão nos olhos”, explica a professora Kelly Grace Magalhães, pesquisadora do Laboratório de Imunologia e Inflamação do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília (UnB). Os desconfortos duram entre três e sete dias e, de forma geral, a doença não é grave — alguns pacientes, inclusive, passam por ela sem nem perceber, isso porque o corpo se encarrega de resolver a infecção.

De 2015 a 2019

Porém, a enfermidade pode gerar complicações graves. Em alguns casos, a virose causa comprometimento neurológico e alterações autoimunes, podendo desencadear a Síndrome de Guillain-Barré. Essa, sim, traz risco de morte.

“O vírus tem preferência por tecido neurológico; células do sistema reprodutor masculino; e células que o levem até a placenta e às oculares, o que explica a vermelhidão característica da infecção”, assinala a especialista. O zika é encontrado ainda no sêmen, nas secreções vaginais e na urina, caracterizando comprometimento do trato reprodutivo, tanto do homem quanto da mulher — por essa razão, pode ser transmitido sexualmente. Portanto, além dos cuidados com a água parada e o uso de repelente, o preservativo é importante.

A pesquisa de Kelly é, especificamente, sobre como o vírus que chega ao testículo de homens se relaciona com a infertilidade — há alguns casos já relatados na literatura médica de pessoas estéreis depois da virose. “Temos estudado como o zika infecta células específicas dentro do órgão de maneira a comprometer os espermatozoides, levando à infertilidade”, pontua.

Segundo a docente, há vários grupos internacionais produzindo vacina para o zika. Os pesquisadores da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, já criaram um medicamento usando o vírus atenuado, testado em camundongos e macacos. Atualmente, o remédio está sendo estudado em humanos adultos. “Porém, essas vacinas ainda estão em desenvolvimento e precisam ser aprimoradas até se tornarem seguras e eficazes para serem usadas de forma eficiente”, frisa.

A epidemia

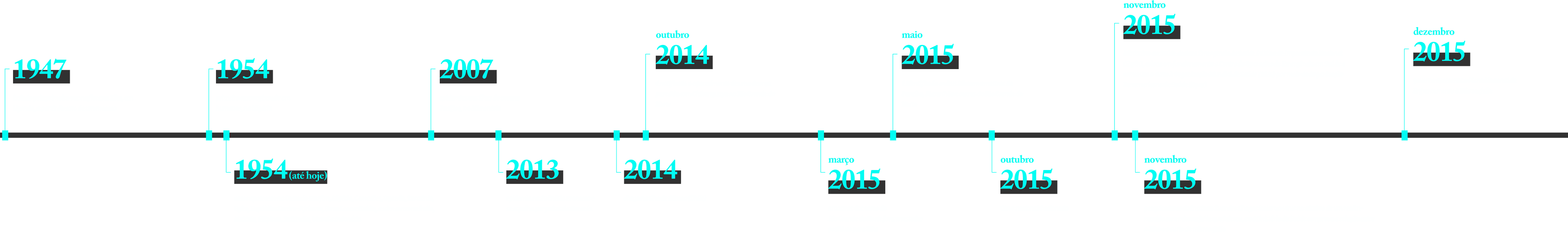

Apesar de ser um assunto muito explorado, ainda não há consenso sobre como a zika teve início no Brasil. Segundo a antropóloga Debora Diniz, no livro Zika: do Sertão Nordestino à Ameaça Global, os especialistas especulam se o vírus, identificado em Uganda, na África, em 1947, chegou à América pelo Campeonato Mundial de Va’a, um tipo de canoagem polinésia, que aconteceu em agosto de 2014, no Rio de Janeiro. Também existe a possibilidade de ele ter entrado no país na Copa do Mundo de Futebol, em julho de 2014, ou ainda mais cedo, na Copa das Confederações, em junho de 2013.

O DNA da zika que circula no Brasil é da linhagem asiática, o mesmo responsável por uma epidemia na Polinésia Francesa em 2013. Como não se sabe quem foi o paciente zero, a pessoa que entrou no país com o vírus no organismo, é difícil definir exatamente como começou o surto por aqui. O importante é: ele encontrou uma colônia descontrolada de Aedes aegypti. Os mosquitos funcionaram como o tipo mais rápido e eficiente de vetor.

Sabe-se com certeza que, em outubro de 2014, uma doença nova, com sintomas similares à chikungunya e parecendo uma forma atenuada da dengue, foi reportada no Rio Grande do Norte. Só em abril de 2015 confirmaram a informação de que a virose era, de fato, zika. A descoberta só aconteceu graças aos médicos Kleber Luz, do Rio Grande do Norte, e Carlos Brito, de Pernambuco, clínicos que perceberam a doença “misteriosa” e não sossegaram enquanto não definiram exatamente o diagnóstico.

Linha do tempo

Alguns meses depois, quando ainda se discutia a epidemia de zika, um grupo de neuropediatras começou a perceber aumento expressivo nos casos de microcefalia de fetos e recém-nascidos.

Adriana Melo, uma das médicas conhecidas no mundo inteiro por fazer a relação entre o vírus e a má-formação, desconfiou primeiramente de um citomegalovírus (a microcefalia pode ser causada por diversos fatores, como os genéticos ou infecção por rubéola, por exemplo). Em novembro de 2015, conseguiu provar em laboratório: o zika tinha a ver com aquela nova doença. Logo depois, o Ministério da Saúde comprovou o vínculo.

Os bebês de mães diagnosticadas com zika na gestação tinham calcificações subcorticais severas no crânio, alguns com volume extra de pele na cabeça, indicando que o cérebro teve alguma interrupção no desenvolvimento progresso normal. Nem todas as crianças nasciam com o tamanho da cabeça diminuído, mas apresentavam outros problemas, como atraso global de desenvolvimento, assimetria da face, dificuldade de deglutição, audição e visão comprometidas, irritabilidade, convulsões e tremores, pés e mãos contorcidos. Esse conjunto de fatores foi chamado de Síndrome Congênita do Zika.

“A principal característica é uma microcefalia grave. Em aproximadamente 85% das crianças, o perímetro encefálico baixo é evidente no nascimento e a maioria tem um comprometimento grande. O tratamento é uma estimulação individualizada voltada para facilitar os cuidados do dia a dia, como alimentar, dar banho, facilitar o sono, transportar. Para isso, os bebês precisam estar bem de saúde. Mas por conta da lesão cerebral, eles têm condições clínicas desfavoráveis, como a epilepsia de difícil controle”

Eliana Valverde, da liderança da Pediatria do Desenvolvimento da Rede Sarah

Segundo a médica, não é possível reverter o quadro: a ciência não tem a cura para lesão cerebral por malformação. É preciso descobrir qual é o potencial do cérebro de cada criança e proporcionar condições favoráveis para que ela manifeste a sua capacidade de desenvolvimento. Daí a importância do estímulo.

Atendendo crianças com a síndrome desde a epidemia, em 2015, Eliana trabalha com os pequenos já na fase dos quatro anos. “A maioria dessa população tem esse grave problema de desenvolvimento, não tem forma efetiva de comunicação e a maioria precisa de cadeira de rodas para a locomoção. Se você pensa em desenvolvimento, o neném primeiro firma o pescoço e depois senta com seis meses, mais ou menos. Aos quatro anos, o bebê ainda não é capaz de sentar sem apoio. Podemos falar em prognóstico desfavorável para marcha independente. Dos meus pacientes, só três conseguem andar”, relata a profissional.

Apenas seis crianças atendidas no Sarah tentam se comunicar, mas são palavras isoladas. Elas não chegam a formar frases. Eliana acredita que todo paciente com comprometimento intelectual grave é capaz de interagir por meio do olhar, de um sorriso, mas de forma muito atrasada para a idade. “É uma doença devastadora para o sistema nervoso central. Na maioria dos casos, o comprometimento é muito grave, o que gera dependência pela vida inteira”, salienta.

Ainda assim, o diagnóstico é recente e não se pode dizer que a zika é uma doença conhecida. Por isso, as metas propostas são a curto prazo, a fim de controlar as condições clínicas e dar tempo ao tempo. “É melhor falar no presente”, frisa.

A reportagem esteve duas vezes com as mães de Goiânia, em maio e novembro de 2019. O crescimento das meninas é visível (por coincidência são todas do mesmo sexo), mas novas dificuldades apareceram com o passar do tempo. As duas mais velhas, por exemplo, precisaram fazer cirurgia no estômago e, agora, se alimentam por sonda. As mães-cuidadoras precisaram também aprender a utilizar um aspirador de saliva para usar nas crianças que não sabem deglutinar.

É culpa do Estado?

Segundo o relatório Epidemia do Vírus Zika e Microcefalia no Brasil: Emergência, Evolução e Enfrentamento, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a resposta do governo brasileiro para a epidemia de zika pode ser considerada relativamente rápida. A técnica Leila Posenato Garcia assina o texto e explica que, ao detectar a forte presença do vírus no país, o Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs) logo foi acionado. O mecanismo da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde é o responsável pelo manejo de crises agudas e por emergências epidemiológicas.

O governo declarou também Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), que leva medidas urgentes de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. O Ministério da Saúde comunicou o surto à Organização Mundial de Saúde (OMS) por meio da Organização Pan-americana de Saúde (Opas) e elaborou o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia.

De acordo com o Boletim Epidemiológico Especial sobre a Síndrome Congênita Associada à Infecção pelo Vírus Zika, publicado pelo Ministério da Saúde em 06/12/2019, a rede de atenção à pessoa com deficiência do Sistema Único de Saúde (SUS) conta com 2.649 serviços de reabilitação, sendo 230 Centros Especializados em Reabilitação (CER) no país. A maioria dessas unidades fica em estados do Nordeste e Sudeste.

O documento ainda explica que o Ministério da Saúde contratou cerca de 150 pesquisas no valor de R$ 440 milhões, financia 70 pesquisas no valor de R$ 65 milhões e apoia o desenvolvimento de vacinas contra a zika via Fiocruz com quantia aproximada de R$ 15 milhões. As estratégias adotadas são voltadas ao desenvolvimento de tecnologias para diagnóstico, tratamento, vacinas e controle vetorial.

Porém, apesar de o governo considerar as medidas eficientes, as mães da zika alegam que a culpa da epidemia é, no fim das contas, do Estado. Não é coincidência que a população mais afetada pela zika e, consequentemente, a síndrome congênita, tenha sido a mais pobre do nosso estrato social. O mosquito se prolifera onde pode: na água parada armazenada em casas onde o fornecimento intermitente obriga as famílias a estocar o líquido; nas poças de água da chuva resultantes da ausência de sistema de escoamento pluvial; e nos lixões ao ar livre criados pela falta de saneamento básico.

“É uma epidemia da pobreza, muito maior do que de saúde pública. O surto reflete a desigualdade no Brasil e uma história de abandono de mulheres. A epidemia tem gênero, cor e escolarização”

Luciana Brito, psicóloga, doutora em saúde pública pela Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora da Anis – Instituto de Bioética

Com base em dados do estudo Microcefalia no Brasil: Prevalência e Caracterização de Casos do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (Sinasc), de Fátima Marinho, publicado na revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, do SUS, em 2016, 51% das mães que tiveram zika na gravidez têm menos de 24 anos, 77% são negras ou pardas e 27% têm menos de oito anos de escolaridade.

Para a psicóloga Luciana Brito, o que aconteceu foi uma emergência de saúde pública e o governo precisa garantir a saúde dos cidadãos, pois isso está previsto na nossa constituição. “Obviamente o Estado é responsável. Em algum momento da história (em 1950, 1960 e em 1973), conseguimos erradicar o mosquito, e ele voltou. Temos um desafio com o saneamento básico e a resposta tem sido muito lenta”, critica a especialista.

Em setembro de 2019, pesquisadores do Instituto D’Or (IDOR), Fiocruz, UFRJ e UFRPE publicaram uma descoberta que corrobora ainda mais a hipótese de que o governo tem parcela de culpa na epidemia de microcefalia. A pesquisa aponta: a saxitoxina, uma toxina liberada pela cianobactéria Raphidiopsis raciborskii, encontrada em reservatórios de água, acaba piorando a ação do vírus da zika no cérebro do bebê, acelerando a morte das células neuronais.

A partir de experiências feitas com camundongas grávidas e minicérebros humanos, os estudiosos observaram destruição das células duas vezes maior quando a saxitocina foi associada ao zika. Segundo o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua), a toxina foi observada em metade dos municípios do Nordeste, ao passo que, no Sudeste, a porcentagem cai para 25%. Os resultados ainda são preliminares e precisam ser comprovados: não foram realizados testes para verificar se a saxitoxina está presente no organismo das mães de bebês com microcefalia, por exemplo.

Em nota ao Metrópoles, o Ministério da Saúde afirma que os dados registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) até o momento não “sugerem ocorrência de epidemia de zika no país”, apesar de reconhecer que foram confirmados casos em todas as unidades da Federação, menos no Acre.

Ainda segundo o órgão, o aumento acelerado e desordenado dos centros urbanos, além de fatores ambientais e ecológicos típicos de países de clima tropical são responsáveis pela proliferação do Aedes aegypti e, consequentemente, pela dificuldade em eliminá-lo. “Por isso, é importante que todos (governo e sociedade) permaneçam em constante cuidado para evitar e eliminar os criadouros do mosquito”, destaca a nota.

Pela complicada dinâmica de transmissão, que transcende o setor da saúde, o ministério reconhece que as intervenções sobre o problema do mosquito são de difícil implantação. Porém, o comunicado da pasta não responde à pergunta da reportagem sobre a responsabilidade do governo sobre a epidemia de zika e, consequentemente, a síndrome congênita do zika.

Problema social

Luciana denuncia que as mulheres, as mães da zika, enfrentam amplo espectro de dificuldades. Passando pela falta de transporte a um centro de saúde especializado até a exaustão completa pelo malabarismo de dar conta, muitas vezes, de uma criança especial que demanda cuidado integral. Além disso, a maioria tem outros filhos. E mais: a preocupação com o sustento da própria família, tendo em vista que essas pessoas não têm tempo para trabalhar.

“É um completo desamparo. Quem mora nas capitais ainda precisa lidar com a discriminação de uma sociedade que não está preparada para receber pessoas com deficiência”

Luciana Brito, psicóloga, doutora em saúde pública pela Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora da Anis – Instituto de Bioética

O problema do transporte é um dos maiores da vida de Kamilla Lima, 17, e Samuel Miranda, 25, pais da pequena Lavínia, 2. O casal mora em Itaberaí, uma cidadezinha a 92 quilômetros de Goiânia, onde não há centro de atendimento a crianças com deficiência. A solução é acordar às 3h quatro vezes na semana e embarcar em ônibus da prefeitura que leva 51 pessoas à capital do estado em busca de tratamento. A família chega ao Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER) às 8h, passa por todas as sessões e consultas indicadas para a filha e só está liberada ao meio-dia. O transporte só volta para a cidade às 17h.

No tempo restante, ou os três ficam em um abrigo de passagem, ou visitam outras especialidades médicas não oferecidas pelo centro. Qualquer deslocamento é custeado pelo casal, assim como a alimentação. Kamilla foi mãe aos 15 anos, abandonou a escola no final do ensino fundamental, e o relacionamento com o pai de Lavínia acabou aos oito meses de gravidez, antes mesmo de ela ser diagnosticada com zika e a bebê, com microcefalia.

No hospital, os médicos contaram a notícia com medo de Kamilla, como outras mães, decidir abandonar a criança para trás. Sem entender direito o que significava a doença da filha, ela cuidou da pequena como qualquer recém-nascido.

“Antes de descobrir a gravidez, tive umas manchinhas, mas nem me preocupei. Quando ela nasceu, não sabíamos o que era, só víamos a cabeça pequena, fui descobrindo depois. Fiquei preocupada com o futuro dela, mas não senti nenhuma mágoa ou sentimento ruim”

Kamilla Lima, mãe

Alguns meses depois, o cientista da computação Samuel chegou à cidade para passar férias, vindo do Maranhão. Os dois se conheceram na igreja, onde a comunidade acabou inventando um casamento meio arranjado. Ele se apaixonou primeiro por Lavínia. “Ela me fez ficar. É um amor diferente, não tem explicação”, afirma o rapaz.

Samuel praticamente adotou a pequena, largou o emprego no Maranhão, alugou sua casa e se mudou para o lar que Kamilla herdou do pai. Mais familiarizado com a tecnologia, começou a pesquisar sobre a microcefalia por zika. “O choque não foi tão grande porque fomos descobrindo aos poucos como seria a nossa vida, as barreiras que teríamos de enfrentar. Muita gente não consegue conviver com a ideia de uma criança especial, mas nós não a achamos diferente. Ela tem o tempo dela, e estamos nos habituando. O amor por ela nos uniu”, conta a mãe da menina.

Além de procurar tratamento adequado para dar as melhores chances de desenvolvimento à filha, o casal solicitou ao governo o BPC. Os dois não trabalham: além de ser quase impossível conseguir um emprego que os libere quatro vezes por semana, a mãe de Lavínia tem um problema nas costas e não pode carregar a filha por muito tempo, tornando a presença de Samuel ainda mais imprescindível.

A família sobrevive de pequenas vaquinhas e rifas, doações feitas pela igreja, do aluguel da casa de Samuel no Maranhão e das ajudas esporádicas dos pais dele. Ainda assim, os dois não conseguiram o benefício. “Eles vieram aqui, viram nossas condições de moradia: uma casa arrumadinha, bem localizada, tem uma TV de tela plana, e decidiram que não precisamos do benefício. Não levaram em conta a nossa falta de fonte de renda e a ajuda financeira de parentes”, pontua Samuel.

O casal entrou com recurso e segue batalhando pelo dinheiro, direito de Lavínia. Outro problema é a dificuldade em atestar sem dúvidas de que a microcefalia da menina é decorrente da zika: os exames disponíveis não acusam a presença do vírus, apesar da análise clínica dos especialistas, e por isso não são considerados confiáveis.

Com medo de perder o transporte para Goiânia (o contrato do governo com o posto de gasolina e com a casa de apoio já caiu algumas vezes), Samuel e Kamilla estão se organizando para vender a casa onde moram e alugar algo na capital do estado para possibilitar o acesso de Lavínia ao tratamento sem interrupções.

“O governo falha demais com a gente. Não tem fiscalização, acompanhamento, estrutura. Lavínia esperou mais de oito meses pelas botinhas e pela cadeira de rodas, que era inadequada para crianças pequenas. Ela está ficando muito pesada para carregar no colo. Tudo o que ela precisa é para ontem, não dá para esperar”, reclama o cientista da computação.

Além da ajuda no dia a dia, Samuel acredita que é necessário continuar debatendo o problema e divulgar a situação das vítimas da epidemia hoje. “Se você procura informações sobre o zika, as pessoas falam de erradicação. Mas conhecemos várias gestantes com suspeita da doença atualmente. Ainda está acontecendo”.

MP e STF

Até 2019, as mães de crianças com Síndrome Congênita do Zika tinham apenas uma opção de ajuda financeira ofertada pelo governo brasileiro. O Benefício de Prestação Continuada é um salário mínimo oferecido pelo INSS para pessoas com deficiência cujas famílias ganhem no máximo um quarto de salário mínimo por mês.

O corte de renda é um ponto muito criticado por quem precisa do benefício: se um dos responsáveis consegue trabalhar, por exemplo, a família perde o dinheiro do governo. Alguns casais chegam a se divorciar para que uma das partes possa continuar tendo salário fixo. Ao mesmo tempo, os gastos ultrapassam com facilidade os quase mil reais do BPC. Segundo o Ministério da Cidadania, 3112 crianças nascidas entre 2012 e 2015 recebem a ajuda atualmente.

“A mãe tem ainda que entrar na fila da perícia médica do INSS, algumas ficam três, quatro meses na fila. Se uma família pede o BPC, é porque está em uma situação de vulnerabilidade social muito grande e qualquer real faz muita diferença na renda doméstica”

Luciana Brito, psicóloga, doutora em saúde pública pela Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora da Anis – Instituto de Bioética

Em setembro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro publicou a Medida Provisória nº 894, que, com força de lei, cria pensão vitalícia de um salário mínimo para as crianças com “microcefalia decorrente do Zika Vírus”, independentemente da renda familiar. Apesar de melhorar a situação, a MP tem, pelo menos, dois problemas sérios: nem todo paciente diagnosticado com síndrome congênita tem microcefalia e, para migrar para a pensão, é preciso conseguir primeiro o BPC.

A medida provisória ainda tramita no Senado, e já sofreu algumas alterações em sua passagem pela Câmara dos Deputados, como a troca do termo “microcefalia” por “síndrome congênita do zika” no texto original. Segundo informações transmitidas para as mães, a norma será editada dessa forma, mas, futuramente, talvez ofereça mais benefícios — um deles seria o aumento da pensão.

Ao mesmo tempo, corre há dois anos no Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 5.581) que pretende rever a Lei nº 13.301, de junho de 2016, publicada pelo ex-presidente Michel Temer. Alguns pontos da legislação já foram revistos depois da MP de Bolsonaro.

“Os direitos constitucionais dessas mulheres foram violados e pedimos algumas coisas básicas para garantir a saúde delas e das crianças. Em primeiro lugar, um BPC universal, sem recorte de renda e sem data de validade. Depois, acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva para elas terem o direito a fazer um planejamento familiar, como garante a nossa constituição. Elas também precisam ter acesso ao conhecimento mais atualizado possível sobre a zika. Pedimos também transporte para levá-las ao serviço especializado e se este estiver a mais de 50 km de distância da residência, que ela receba o benefício para tratamento fora de domicílio”, assinala a psicóloga.

Além disso, o documento pede que a mulher gestante diagnosticada com zika e com sofrimento mental, se assim optar, possa interromper a gravidez. A lista de demandas é grande, mas o processo não teve tramitação alguma nos últimos dois anos. A matéria foi colocada na pauta da Suprema Corte algumas vezes, mas nunca foi, de fato, votada. “É muito impressionante como essas são vidas que parecem pouco importar, há outras prioridades”, lamenta a especialista.

A publicitária Rochelle Alves, 29, é mãe de Hickelly Mariah, 3, e sofre na pele com os obstáculos colocados pelo governo para o acesso ao benefício que, para ela, é um direito. Morando a 22 quilômetros de Goiânia com o marido, Henrique César, 32, e a filha Ashiley Alves, 9, a goiana se tornou uma das vozes mais ativas na busca pela indenização do Estado.

O primeiro a pegar zika na casa da família foi Henrique. Com medo das notícias que contavam o estrago causado pelo vírus no cérebro do feto, o contador foi quase excluído do convívio com a esposa. Dormiam em quartos separados e não compartilhavam nem talheres limpos. Rochelle só andava de manga comprida e passava repelente o dia inteiro. Mas não teve jeito. Acabou pegando o vírus no terceiro mês.

“Bloqueei tudo que fosse relacionado ao assunto. Não queria saber. Estava ocupada trabalhando, estudando, e seguindo a minha vida. Não tinha tempo. Foi até bom, não me preocupei antes da hora. No sétimo mês de gestação, o perímetro encefálico começou a dar diferença e só aí caiu a ficha”

Rochelle Alves, publicitária

A rotina de cuidados com Hickelly basicamente impede o casal de manter um emprego. Rochelle fica de olho na filha o dia inteiro, viaja quase diariamente ao CRER para as consultas, fica atenta a convulsões, além de administrar os remédios e, agora, também a alimentação parenteral da pequena. “A gente não tem perspectiva nenhuma de como vai ser o futuro, e isso é muito duro. Segundo os médicos, ‘só o tempo vai dizer’, e isso bate no coração de uma mãe que está tentando assimilar tudo como um punhal”, desabafa.

Henrique não consegue mais trabalho fixo: precisa levar a filha e a esposa de carro para o CRER praticamente todos os dias. O trajeto de transporte público é complicado. Ou o condutor do ônibus passa direto, ou alega que o veículo já está muito cheio para encaixar a cadeira de rodas da criança. É ele também quem corre atrás do leite que a prefeitura devia prover, mas vive em falta na farmácia, e precisa estar sempre disponível caso a filha necessite ser internada. Hoje, ele trabalha como motorista de aplicativo e entregador de comida.

O casal gasta com Hickelly, em um mês sem imprevistos (isso quase nunca acontece), cerca de R$ 1.094 reais. Depois da cirurgia que colocou uma sonda no estômago da menina, e quando falta o leite, essa quantia salta para R$ 2.800. Para uma família sem renda fixa, o BPC já não seria suficiente — mesmo assim, o benefício não foi aprovado. Segundo os responsáveis pela perícia, os pais da criança possuem ensino superior e são capazes de trabalhar, além de serem proprietários da casa onde moram. Só não levaram em consideração que não sobra tempo para desempenhar atividades e que o imóvel ainda não está quitado – há várias prestações mensais até a dívida terminar. “A gente vive de favor e da boa vontade dos outros”, conta a publicitária.

Custo mensal de cuidado

Despesas fixas – Hickelly

Imprevistos

Rochelle e Henrique entraram com processo judicial questionando a decisão do INSS e conseguiram um BPC provisório, que acabou no final de novembro de 2019. Na véspera, solicitaram a migração para a pensão prometida pela MP. A ação ainda está em análise. “Quem devia estar jogando com a gente, está jogando contra. Quando podem dificultar, dificultam”, reclama a dona de casa.

A mãe de Hickelly faz questão de estar à frente da discussão. Considera que a sociedade precisa conhecer sua filha. E, ao ouvir as histórias de outras mães, descobriu o poder de colaborar com as demais famílias e incentivar o debate: assim nasceu a ideia da Amiz, a associação das mães da síndrome congênita do zika de Goiás.

Rochelle também se tornou ativista, e em todas as consultas públicas sobre as indenizações, BPC, ou canabidiol (Hickelly utiliza o medicamento), vem a Brasília. Sensibilizou políticos para a causa e até reunião com a ministra Carmen Lúcia, do STF, já conseguiu. Tudo com a filha a tiracolo. “Eles precisam vê-la para acreditar no que estamos falando. Foi negligência de saúde pública e nada foi feito pela gente e pelas nossas crianças. O suporte disponível é mínimo e insuficiente”, salienta.

Outro problema é que o CRER, o centro de referência onde os pacientes recebem todo o tratamento, vem sendo diminuído e, segundo as mães, há cada vez menos profissionais especializados. E, aos três anos, essas crianças com síndrome congênita do zika estão recebendo alta. De acordo com a Secretaria de Saúde de Goiás, o serviço de reabilitação continua sendo ofertado pela instituição, mas, como houve expressiva redução de casos novos da doença, o número de vagas destinadas a esse público foi reduzido.

“Ressaltamos ainda que os serviços prestados aos pacientes com microcefalia já em atendimento no CRER continuam sendo ofertados normalmente. Nesses casos, o hospital disponibiliza avaliações com médicos especialistas e terapias de estimulação com equipe multiprofissional completa”, explica o órgão, em nota, ao Metrópoles.

Sem nada

Em uma casa sem pintura nas paredes em Aparecida de Goiânia, com panos no lugar de portas, quem entra logo escuta o choro de duas crianças. O pranto anuncia a tragédia pessoal de Eduarda Cavalcante e Rocha, 20. Aos 15 anos, a garota sofreu um acidente grave de motocicleta e só dois anos depois conseguiu fazer cirurgia na coluna para diminuir a dor e tirá-la de uma cadeira de rodas. Para a recuperação mais rápida, o médico recomendou: não engravide pelos próximos dois anos.

Não durou nem três meses. Com histórico de gêmeos na família, Eduarda engravidou do namorado e descobriu que carregava dois bebês na barriga, um menino e uma menina. Logo no começo da gestação, a rua inteira foi acometida por uma epidemia de dengue: há um matagal próximo da comunidade onde ela mora e nem todos os vizinhos são tão cuidadosos com a água parada. Ela mesma teve zika no terceiro mês, mas só descobriu depois do parto: acreditava ser gripe.

No sétimo mês de gravidez, Eduarda descobriu que, na verdade, esperava três bebês. Derick, Heloísa e Eloá. “Foi uma mistura de sentimentos, de amor, com preocupação”, lembra. Douglas, o namorado, foi morar na mesma casinha inacabada onde ela vive até hoje com a tia Renata Cavalcante, 32, e a irmã Ana Júlia Tavares, 14. O exame morfológico, que pode apontar má-formação nos fetos, é cobrado por criança — Eduarda não tinha dinheiro para pagar por três e, só no dia do parto, a jovem, então com 18 anos, descobriu o pior. Dois dos três recém-nascidos tinham microcefalia por zika.

As duas meninas receberam novos nomes devido ao acontecimento. Rebeka e Hadassa, inspirados em personagens bíblicos. “Eu me desesperei. Chorei muito, fiquei assustada. Três já é difícil, imagina duas especiais. Fiquei em pânico”, relata a jovem.

Douglas e Eduarda voltaram para casa com três crianças, duas especiais, e pouca ideia do que fazer dali para a frente. A mãe do trio entrou com o pedido do BPC, concedido apenas para uma das filhas (ela luta na Justiça para tentar o benefício da outra), conseguiu duas vagas no CRER e ajuda da Prefeitura no sentido de levá-las duas vezes por semana a Goiânia para as estimulações e consultas.

Porém, um ano e cinco meses depois do nascimento dos trigêmeos, em março de 2019, Douglas, o pai das crianças, foi assassinado dentro de um carro. A polícia suspeita de acerto de contas. Eduarda perdeu o marido, o amor, o par de mãos para ajudar com os filhos e o responsável por trazer dinheiro para casa. Ficou sem chão. “Meio aérea, sabe? Até hoje está difícil, não consigo acreditar”, diz a viúva. Sem saber o que fazer, acabou perdendo a vaga das meninas no CRER por três meses.

Hoje, Eduarda, os três filhos, a tia e a irmã vivem com apenas o salário mínimo do BPC. O dinheiro que muitas famílias gastam integralmente com a criança sustenta seis pessoas na casa da Família Cavalcante. “Falta tudo aqui em casa, a gente precisa de ajuda. É impossível trabalhar, uma pessoa para ficar com os três é muito difícil, eles são muito dependentes da gente. Graças a Deus tenho a minha família para ajudar”, desabafa.

No dia em que a reportagem visitou Eduarda e os pequenos, a jovem passou o dia inteiro indo ao fórum de Justiça para tentar audiência referente ao BPC, voltou a residência para procurar exames e retornou ao órgão público — um caminho impossível para uma mãe solteira com trigêmeos, sendo dois especiais. Sem a tia, não conseguiria nem sair de casa para lutar pelos direitos das filhas.

A necessidade de informação

A maioria dos pais de crianças com a síndrome congênita da zika vive em uma eterna encruzilhada, em que é preciso tomar decisão complexa para seguir a vida. Há duas opções: trabalhar – o que implica deixar o filho em uma creche ou com outra pessoa – ou abandonar o serviço e se dedicar 100% do tempo à estimulação e aos cuidados do filho. Com os altos custos do tratamento e valor insuficiente do BPC (que nem todos conseguem), é difícil se manter sem ajuda.

Ludmila de Souza da Silva, 35, planejou muito a gestação. Depois de quase uma década de casada, decidiu, com o marido, engravidar. O ano era 2016, e os noticiários começavam a falar sobre a microcefalia decorrente da zika, quando a síndrome completa ainda não era conhecida. Logo no início da gestação, a dona de casa teve uma gripe muito forte, com febre, dor no corpo e algumas manchinhas na pele.

A zika não foi diagnosticada, e o pré-natal seguia sem intercorrências. Até o sétimo mês, quando Ludmila teve descolamento de placenta. No ultrassom de emergência, o médico descobriu ser, a princípio, hidrocefalia, condição em que a caixa craniana se enche de líquido. Só no último exame, pouco antes do parto, foi constatado o baixo perímetro encefálico. No nascimento, veio a confirmação: Beatriz tinha, de fato, microcefalia.

“A gente perde o chão, é até difícil falar. É um medo do desconhecido, não sabemos como vai ser. A gente começa a pesquisar e acaba fazendo um terrorismo dentro da nossa cabeça. Não tinha ninguém para nos dar apoio. Foi como se tivesse aberto um buraco e me jogado dentro. Não foi fácil, e continua não sendo”

Ludmila de Souza, mãe

Em seu quarto dia de vida, Beatriz já estava no CRER fazendo exames para confirmar a Síndrome Congênita do zika. Até os cinco meses, a menina se desenvolveu bem: tinha firmeza de tronco e pescoço, mexia a mão, enxergava bem. Foi quando teve a primeira crise convulsiva e retrocedeu. “A gente vive recomeçando. Ela fica um tempo bem, avança, mas aí vem a crise e começamos tudo de novo”, explica a mãe.

Ludmila e o marido tentaram três vezes o BPC. Os três processos foram negados. Entraram na Justiça duas vezes, e ainda aguardam a resolução do caso. Apesar das altas despesas com a filha, além do financiamento do imóvel onde moram, o salário fixo do companheiro da dona de casa é um entrave para o benefício.

Por isso, Ludmila ainda precisa deixar Beatriz com uma cuidadora para trabalhar alguns dias da semana. “É isso, ou ela passa fome. Meu sonho é conseguir o BPC para poder cuidar da minha filha. O custo é muito alto, minha maior dificuldade é não ter condições de dar o tratamento necessário. Não temos apoio e respaldo. Somos nós por ela, e mais ninguém”, desabafa.

Foi apenas na Amiz que Ludmila encontrou alento e companhia. Descobriu outras mulheres passando pela mesma situação. “A gente não tinha acesso à informação, à realidade. Líamos apenas o conteúdo disponível na internet. Convivendo com outras mães, aprendi muito. Criamos uma família”, conta. A união dos parentes a fez perceber que o cuidado oferecido pelo governo não era suficiente. “Os nossos filhos estão aqui. Até hoje você chega ao CRER e vê recém-nascidos com a síndrome. Falta estrutura, não temos o mesmo suporte criado no Nordeste, de apoio para as mães. O Estado precisa admitir: nós existimos.”