Três brasileiras nascidas no começo do século 20 interferiram fortemente no destino da capital do país quando ela começava a ser construída. Mulheres muito diferentes umas das outras, uma delas mais diferente ainda. Cada uma, a seu modo e nas suas circunstâncias, influenciou o rumo da história.

Aqueles foram anos decisivos para as mulheres, os 1930/1940/1950. A industrialização e a urbanização, tão simbolicamente representadas por Brasília, mudaram a família brasileira. Como disse Antonio Candido, no ensaio The Brazilian Family (New York, 1951): “Impondo-se a participação da mulher no trabalho da fábrica, da loja, do escritório, a urbanização rompe o isolamento tradicional da família brasileira, rica ou pobre, e altera de maneira decisiva o status da mulher, trazendo-a cada vez mais para perto dos homens”.

A mistura de tanta gente vinda de lugares distintos, a potência de um projeto de cidade que sintetizaria o melhor do Brasil, a urgência que esquentava a alma de todos, tudo junto transformou a vida dessas três mulheres e de muitas outras. Brasília revolucionou o tempo e as relações sociais, as de gênero incluídas.

No começo, elas eram muito poucas. No Censo de 1959, havia 22 mil mulheres e quase o dobro de homens, 42 mil. Nos dois anos anteriores, era menos ainda, mas não há dados censitários do período. Foi nesse território predominantemente masculino que essas três mulheres moveram o eixo das relações de gênero para participarem concretamente da construção da nova capital do Brasil cheio de esperança.

Quando as três mulheres chegaram ao quadrilátero de 5.802 km², havia dentro dele dois pequenos núcleos urbanos, a centenária Planaltina, com 450 casas e algo em torno de 2,3 mil habitantes, e a pequena Brazlândia, com pouco mais de 70 casas e 400 moradores.

No mais, havia esparsos moradores em fazendas imensas, nas quais só se chegava a pé, a cavalo ou em carro de boi. Em janeiro de 1957, o Instituto Nacional de Imigração e Colonização estimou que os primeiros 2,5 mil candangos já moravam no quadradinho. Somados aos 2,7 mil moradores dos dois núcleos urbanos e aos poucos da zona rural, fez-se o primeiro censo, informal, do Distrito Federal: 6 mil habitantes.

A sergipana Neiva Chaves Zelaya era caminhoneira. Transportava material de construção para as obras de Brasília. Quando chegou ao quadrado, já havia sido motorista de ônibus, fotógrafa, agricultora, costureira. Tudo para dar conta de, viúva, criar quatro filhos. Em Brasília, as visões mediúnicas se intensificaram e a transformaram em Tia Neiva, fundadora do Vale do Amanhecer.

A goiana Mercedes Ribas Parada era normalista, mas foi como inesperada topógrafa que ela criou o mapa do Distrito Federal a partir dos dados que o marido, o engenheiro Joffre Mozart Parada, trazia. Sozinha e sob orientação de Joffre, varava madrugadas calculando a localização, as divisas e as características das fazendas que seriam desapropriadas para o surgimento do DF. Até então, o território cravado no centro do Brasil era apenas um retângulo demarcado por duas linhas secas, ao norte e ao sul, e dois rios, o Descoberto, a oeste, e o Preto, a leste.

A mineira Coracy Uchôa Pinheiro era mulher de Israel Pinheiro, o presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). Com dona Sarah Kubitschek, participou da fundação das Pioneiras Sociais, a instituição filantrópica que resultou na Rede Sarah. Intercedeu, em muitos momentos, para fazer chegar ao marido reivindicações importantes, que ele não ouviria se não fosse ela.

A seguir, a história de cada uma dessas três candangas das primeiras horas de Brasília.

O crédito de Mercedes Parada

Quando o Distrito Federal era nada, uma mulher participou efetivamente da feitura do mapa seminal do retângulo de 5,8 mil km². Seu marido, o engenheiro Joffre Mozart Parada, ia a campo buscar as informações, e Mercedes Ribas Parada transformava esses dados em planta cartográfica. Se houver uma escala que enumere os engenheiros mais importantes para a construção de Brasília, Joffre está no topo da lista. Ele e a mulher deram existência geográfica às fazendas de limites emaranhados, muitas delas sem nenhum registro oficial. Desapropriadas as terras, o marido de Mercedes pôde então fazer os cálculos geodésicos e topográficos que definiram o lugar exato onde o Plano Piloto seria construído.

Viúva, a normalista Mercedes se casara com o primo Joffre, amigo de infância. Em fins de 1956, a família se mudou de Goiânia para o recém-escolhido sítio onde a nova capital seria construída. Antes das obras, era preciso que o governo federal tivesse a posse das terras. O mais complicado era saber quem eram os donos daquelas lonjuras, e, caso houvesse, encontrar a cadeia dominial, delimitar o tamanho e os limites de cada uma e calcular a área de Cerradão, Cerrado, campo limpo, mata de galeria, veredas, nascentes, córregos, benfeitorias. Só com essas informações seria possível calcular o valor de cada desapropriação.

O engenheiro ia a campo e Mercedes, na casinha de madeira da Rua do Sossego, que até hoje está de pé na Candangolândia, se punha à tarefa miúda de ser uma espécie de Google Earth – munida de instrumentos mecânicos e aerofotogrametrias (fotos áreas que permitem mapeamentos com precisão topográfica). Varava o dia e a noite, dada a urgência de desapropriar as terras. Joffre havia ensinado à mulher as etapas do demorado e trabalhoso processo.

Com um planímetro, que mede superfícies planas, ia projetando no mapa do Distrito Federal o tamanho e o lugar de cada uma das 102 fazendas que passaram a fazer parte do DF. (Antes, elas pertenciam aos municípios de Planaltina, Luziânia e Formosa, que cederam terras ao novo território).

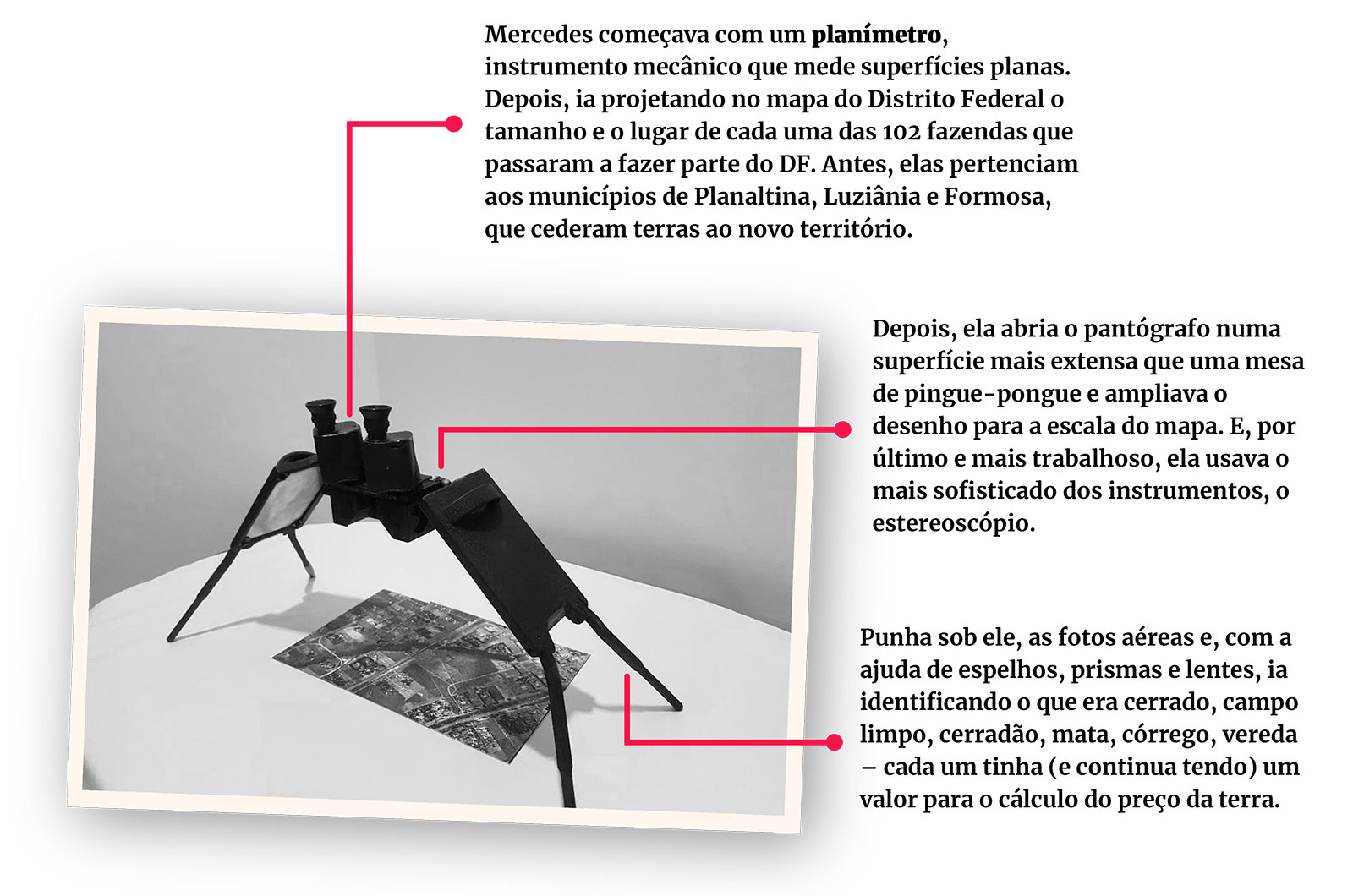

Mercedes começava com um planímetro, instrumento mecânico que mede superfícies planas. Depois, ia projetando no mapa do Distrito Federal o tamanho e o lugar de cada uma das 102 fazendas que passaram a fazer parte do DF. Antes, elas pertenciam aos municípios de Planaltina, Luziânia e Formosa, que cederam terras ao novo território.

Depois, ela abria o pantógrafo numa superfície mais extensa que uma mesa de pingue-pongue e ampliava o desenho para a escala do mapa. E, por último e mais trabalhoso, ela usava o mais sofisticado dos instrumentos, o estereoscópio.

Punha sob ele as fotos aéreas e, com a ajuda de espelhos, prismas e lentes, ia identificando o que era Cerrado, campo limpo, Cerradão, mata, córrego, vereda – cada um tinha (e continua tendo) um valor para o cálculo do preço da terra.

Depois, abria o pantógrafo numa mesa mais extensa que uma mesa de pingue-pongue e ampliava o desenho para a escala do mapa (1:000.000). E, por último e mais trabalhoso, usava o mais sofisticado dos instrumentos, o estereoscópio. Punha sob ele as fotos aéreas e, com a ajuda de espelhos, prismas e lentes, ia identificando o que era Cerrado, campo limpo, Cerradão, mata, córrego, vereda – cada um tinha (e continua tendo) um valor para o cálculo do preço da terra.

Feito tudo isso, Mercedes tinha de datilografar a descrição minuciosa da terra em quatro cópias, feitas com papel-carbono. E, por último, etapa lúdica: ela e a filha, Gláucia, de 11 anos, alumiavam com lápis de cor cada uma das fazendas.

O nome de Mercedes Ribas Parada não consta do mapa que hoje faz parte do Arquivo Público do Distrito Federal. Mas sua letra está lá, nomeando cada uma das 102 fazendas, algumas delas com topônimos que fazem parte do cotidiano afetivo do DF: Gama, Taguatinga, Santa Maria, Guariroba, Mestre d’Armas, Bananal, Engenho das Lajes, Vicente Pires, Riacho Fundo.

Nascida na década de 1920, em Ipameri (GO), Mercedes brincava com o futuro marido desde a infância. Primos em primeiro grau, afastaram-se na vida adulta. Ela se casou, teve uma filha e enviuvou. Foi quando, finalmente, o sempre tímido Joffre teve coragem de pedir a prima em casamento.

“Vamos ser sinceras, Thelma. Mamãe vivia para o papai”, diz Gláucia, a mais velha. Mercedes era uma mulher à moda do século 19: escolhia a roupa diária do marido, colocava sobre a cama peça por peça, na ordem certa de vestir. Fazia o prato de Joffre às refeições, dava-lhe a toalha do banho e, quando ele ia campo, ela ficava em casa fazendo o serviço de topógrafa, calculista, desenhista e Google Earth. Depois, o marido conferia o que fora feito.

Joffre Parada morreu aos 52 anos, de infarto fulminante. Mercedes, aos 88 anos. Toda vez que contava essa história, dizia que apenas “ajudava” o marido.

As reinvenções da Tia Neiva

Mulher de rosto esculpido na madeira e olhos de amansar leão, Neiva Chaves Zayala chegou chegando. Já era dona de si desde a viuvez, oito anos antes, quando havia começado sua solitária revolução, nos confins de Goiás, nos anos 1940.

Sergipana de Propriá, cidadezinha à beira do Rio São Francisco, filha de um topógrafo, a menina Neiva acompanhava o pai nas viagens a trabalho. Adolescente, mudou-se com a família para Jaraguá, município goiano colado em Ceres.

Como todo destino tem uma geografia, o de Neiva começou na cidade onde o engenheiro Bernardo Sayão implantou a Colônia Agrícola de Ceres, que deu início à Marcha para o Oeste, programa de Getúlio Vargas para ocupar o centro do Brasil.

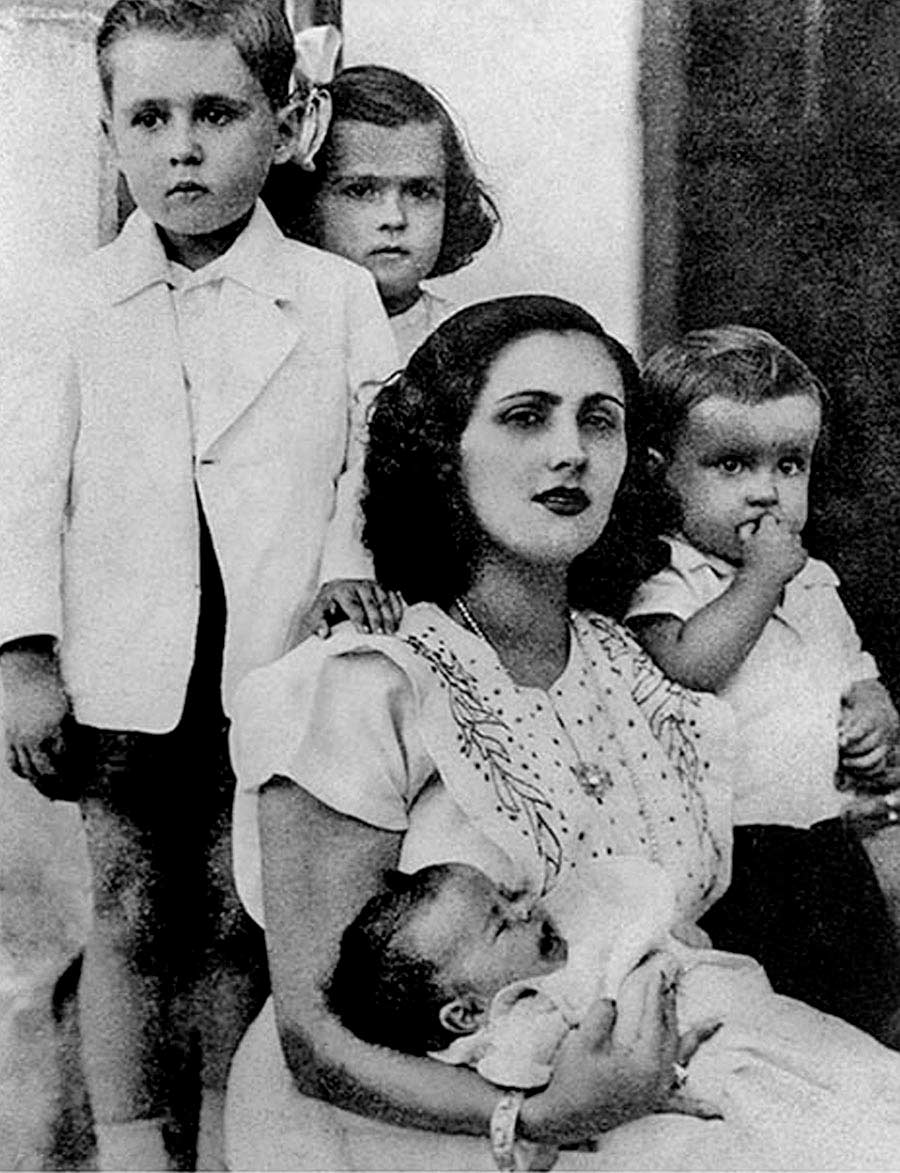

Aos 18, casou-se com Raul Zelaya Alonso, secretário de Sayão na colônia agrícola. Era o destino enredando Neiva, sem que ela soubesse – nunca se sabe. Tiveram quatro filhos, Gilberto, Carmem Lúcia, Raul e Vera Lúcia, nascidos em carreirinha. Viúva aos 23, defendeu a balas o direito de ficar com as crianças.

Quando o marido morreu, os sogros, argentinos, vieram a Ceres para levar os dois netos mais velhos. Não conseguiram por bem, quiseram conseguir por mal. Hospedaram-se numa pensão e arregimentaram um homem da cidade para ajudá-los na empreitada.

Carmem Lúcia, a filha mais velha, conta essa história no livro Neiva, sua Vida pelos Meus Olhos:

“Dona Jovelina, proprietária da pensão, estranhou ter dois estrangeiros como hóspedes, ainda mais em busca de pessoa de má índole. Escutando a conversa, ela descobriu que meu avô estava querendo contratar o bandido para roubar os dois netos. Com muito jeito, puxando conversa como se não tivesse intenções, a senhora acabou descobrindo que se tratava dos filhos da jovem que acabara de enviuvar. Apavorada, Dona Jovelina mandou avisar mamãe.

Dona Josefa [segunda mulher do sogro de Neiva] não contava que todos na pequena cidade conhecessem e admirassem a bela viúva de Raul Zelaya Alonso. Alertada do plano, mamãe se preparou com a força das leoas para defender sua cria. Quando o bandido chegou, foi recebido a balas.

Felizmente, a pontaria dela era terrível e o homem não foi ferido nem de raspão. Ainda assim foi intimada a prestar esclarecimentos ao delegado, sob a acusação de tentar matar um homem. Ao chegar à delegacia, surpreendeu-se: no recinto estavam meu avô e Dona Josefa, que xingava mamãe o tempo todo, em castelhano. Mamãe, por sua vez, completamente indignada, subiu na mesa, sacou da arma e apontou para Dona Josefa, no que foi contida pelos soldados.”

Os dois argentinos foram embora e Neiva, liberada para seguir protegendo os filhos.

Para dar conta de cuidar da família, juntou o que tinha e montou o Foto Neiva. Bastante oportuno para a cidade de Ceres, que já começava a receber a visita de jornalistas, pesquisadores, viajantes brasileiros e estrangeiros, todos atraídos pela colônia agrícola e pelo magnetismo de Sayão.

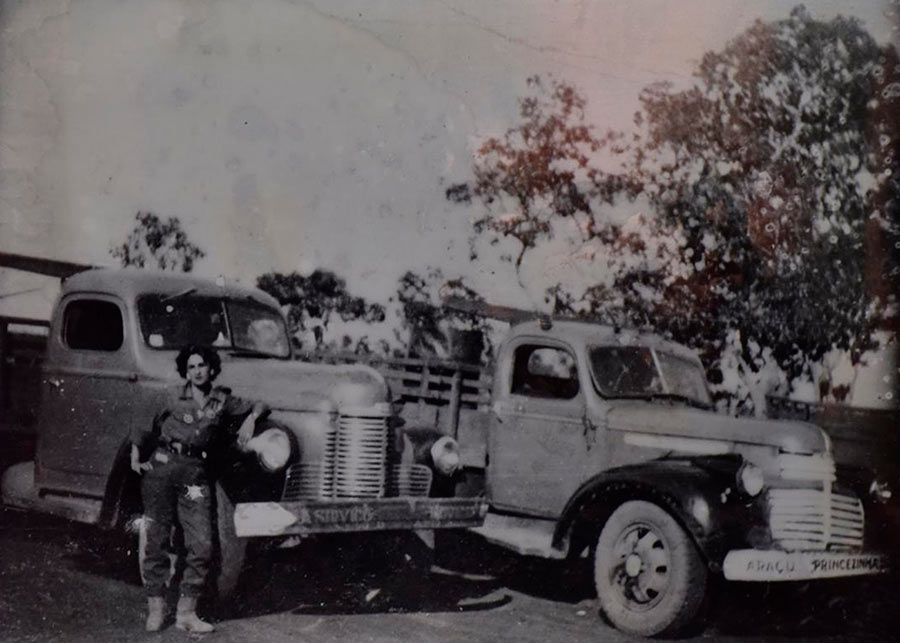

Não muito tempo depois, complicações respiratórias causadas pelos produtos químicos de revelação das fotos a fizeram vender a lojinha. Decidiu então se aproximar do ar puro da natureza. Comprou uma chácara, colhia e vendia o que plantava, mas o trabalho exaustivo e a fiel inquietude a fizeram trocar tudo por um caminhão. E se transformou no que hoje se diz, como lenda, a primeira caminhoneira do país. De calças de brim, botas, camisa de mangas compridas, era quase uma miragem de filme do oeste americano.

A essa altura, já tinha perto de si uma adolescente, Gertrudes, que a ajudava a cuidar dos filhos. E sai pelas estradas fazendo fretes, às vezes com as crianças e a jovem babá; outras, sozinha. (Mais tarde, adotou a garota, que passou a assinar Gertrudes Chaves Zayala).

Biógrafo de Neiva, o historiador Marcelo Reis aponta um traço determinante na personalidade da líder religiosa: o sentido de alteridade, o amor pelo outro. “Estabelecer alianças e larguear seu círculo de afetos se anunciou e se afirmou uma estratégia vencedora em sua experiência religiosa e pessoal.”

A caminhoneira passou a percorrer o mapa do centro ao Sul do país. Levava os filhos quando a distância era longa e a viagem, demorada. Parava em alguma cidadezinha, alugava uma casa e seguia fazendo transporte e fretamento. Em Itumbiara (GO), aconteceu o primeiro fenômeno mediúnico, que a deixou desacordada por seis dias.

Numa viagem ao Nordeste, levando turistas, roubaram seu caminhão. Por um curto período virou costureira, até que, em 1954, foi trabalhar como motorista de ônibus urbano em Goiânia. Talvez a primeira mulher na profissão, mais uma vez. Nos dias de folga, era repórter da revista Vera Cruz. Logo juntou dinheiro, comprou novo caminhão e começou a prestar serviços para a Prefeitura de Goiânia.

Chega 1957, o ano em que Brasília começa a ser construída. Todo o Brasil observa o sonho desvairado de Juscelino e dos goianos. Atenta, Neiva sabe que é a hora e que no quadradinho há alguém que ela conhece, Bernardo Sayão, um dos poderosos da nova capital, diretor de Obras da Novacap.

Em Brasília, onde todos pareciam contaminados por uma loucura fabril, a caminhoneira de 32 anos começa a ter sucessivas visões e a ouvir vozes. Procura ajuda na Igreja Católica, nos terreiros de matriz africana, no espiritismo, na medicina.

Ficaram então uma data, 6 de julho de 1957, e um lugar, um consultório no HJKO (o Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, hoje Museu Vivo da Memória Candanga). Nesse dia e local, a paciente Neiva diz ao médico o que vem lhe acontecendo – e vê, segundo seu relato, a imagem do pai atrás do biombo, com quem conversa sobre assuntos familiares.

Daí em diante, Neiva começa a se transmutar em Tia Neiva e a estabelecer os fundamentos do Vale do Amanhecer. Cria um abrigo para crianças, dá comida aos esfomeados e, com Maria de Oliveira, a Mãe Neném, funda a União Espiritualista Seta Branca. É a fonte seminal do Vale do Amanhecer, comunidade religiosa que até hoje impressiona o mundo. Em maio passado, o mais importante jornal inglês, The Guardian, fez um ensaio fotográfico na sede do Vale.

Lucio Costa, humanista sem crenças religiosas, visitou o Vale do Amanhecer numa das poucas vezes que veio a Brasília. É o que diz sua filha, Maria Elisa Costa. Talvez quisesse saber um pouco mais sobre essa estranha vocação brasiliense para mirar o mistério.

Tia Neiva morreu em 1985, aos 60 anos, de complicações respiratórias.

A braveza de Coracy Pinheiro

Fazia oito anos que Simone de Beauvoir havia publicado O Segundo Sexo, obra que iria mover as mulheres do mundo inteiro contra o papel coadjuvante que a sociedade lhes impunha, quando a mineira Coracy Pinheiro se misturou aos homens no Catetinho. Foi a primeira a ocupar o palácio de tábuas sobre pilotis que Oscar Niemeyer havia projetado para receber Juscelino. A hóspede – e, por dois anos, moradora – era mulher do recém-empossado presidente da Novacap, Israel Pinheiro.

Coracy estava apreensiva com a nova função do marido, que havia trocado o mandato de deputado federal para ser o poderoso presidente da estatal que construiria Brasília. “Pense bem, não vai ser fácil”, ponderou a mulher ao saber que Israel havia aceito o convite de Juscelino e teria de se mudar para o canteiro de obras. Mesmo apreensiva, veio junto, embora sempre voltasse ao Rio de Janeiro.

Ex-deputado federal, 88 anos, Israel Pinheiro Filho conta que a mãe era acostumada ao meio rural. Vinha de uma família de mulheres acostumadas a viver em fazenda, em lugares de menos luxo e conforto. Daí que vir para Brasília não chegou a ser um sacrifício. A bisneta Natália Barcelos conta que a bisavó tinha carteira de jornalista, mas não exerceu a profissão, para acompanhar o marido.

E fez muito mais do que ser apenas o segundo sexo, embora tenha exercido esse papel com as artimanhas das mulheres daquele tempo. Dona Coracy é citada em 13 depoimentos ao Programa de História Oral do Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF). Engenheiros, professoras, secretárias fazem um mesmo relato: dado o temperamento iracundo de Israel Pinheiro, os candangos logo descobriram um jeito de ter acesso a ele. “Israel só tem medo de uma pessoa, dona Coracy”, era o que se dizia à época e o que repetem os entrevistados pelo ArPDF nos anos 1980.

O engenheiro Atahualpa Schmitz da Silva Prego, 93 anos, conta: “Quando dona Coracy esbravejava, Israel ficava doidão. Ela não era fácil, não. A turma tinha um medo danado dela”. Segundo o engenheiro Pery da Rocha França escreveu no livro Israel, Uma Vida para a História, Israel Pinheiro era “uma banana com casca de abacaxi”. Coracy dizia que o marido “era fechado, mas, depois que se abria, era muito bom de coração”.

Ao mesmo tempo que fazia ponte entre os candangos e o marido, Coracy Pinheiro agia em nome próprio. Com dona Sarah Kubitschek, fundou a Associação das Pioneiras Sociais, entidade de assistência médica gratuita destinada à população pobre e que se transformaria mais tarde na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação.

Morava na Granja do Ipê, uma das casas destinadas aos diretores da Novacap, que hoje é uma Área de Relevante Interesse Ecológico dedicada à piscicultura. Pequena para tantos novos candangos, o imóvel não oferecia cômodos para os empregados. O cozinheiro dormia numa prateleira da despensa, contou dona Coracy numa entrevista em 2010.

Quando faltava um ano para Brasília ser inaugurada, a Catedral ainda não havia sido construída. Não havia recursos, já que era uma obra da Igreja Católica. Dona Coracy e dona Hilda Sayão, mulher de Bernardo Sayão, criaram uma comissão para arrecadar doações destinadas à construção da igreja. A obra começou, mas só ficaria pronta 10 anos depois, na década de 1970.

Na velhice, as lembranças da aventura candanga vinham acompanhadas de certa mágoa. Dizia que, ao escrever suas memórias do período, em Por que Construí Brasília, Juscelino Kubitschek não deu a Israel Pinheiro o devido valor. Na obra, Israel é citado 22 vezes; Lucio Costa, 25; Oscar Niemeyer, 29; Dwight Eisenhower, 32 (o presidente norte-americano visitou Brasília em 1960); Coracy Pinheiro, nenhuma.

- Diretora-Executiva

- LILIAN TAHAN

- Editora-Executiva

- PRISCILLA BORGES

- Editora-Chefe

- MARIA EUGÊNIA

- Coordenação

- OLÍVIA MEIRELES

- Reportagem

- CONCEIÇÃO FREITAS

- Revisão

- Adriano Brasil

- Edição de Arte

- GUI PRÍMOLA

- Design

- STEPHANIE ARCAS

- Tecnologia

- ALLAN RABELO

- SAULO MARQUES